Inhalt

Mit dem Bachelorstudiengang Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik erlernen Sie naturwissenschaftliches Wissen mit technischen Know-how zu verbinden, um in Produktionen Schadstoffbelastungen zu minimieren, nach alternativen Energielösungen zu suchen oder neueste Entwicklungen in der Energiewirtschaft mitzugestalten.

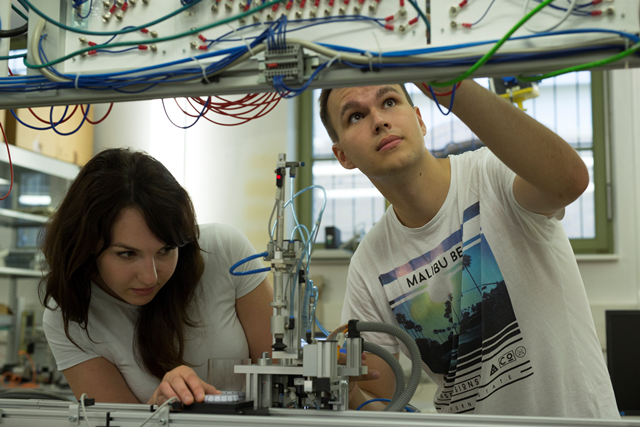

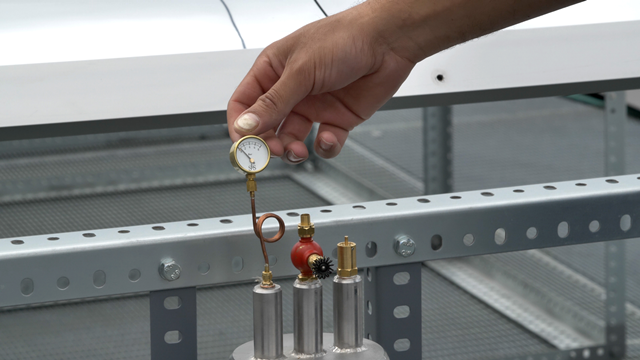

Bezogen auf spätere Tätigkeitsfelder ist die Ausbildung stark praxisorientiert ausgerichtet. Einerseits lernen die Studierenden die wesentlichen energie- und umwelttechnischen Zusammenhänge sowie Ursache–Wirkungsprinzipien kennen und handhaben, andererseits besteht die Möglichkeit, sich auf konventionelle und zukunftsorientierte Themenbereiche sowohl individuell vertieft als auch praxisnah zu spezialisieren.

Stimmen aus dem Studium

Schwerpunkte

Aufbau

In den ersten Semestern des Bachelorstudiums werden zunächst mathematisch-naturwissenschaftliche und technische Grundkenntnisse vermittelt. Darauf aufbauend werden Module angeboten, die das „handwerklich-praktische“ Wissen und Können zur Lösung technisch-wirtschaftlicher Problemstellungen beinhalten. Die inhaltlichen Schwerpunkte konzentrieren sich auf Gas- und Wärmeversorgung, Einsatz regenerativer Energien, Nutzung von Energie und Wasser im Gebäudebereich, kälte- und klimatechnische Vorgänge im Gebäude, Umwelttechnik sowie wesentliche Grundlagen und anzuwendende Prozesse zur Gewährleistung der ökologischen Qualität energietechnischer Anlagen. Neben generell zu absolvierenden Pflichtmodulen können individuell Wahlpflichtmodule aus den genannten Schwerpunkten belegt werden.

Vorkurse

Für einen erfolgreichen Studieneinstieg sollten Sie den Stoff der gymnasialen Grundkurse Mathematik, Physik und/oder Chemie sicher beherrschen.

Ist das nicht so? Dann erleichtern Sie sich Ihren Studienstart: Frischen Sie Ihre Kenntnisse auf oder schließen Sie Wissenslücken. Nutzen Sie unsere kostenfreien Vorkurse unmittelbar vor Studienbeginn.

In der Einführungswoche vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn begrüßt Sie die HTWK Leipzig mit einem abwechslungsreichen Programm. Machen Sie sich mit dem Studienleben vertraut: Lernen Sie Ihre Hochschule, Ihre Lehrenden und Ihre Mitstudierenden kennen.

Grundlagen

1. Semester

- Höhere Mathematik I

- Technische Mechanik: Statik

- Angewandte Chemie/Werkstoffchemie I

- Grundlagen der Konstruktion und CAD

- Physik I

- Überfachliche Kompetenz

2. Semester

- Höhere Mathematik II

- Grundlagen der Elektrotechnik

- Physik II

- Angewandte Chemie/Werkstoffchemie II

- Thermodynamik I

3. Semester

- Fertigungstechnik

- Grundlagen der Energietechnik (Brennstofftechnik und Energiewirtschaft I)

- Steuerungs- und Regelungstechnik

- Strömungstechnik

- Wärme- und Stoffübertragung

- Überfachliche Kompetenzen

Vertiefung

4. Semester

- Angewandte Finite-Elemente-Methode in der Thermodynamik

- Fluidenergiemaschinen

Wahlpflichtmodul Profillinie Energie- und Gebäudetechnik**

- Lüftungs- und Klimatechnik

- Heizungstechnik

- Gastechnik

- Grundlagen Fernwärmeversorgung

Wahlpflichtmodul Profillinie Umwelttechnik**

- Grundlagen der Umwelttechnik I (Ökologische Grundlagen der Umwelttechnik und Umweltchemie)

- Grundlagen der Umwelttechnik II

- Umweltmesstechnik

- Umweltgerechte Haustechnik (Einführung in die Heizungstechnik und Sanitärtechnik)

5. Semester

- Apparate und Anlagen

Wahlpflichtmodul Profillinie Energie- und Gebäudetechnik**

- Kältetechnik

- Gasversorgungstechnik

- Grundlagen der Kraftwerkstechnik

Profillinie Umwelttechnik**

- Gundlagen der Umwelttechnik III

- Verfahren und Anlagen der Umwelttechnik

- Prozess- und Anlagentechnik

Wahlpflichtmodule (ohne Profil)

- Prozessleittechnik

- Sanitärtechnik

- Grundlagen der Regenerativen Energien (Technologie und Simulation Regenerativer Energiesysteme, Wetterstation und Virtuelles Kraftwerk)

- Spezialgebiete Mathematik

Praktikum/Bachelorarbeit

6. Semester

- Praxismodul

- Bachelormodul

Akkreditierungsurkunden und Studien- & Prüfungsordnungen

Geprüfte Qualität

Die exzellente Qualität von Studium und Lehre ist durch die Akkreditierung nach den Regeln des Akkreditierungsrates garantiert. Im Folgenden finden Sie die Akkreditierungsurkunden für die einzelnen Zeiträume:

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2025 ASIIN

Akkreditierungsurkunde bis 18.04.2020 ASIIN

Beschluss vorläufige Akkreditierungsverlängerung bis 30.09.2019 ASIIN

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2018 Akkreditierungsrat

Studien- & Prüfungsordnungen sowie Modulübersicht

- Studien-& Prüfungsordnungen

- Aktuelle Modulübersicht in der Moduldatenbank Modulux

Alltag

So könnte eine Woche aussehen (Beispiel 2. Semester)

-

-

Grundlagen der Elektrotechnik

Themenbeispiele:

- Grundgrößen im elektrischen Stromkreis

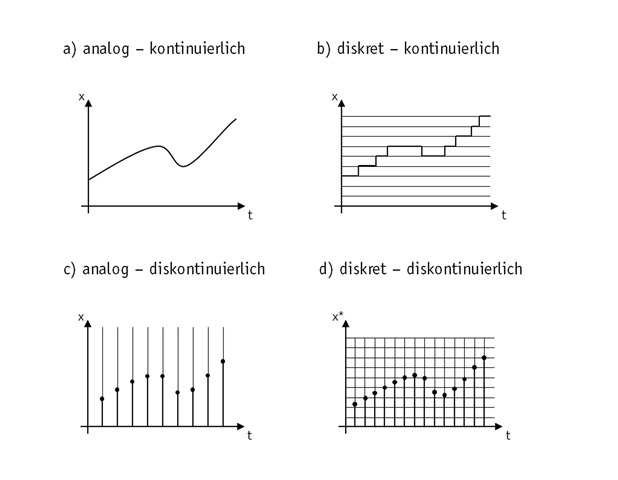

- Grundlagen elektrischer Messtechnik

- Gleich-, Wechsel- und Drehstromtechnik

-

Höhere Mathematik II

Themenbeispiele:

- Riemannsches Integral, uneigentliche Integrale

- Funktionenreihen

- Bereichs- und Mehrfachintegrale

-

-

Höhere Mathematik II

Eine Übungsstunde von Studierenden für Studierende mit dem Ziel der Prüfungsvorbereitung.

-

-

-

Thermodynamik I

-

-

Physik II

Es gibt verschiedene Praktika zu den Themen Mechanik, Schwingung und Wärme.

-

-

-

Angewandte Chemie/Werkstoffchemie II

Durchführung von 6 verschiedenen Praktika zu grundlegenden, chemischen Themen, wie zum Beispiel Säure-Base-Titration.

-

-

Grundlagen der Elektrotechnik

Themenbereiche sind

- Grundgrößen im elektrischen Stromkreis

- Grundlagen elektrischer Messtechnik

- Gleich-, Wechsel-und Drehstromtechnik

- Elektrisches und magnetisches Feld

- Netzformen und Schutzmaßnahmen

- Grundlagen der elektrischen Maschinen

-

-

-

Grundlagen der Elektrotechnik

Durchführung einer Reihe von Versuchen, um den Bezug von der Theorie zur Praxis herzustellen. Es bedarf eine zeitintensive Vor- und Nachbereitung für Antestate und Protokolle.

-

-

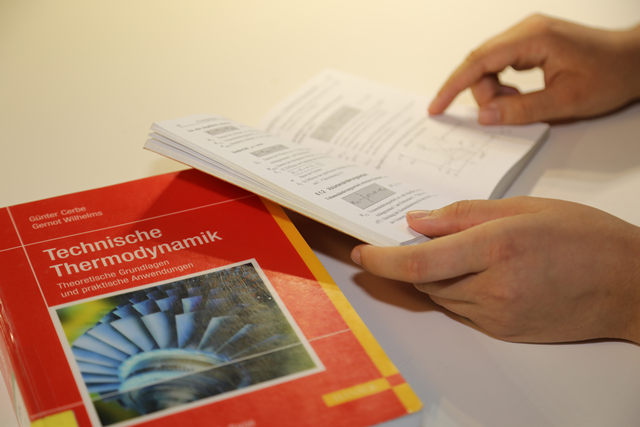

Thermodynamik

Die Vorlesung zur Thermodynamik umfasst Themen wie:

- I. und II. Hauptsatz der Thermodynamik

- Zustandsverhalten des idealen Gases und realer Stoffe

- Einfache Zustandsänderungen

- Grundformen der Wärmeübertragung: Wärmeleitung, Wärmeübergang und Wärmestrahlung

-

-

-

Höhere Mathematik II

Eine Übungsstunde von Lehrenden der Mathematik, um die Theorie aus den Vorlesungen rechnerisch anzuwenden.

-

-

Angewandte Chemie/Werkstoffchemie II

Themenbeispiele

- Elektrochemie für Ingenieurinnen und Ingenieure (Grundlagen, galvanische Zellen, elektrochemische Energieerzeugung und Energiespeicherung, Galvanotechnik)

- Metallkorrosion und Korrosionsschutz (Modelle, Korrosion der Metalle, korrosive Medien, aktiver und passiver Korrosionsschutz)

-

Highlights

Beispielaufgaben

Toll, dass Sie sich für den Studiengang Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik an der HTWK Leipzig interessieren! Hier gibt es die Möglichkeit kurze Beispielaufgaben zu typischen Inhalten auszuprobieren. Wichtig: Unsere Beispielaufgaben sind kein Leistungstest! Sie sollen vielmehr einen ersten Einblick geben, mit welchen Themen und Aufgabenstellungen sich Studierende dieses Studiengangs befassen.

Perspektive

Wie geht es weiter?

Bezogen auf berufliche Tätigkeitsfelder befähigt der Bachelorabschluss vor allem zu praktischen Tätigkeiten wie Beratungs-, Planungs- und Dienstleistungsaufgaben, Betriebsführung von Anlagen, Baubetreuung sowie Service- und Wartungstätigkeiten bei Anlagen und Technologien der Energie- und Umwelttechnik.

Alternativ zum Berufseinstieg haben die Studierenden mit dem erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiengangs die Möglichkeit, einen Master an der HTWK in Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik (M.Eng.) oder General Management (M.A.) anzuschließen. Wenn bestimmte Module im Bachelor belegt wurden, kann auch der Master Maschinenbau (M.Eng.) studiert werden.

Stimmen unserer Alumni

Auswahl möglicher Arbeitsbereiche nach dem Studium

-

Ingenieurbüros

-

Wasserwirtschafts- und Umweltämter

-

Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik

-

Umweltmess- und Umweltverfahrenstechnik

-

Anlagenbau für regenerative Energiesysteme

-

Anlagenbau für Heizungs-, Kälte-, Sanitär- und Wassertechnik

-

Planungsbüro Technische Gebäudeausrüstung

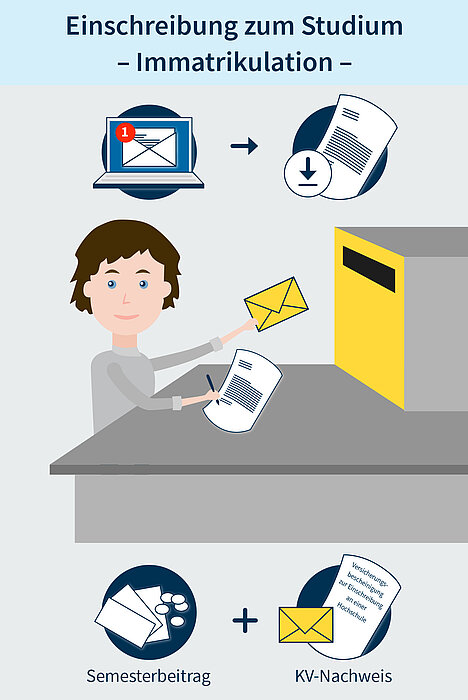

Zulassung

Zugangsvoraussetzungen

Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife bzw. ein Hochschulzugang nach § 18 Abs. 3 - 7 SächsHSG.

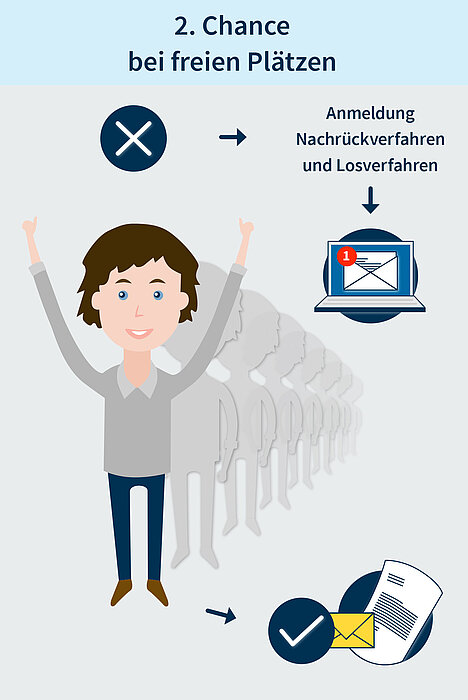

Hinweise zur Zulassungsbeschränkung

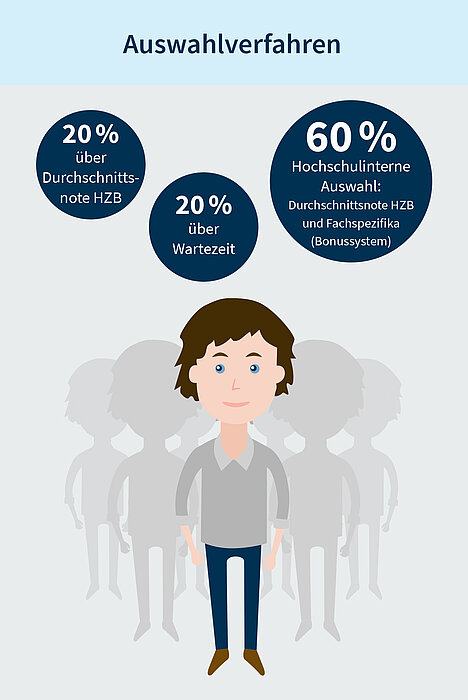

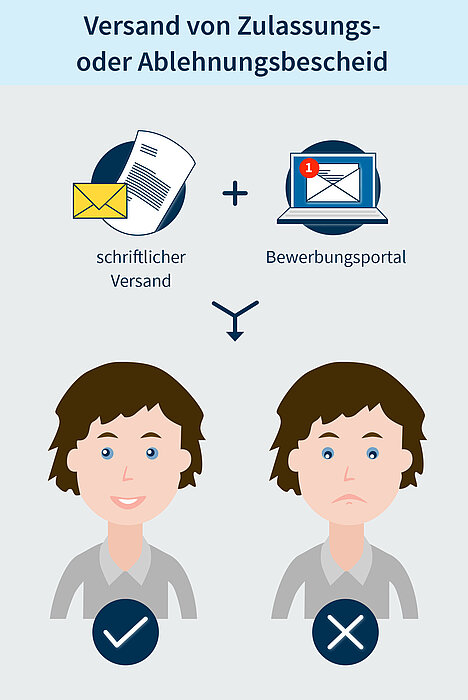

Die überwiegende Mehrheit der Bachelorstudiengänge an der HTWK Leipzig ist zulassungsbeschränkt. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt direkt an der HTWK Leipzig (örtlicher Numerus Clausus) auf der Grundlage der zulassungsrechtlichen Vorschriften. Die Studienplätze werden nach Abzug verschiedener Vorabquoten (z.B. Zweitstudienbewerberinnen und Zweitstudienbewerber) vergeben nach: der HZB-Note (Quote 20 %), der Wartezeit (Quote 20 %) und nach den Kriterien der hochschulinternen Auswahl (Quote 60 %).

Zulassungsverfahren der HTWK Leipzig

Das detaillierte Zulassungsverfahren der HTWK ist hier beschrieben.

Numerus Clausus Orientierung

Die NC-Werte-Übersicht finden Sie unter www.htwk-leipzig.de/nc.

Bonusmerkmale Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik – Bachelor

Sofern eines der nachstehend aufgeführten Merkmale zutrifft, wird die Durchschnitts- bzw, Abschlussnote der HZB um den entsprechenden

Bonus verbessert. Bei Erfüllung mehrerer Merkmale erfolgt eine Kumulierung der Boni.

Merkmal 1 - Bonus 0,5

Teilnahme an naturwissenschaftlichem Leistungskurs bzw. »Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau«

Merkmal 2 - Bonus 0,5

erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung

Merkmal 3 - Bonus 0,3

erfolgreich abgeschlossene HZB mit naturwissenschaftlichem oder technischem Profil oder mindestens eine Einzelnote oder Prüfungsnote in naturwissenschaftlichen Fächern innerhalb der Sekundarstufe II mit der Note 2 oder besser

Die hier aufgeführten Bonuskriterien gelten für die Bewerbung zum Wintersemester 2023/24. Rechtsgrundlage ist die aktuell geltende Auswahlordnung (Ordnung für das hochschulinterne Auswahlverfahren grundständiger Studiengänge), nachzulesen unter www.htwk-leipzig.de/rechtsgrundlagen/.

Was ist eigentlich...?

Bewerbungsfristen Bachelorstudiengänge

Alle Bachelorstudiengänge starten im Wintersemester (Oktober). Als Bewerbungszeit für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung (HZB) vor dem 16.01. des Bewerbungsjahres erhielten (Alt-Abiturientinnen und Alt-Abiturienten), gilt der Zeitraum vom 01.05. bis 31.05. Für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre HZB bis zum 31.07. des Bewerbungsjahres erwerben, gilt die Bewerbungszeit vom 01.05. bis 15.07. Bewerbungen nach dem 15.07. des Bewerbungsjahres können nicht berücksichtigt werden (Ausschlussfrist).

Ausnahmen:

- Die Bewerbungsfristen für die kooperativen / dualen Studiengänge Informations- und Kommunikationstechnik und Telekommunikationsinformatik laufen vom 1.5. bis 15.10. mit Studienstart jeweils zum Wintersemester im Bewerbungsjahr.

Bonuskriterien

Bei Erfüllung gewisser fachspezifischer Vorkenntnisse, wie z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Teilnahme an fachspezifischen Leistungskursen, kann eine Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) erreicht werden. Die verbesserte Durchschnittsnote (Eignungsnote) darf rechnerisch den Wert 1,0 nicht unterschreiten. Informationen zu den aktuell gütigen Bonuskriterien sind in den Bewerbungsinformation für Bachelorstudiengänge (PDF) einzusehen.

Grad der Qualifikation

Dies entspricht der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB).

Hochschulzugangsberechtigung (HZB)

Folgende Qualifikationen werden als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt: allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife (Anerkennung in Sachsen vorausgesetzt) und fachgebundene Hochschulreife (für die entsprechende Fachrichtung). Die Bewerbung für ein Studium ohne Abitur ist unter bestimmten Voraussetzungen (§18 SächsHSG) möglich. Ergänzende Informationen finden sich auf unserer Webseite und in der Studienberatung im Dezernat Studienangelegenheiten.

Interne Auswahl

Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt u. a. über ein hochschulinternes Bonussystem zur Verbesserung der Hochschulzugangsberechtigung (HZB). Ausgangswert ist die maßgebliche Durchschnittsnote der HZB. Bei Erfüllung zusätzlicher fachspezifischer Bonuskriterien kann die Durchschnittsnote verbessert werden. Die verbesserte Durchschnittsnote nennt man Eignungsnote.

NC-Werte

Reicht die Zahl der Studienplätze nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber, entstehen im Ergebnis der Auswahlverfahren Zulassungsgrenzen (Numerus Clausus). Diese Grenzränge ergeben sich für jeden Studiengang nach Abschluss des Auswahlverfahrens jährlich neu. Hier finden Sie eine Übersicht der NC-Werte je Studiengang aus den letzten Jahren.

Wartezeit

Die Wartezeit entspricht der Anzahl der Halbjahre (Wartesemester) nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) abzüglich bereits absolvierter Studiensemester an deutschen Hochschulen. Eine über acht Jahre hinausgehende Wartezeit bleibt unberücksichtigt.

Verwandte Studiengänge

Kontakt

Allgemeine Studienberatung

M. A. Yvonne Naumann-Sparschuh

Beraterin Studium und Lehre

Telefon: +49 (0)341 3076 1111 (Wienerbau)

Telefon: +49 (0)341 3076 4220 (Nieperbau)

E-Mail: yvonne(dot)naumann-sparschuh(at)htwk-leipzig.de

Studiendekan & Studienfachberatung

Zentrales Prüfungsamt