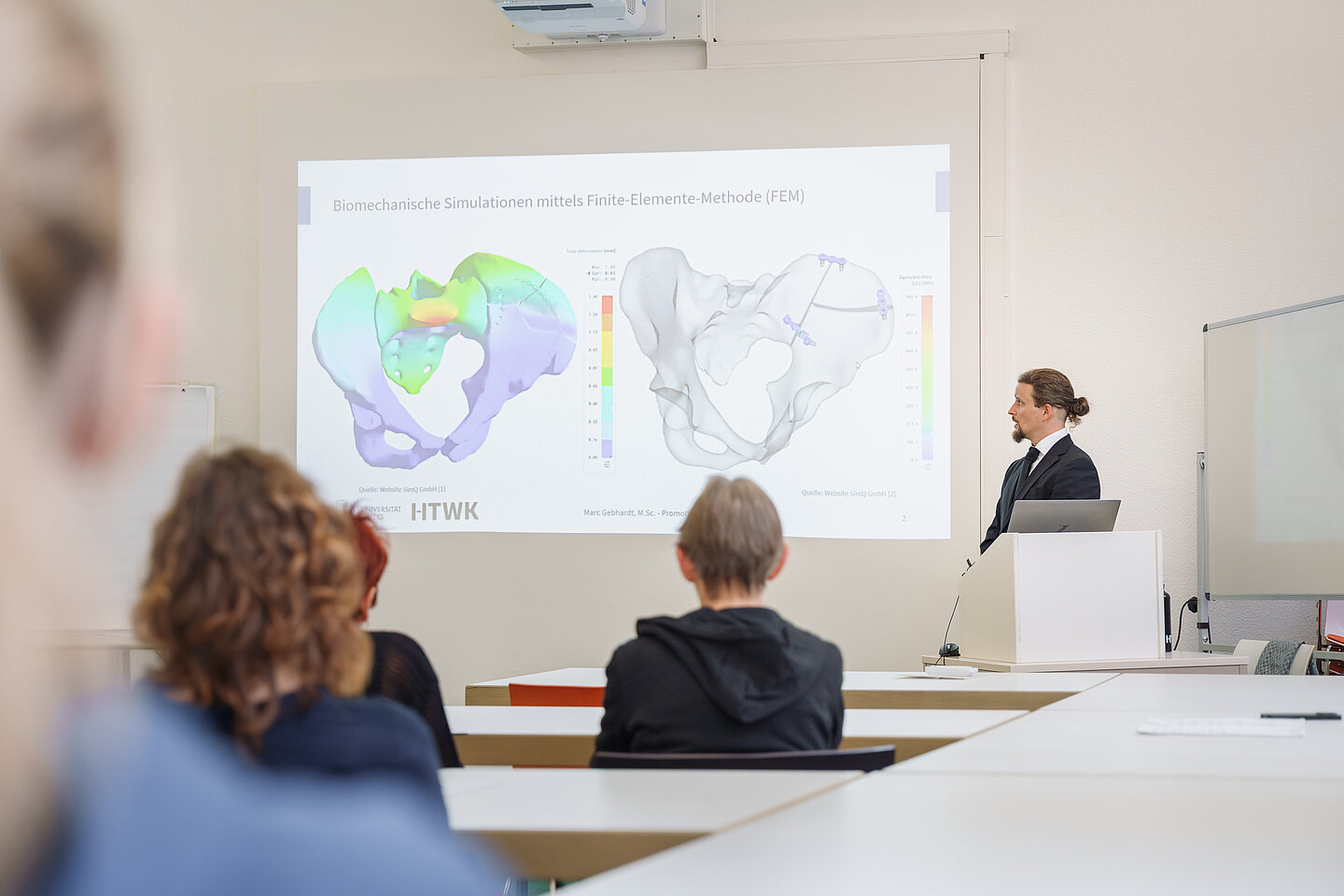

Anwendungsnahe Ingenieurforschung: Marc Gebhardt untersuchte für seine Promotion die mechanischen Eigenschaften des menschlichen Beckens

Wie verformen sich Knochen und wann brechen sie? – Der Bauingenieur Marc Gebhardt von der HTWK Leipzig führte dazu in den letzten fünf Jahren zahlreiche Versuche durch und prüfte verschiedene Bestandteile des menschlichen Beckens. Sein Ziel war es, mechanische Eigenschaften des Materials zu bestimmen. Solche Materialparameter können schließlich dazu beitragen, die Patientenversorgung zu verbessern. „Es gibt sehr komplexe Beckenbrüche oder Schiefstellungen, die versorgt werden müssen. Damit das optimal gelingt, können vorab Simulationen durchgeführt werden. Für diese braucht es geeignete Materialparameter“, sagt Gebhardt.

Bisher werden bei Knochenbrüchen Standardimplantate genutzt. Das heißt, wenn ein Knochen bricht, wird die Bruchstelle entweder mit einem Gips fixiert oder mittels einer Osteosynthese, also einem Knochenimplantat, verbunden. Dafür wird bei den Standardimplantaten eine Schiene mit dem Knochenstück verschraubt. Diese ist dabei steif – unabhängig davon, wie verformbar der gebrochene Knochen selbst ist. Die bisherige Forschung konzentrierte sich vornehmlich auf lange Knochen, wie aus dem Oberschenkel. Die hierfür bekannten Steifigkeiten werden üblicherweise bei Simulationen aller Regionen des Stütz- und Bewegungsapparates genutzt. Die Steifigkeit der knöchernen Bestandteile des Beckens betragen jedoch nur rund ein Zehntel der von langen Knochen, wie Gebhardt herausfand. Ein künftiger Ansatz dieser realitätsnäheren Werte könnte zu aussagekräftigeren Simulationsergebnissen führen.

Experimentelle Mechanik im Dienst der Medizin

Um diese Wissenslücke über das menschliche Becken zu schließen, kam Gebhardt 2018, nach ein paar Jahren in der freien Wirtschaft, in denen er sich hauptsächlich mit der Tragwerksplanung von Achterbahnen beschäftigte, zurück an die HTWK Leipzig. Hier arbeitete er zunächst in einem Forschungsprojekt mit, woraus sich schließlich sein Promotionsthema ableitete: „Ein Beitrag zur experimentellen Bestimmung von in biomechanischen Simulationen verwendbaren Materialeigenschaften des humanen knöchernen Beckens und dessen Bandapparates“. Dieses bearbeitete er am Institut für Anatomie an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig in Kooperation mit dem Institut für experimentelle Mechanik an der Fakultät Bauwesen der HTWK Leipzig. Betreut wurde er durch Uni-PD Dr. rer. medic. habil. Hanno Steinke und HTWK-Prof. Dr.-Ing. Volker Slowik. Finanzielle Unterstützung erhielt er durch das HTWK-Promotions- und zusätzlich durch das HTWK-Promotionsabschlussstipendium. Vergangenen Freitag, am 22. August 2025, verteidigte er seine Arbeit.

Das Becken und seine Materialeigenschaften

Das Becken ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers. Es verbindet die unteren Extremitäten mit der Wirbelsäule. Zugleich stützt es die darüber liegenden Organe. Ingenieurinnen und Ingenieure erforschen das Tragverhalten komplexer Systeme mithilfe von Simulationen, welche auch in der Versorgungsplanung und Implantat-Entwicklung immer häufiger genutzt werden. Doch dafür braucht es verlässliche und realitätsnahe Materialparameter. Besonders wichtig ist hierbei das Maß der Materialsteifigkeit: der Elastizitätsmodul, welcher die Verformung infolge einer Belastung charakterisiert.

Das Becken als Untersuchungsgegenstand bot sich für Gebhardt nicht nur an, weil es bisher kaum erforscht ist oder aufgrund seiner Funktion, sondern es eignet sich durch seine komplexe Geometrie auch für die Entwicklung einer standardisierten Materialprüfung: Denn Methoden, die hier funktionieren, können auch auf andere Bereiche des menschlichen Skeletts übertragen werden. „Diese Standardisierung ist von ungemeiner Wichtigkeit, damit die erhaltenen Ergebnisse vergleichbar und reproduzierbar sind“, so Gebhardt. Im Gegensatz zu technischen Materialien, wie Stahl, gebe es in der experimentellen Biomechanik kaum standardisierte Verfahren. Hier seien sie jedoch unverzichtbar, denn das Gewebe wird nicht hergestellt, sondern entnommen. Das heißt, es variiert naturgemäß bereits stark, zum Beispiel bezüglich des Entnahmeortes und des Körperspenders. Kommen nun noch äußere Einflüsse während der Untersuchung hinzu, welche das Verhalten weg vom relevanten lebensnahen Zustand ändern, sind die erhaltenen Materialdaten nur schwer vergleich- und nutzbar. Vergleichbar ist dies zum Beispiel mit einem Stück Weidenholz: Im feuchten Zustand ist es flexibel und lässt sich unter anderem zu Körben flechten. Im trocknen Zustand würde es bei einer Biegung leicht brechen. Ganz ähnlich verhält es sich mit Knochenmaterial, wobei die Austrocknung nicht vollständig reversibel ist, wie Gebhardts Forschung zeigte.

Spenderbecken für die Forschung

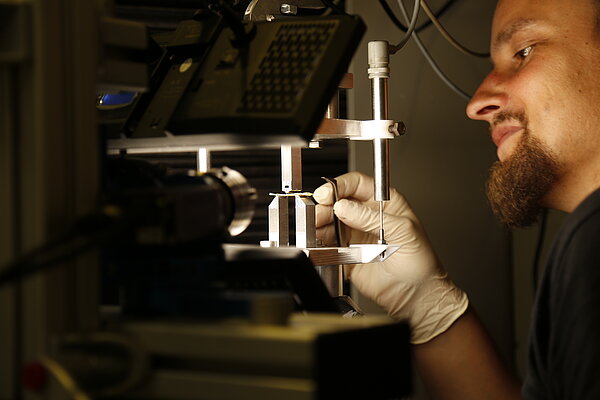

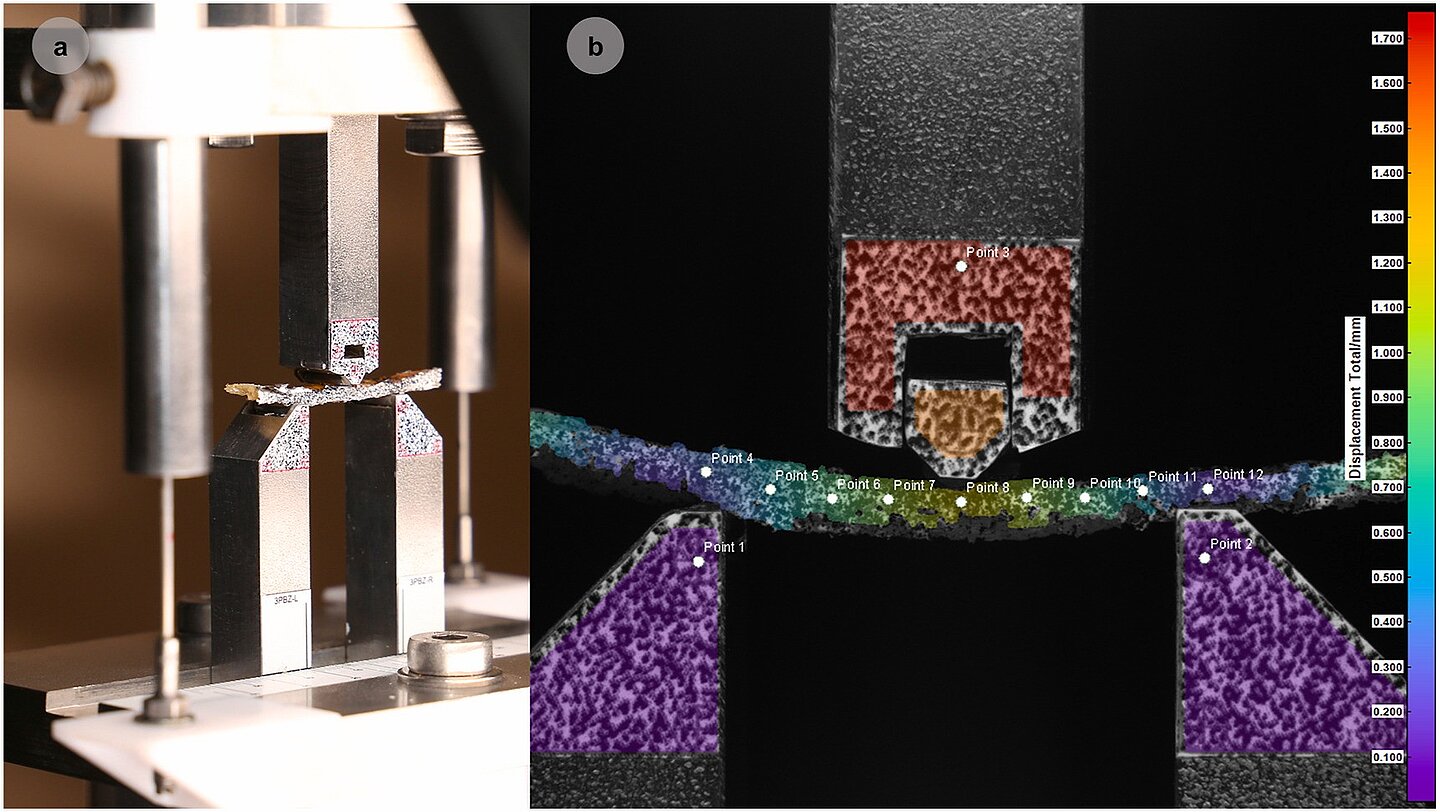

Um die biomechanischen Materialparameter zu ermitteln, nutzte Gebhardt für seine Grundlagenforschung insgesamt sieben Spenderbecken, wovon er zwei für die Entwicklung eines standardisierten Verfahrens und fünf für die endgültige Datenerhebung nutzte. Er entnahm Kortikalis, die äußere Knochenschicht, Spongiosa, das Knochengewebe im Inneren, sowie Bindegewebe, wie Faszien und Ligamente. Dann folgten detaillierte, biomechanische Untersuchungen, um die relevanten Materialeigenschaften zu bestimmen. Dabei prüfte Gebhardt die entnommenen Strukturen auf drei Arten: im Zug-, im Druck- und im Drei-Punkt-Biegeversuch. So fand er schließlich heraus, wie sich die Bestandteile des Beckens verhalten, das heißt, wie sich das Material, also beispielsweise der Beckenknochen, verformt und bei welcher Spannung es bricht.

Standardisiertes Verfahren für Probeentnahme und Prüfung

Um eine Standardisierung zu erreichen, erfasste und wertete Gebhardt nicht nur große Datenmengen aus, sondern entwickelte zugleich ein Verfahren für eine standardisierte Probenentnahme und Prüfung. „Ich habe alles ausführlich dokumentiert, damit es nachvollzogen werden kann. Mein Ziel war es, einfache Methoden zu entwickeln, die jeder nachvollziehen und nutzen kann. Außerdem wollte ich alle Hilfsmittel und Ergebnisse so transparent und zugänglich wie möglich teilen“, so Gebhardt. Mit seiner Datengrundlage können nun Simulationen, bei denen es auf die Werte des menschlichen Beckens ankommt, realitätsnäher durchgeführt werden. „Ich bin zwar kein Chirurg, aber ich hoffe mit den Methoden der experimentellen Mechanik einen Beitrag zur Patientenversorgung zu leisten und damit zu helfen, Leid zu lindern“, so Gebhardt.

Das Körperspenderprogramm am Institut für Anatomie

Mit dem Körperspenderprogramm am Institut für Anatomie an der Universität Leipzig wird für aus- und weiterzubildende Ärztinnen und Ärzte die Anatomie des menschlichen Körperbaus anschau- und begreifbar gemacht. Neben der praxisnahen Ausbildung hilft es Ärztinnen und Ärzten auch bei der Weiterbildung und Entwicklung neuer Operationstechniken. Personen, die ihren Körper nach ihrem Tod dem Institut zur Verfügung stellen wollen, müssen dies testamentarisch festlegen und bei der Spende mindestens das 60. Lebensjahr erreicht haben.