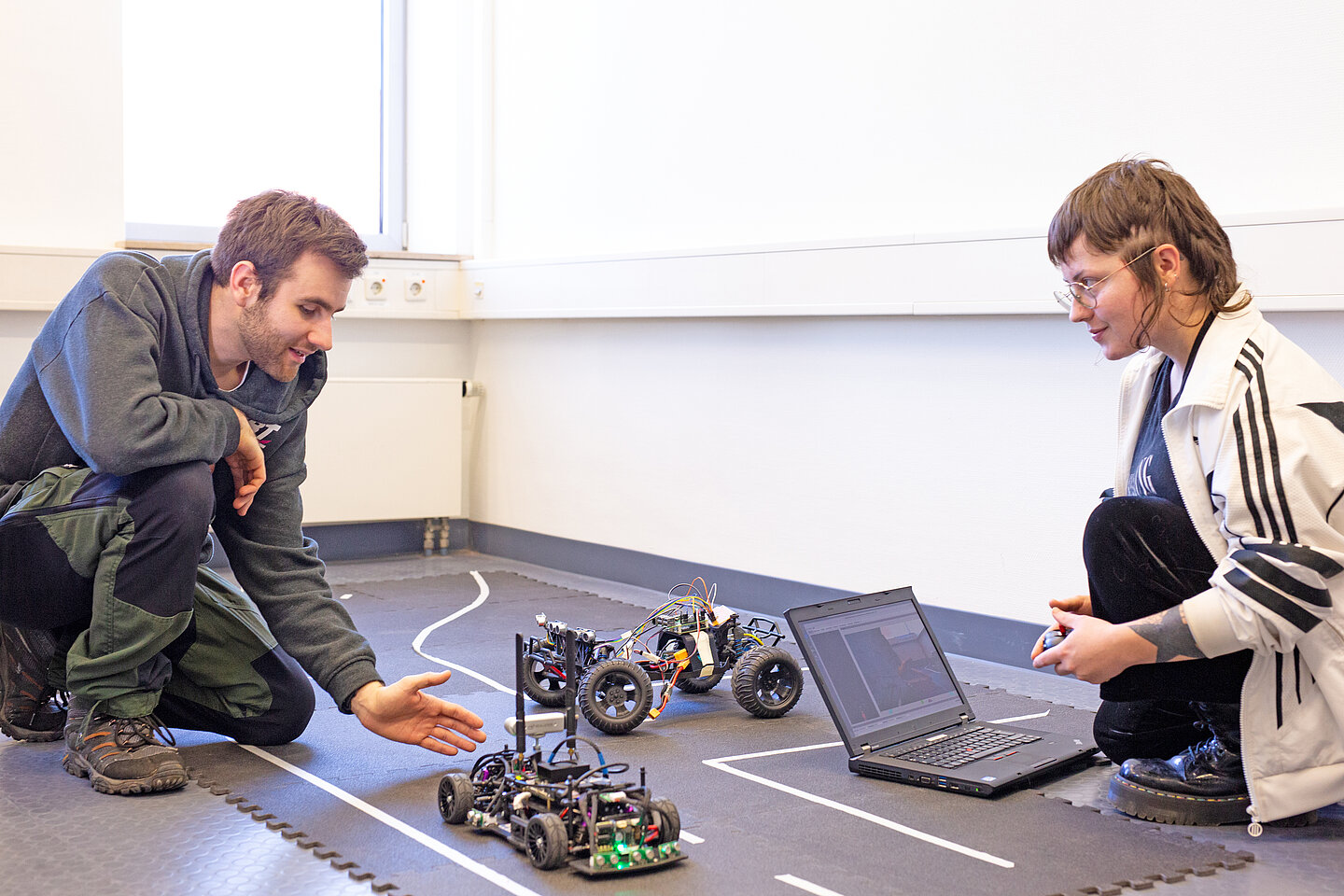

Das Smart-Driving-Team der HTWK Leipzig erprobt an Modellfahrzeugen KI-Ansätze zum autonomen Fahren. Bald will es wieder an Wettbewerben teilnehmen

Autonomes Fahren gehört in verschiedenen Automatisierungsstufen längst zum Alltag: Metros in Singapur und Nürnberg werden nur von einer zentralen Leitstelle überwacht, auf Schiffen und in Flugzeugen übernimmt größtenteils der Autopilot und inzwischen gibt es in den USA und in China sogar autonome Taxi-Dienste, die Gäste durch den Verkehr chauffieren. Im Individualverkehr muss autonomes Fahren jedoch noch nachziehen, und das, obwohl Ernst Dickmanns, ein Pionier des autonomen Fahrens, bereits 1987 einen unbemannten Wagen voller Technik auf eine Autobahn in Deutschland schickte.

Zum Standard im Individualverkehr gehören inzwischen Assistenzsysteme, die dafür sorgen, dass Fahrzeuge die Spur oder den Abstand zu anderen Fahrzeugen halten. Beim vollständigen autonomen Fahren übernimmt die Automatisierung gänzlich die Steuerung, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist. Zunehmend sorgen Ansätze regelbasierter, symbolischer KI dafür, dass sich das Fahrzeug an die Straßenverkehrsregeln hält und beispielsweise mit dem Wechsel von Fahrspuren zurechtkommt. Beim Erkennen von Objekten oder der Einordnung von Situationen im Straßenverkehr helfen regelbasierte, statische KI-Verfahren. Dadurch stoppt zum Beispiel ein Fahrzeug an einer roten Ampel. „Es ist äußerst anspruchsvoll, einem autonomen Fahrzeug Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme beizubringen“, erklärt Sibylle Schwarz, Professorin für Theoretische Informatik an der HTWK Leipzig. Unter ihrer Anleitung nimmt sich das studentische Smart-Driving-Team der HTWK Leipzig genau dieser Aufgabe an.

Programmierfähigkeiten und Software demonstrieren

Der erste Audi Autonomous Driving Cup (AADC), ein Wettbewerb zum autonomen Fahren, regte Schwarz und fünf hochmotivierte Studierende im Jahr 2014 zur Gründung der studentischen Forschungsgruppe an. Bereits in jenem Jahr schafften sie es als einziges Team einer Hochschule aus Ostdeutschland, zu den Ausgewählten zu gehören, die am Wettbewerb teilnehmen durften. „Es war auch in den folgenden Jahren immer toll, als eines von zehn Bewerberteams die Vorauswahl an den AADC zu bestehen und sich im Wettbewerb stellen zu dürfen“, so Schwarz.

Bei solchen Wettbewerben werden realitätsnahe Situationen im Straßenverkehr nachgebildet. In Parcours können die Nachwuchstalente ihre Programmierfähigkeiten und die Software demonstrieren, mit der sie die dafür bereitgestellten Fahrzeuge verknüpft haben. So müssen die Modellautos beispielsweise autonom schwierige Einparksituationen meistern oder mit plötzlich auftauchenden Hindernissen umgehen. Die Teilnehmenden können dabei nicht nur ihr Know-how unter Beweis stellen, sondern auch Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen, denn schließlich ist das hier erprobte Wissen in der Automobilbranche höchst gefragt.

Die Corona-Pandemie drückte auf die Bremse: Der AADC wurde eingestampft und das Smart-Driving-Team pausierte. Im Sommer 2022 startete die Gruppe in neuer Zusammensetzung wieder durch. „Aktuell konzentrieren wir uns darauf, vorhandene ältere Modellfahrzeuge mit neuer Hard- und Software auszustatten“, erklärt Teamsprecher Jan Philipp Seeland, der diese Arbeit im Rahmen seines Masterprojekts organisiert und anleitet. Weitere aktuelle Schwerpunkte sind die Simulation von Fahrzeugen und Flotten in flexibel gestaltbaren Umgebungen sowie die Sicherheit beim autonomen Fahren. Auch damit befassen sich Studierende im Rahmen von Seminaren, Projekten, Bachelor- und Masterarbeiten.

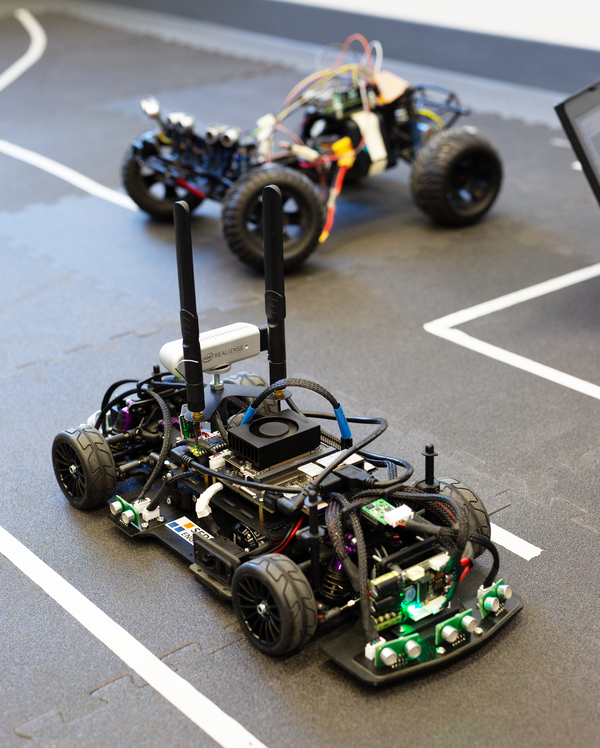

Der Fuhrpark des Smart-Driving-Teams

Derzeit arbeitet das Team mit fünf Fahrzeugen verschiedener Bauart. An den Modellautos mit unterschiedlichen technischen Ausstattungen erprobt das Team verschiedene Ansätze. Nicht jede Konfiguration eignet sich für aufwendige Berechnungen, die bei den derzeit üblichen großen KI-Modellen unvermeidbar sind. An der neuesten Errungenschaft im Fuhrpark des Teams ist das aber möglich: Das Fahrzeug kam 2024 von der Firma Sedenius, einem Leipziger Entwicklungsbüro für Fahrerassistenzsysteme. Das per Funk steuerbare Modellauto im Maßstab 1:10 ist zusätzlich mit einem leistungsstarken Prozessor und verschiedenen Sensoren wie Kamera, Lidar- oder Ultraschall-Sensoren ausgestattet – notwendige Komponenten zum autonomen Fahren. „Dank des technisch gut ausgestatteten Modellfahrzeugs können wir uns voll auf die Entwicklung der Software konzentrieren“, so Seeland. Die Kooperation wollen sie fortsetzen und demnächst auch wieder an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag erschien zuerst im Forschungsmagazin Einblicke 2025.

Jeden Montag trifft sich das Team HTWK Smart Driving in den Räumen TR_L3.04 und TR_L3.03. Von 17:00 bis 18:00 Uhr ist jeder Interessierte dazu eingeladen.

Am 21. November 2025 stellt das Team HTWK Smart Driving von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr seine aktuellen Fahrzeuge, Pläne und interessante Aufgaben zum Mitarbeiten in Form eines Mini-Hackathon vor. Interessenten sind herzlich dazu eingeladen.

Mehr Informationen dazu und Aktuelles gibt es unter https://smart-driving.imn.htwk-leipzig.de/