Das Forschungsprojekt geht in die nächste Phase: Die Messungen von realen Betriebsdaten beginnen am Schkeuditzer Standort des Partners BauGrund Süd

Die Planung von oberflächennahen Geothermie-Anlagen optimieren – das ist das Ziel des Verbundforschungsprojekts „EASyQuart-Plus“ unter der HTWK Leipzig. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft erforscht die Hochschule seit 2024, wie Planer großflächige Anlagen für oberflächennahe Geothermie standortbezogen zuverlässiger dimensionieren können.

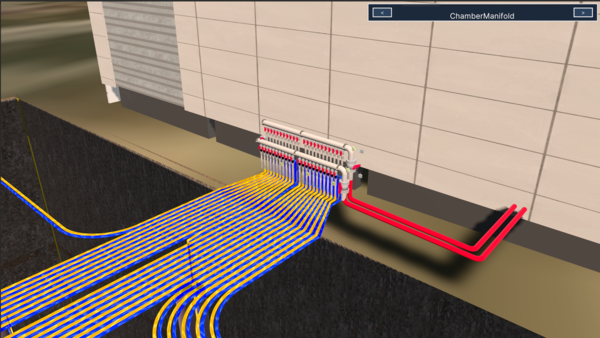

Nach intensiver Simulations- und Modellierungsarbeit startet das Team der HTWK Leipzig nun in die praktische Phase des Forschungsprojekts. In Kooperation mit dem assoziierten Partner der Weishaupt Gruppe, dabei insbesondere BauGrund Süd werden an einem neu errichteten Firmenstandort reale Betriebsdaten einer oberflächennahen Geothermieanlage mit Erdwärmesonden erhoben.

Die Weishaupt Gruppe errichtete ihren neuen Firmensitz in Schkeuditz bei Leipzig und vereint im Firmenkonsortium ihre Kompetenzen der Heizungstechnik (Weishaupt), der Geothermieanlage (BauGrund Süd) sowie der Gebäudeautomatisierung (Neuberger) in einer Niederlassung. Zur Wärmeversorgung wird die oberflächennahe Geothermie mittels Erdwärmesondenanlage genutzt. Das Unternehmen stellt EASyQuart-Plus Messdaten aus dem Gebäude und der Anlage als auch von der Erdwärmesondenanlage zur Verfügung. Zusätzlich sind seitens des Forschungsprojektes an drei ausgewählten Erdwärmesonden Lichtwellenleiterkabel installiert worden, sodass kontinuierliche Temperaturprofile entlang der Sonden gemessen werden können. Aktuell wird das Gebäude in Betrieb genommen, der Einzug ist für Dezember dieses Jahres geplant. Mit den in den nächsten Monaten erfassten Messwerten zu Temperatur, Volumenströmen und Wärmemengen sollen die entwickelten Simulationsmodelle verglichen und folgend entsprechend angepasst werden.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt an einem echten Standort arbeiten können,“ sagt Prof. Dr.-Ing. Anke Bucher, Leiterin des Projekts und Professorin für Angewandte Mechanik an der HTWK Leipzig. „Mit den Messdaten können wir prüfen, wie gut unsere Modelle den tatsächlichen Anlagenbetrieb abbilden. Das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum digitalen Zwilling.“

Digitaler Zwilling soll Planung vereinfachen

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines digitalen Zwillings – also eines virtuellen Abbilds der realen Geothermieanlage, das ihren Betrieb laufend simuliert und optimiert. Damit wollen die Forschenden die Planung und den Betrieb solcher Systeme wesentlich verbessern.

„Wenn wir reale Messdaten mit Simulationen verknüpfen, können wir künftig schon in der Planungsphase sehr genau vorhersagen, wie sich eine Anlage an einem bestimmten Standort verhält,“ erklärt Bucher. „Das spart Zeit, reduziert Kosten und macht Geothermie wirtschaftlich attraktiver.“

Die Messungen am Standort von Weishaupt bilden die Grundlage für die Kalibrierung und Validierung der Modelle. Durch den Vergleich von Simulation und Realität soll die Open-Source-Software OpenGeoSys weiterentwickelt werden, die bereits im Vorgängerprojekt EASyQuart gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) umfangreich genutzt und optimiert wurde.

Geothermie als Schlüsseltechnologie der Wärmewende

Oberflächennahe Geothermie nutzt die konstante Temperatur im Erdreich in bis zu 400 Metern Tiefe, um Gebäude zu heizen und zu kühlen. Im Gegensatz zu Solar- oder Windenergie steht diese Energieform ganzjährig und witterungsunabhängig zur Verfügung. Dennoch wird ihr Potenzial in Deutschland bislang kaum ausgeschöpft.

„Mit unseren Forschungsergebnissen wollen wir zeigen, dass Geothermie technisch ausgereift, sicher und wirtschaftlich ist,“ so Bucher weiter. „Sie kann ein wesentlicher Baustein der Wärmewende sein – insbesondere in urbanen Quartieren, wo die Nachfrage nach nachhaltiger Wärmeversorgung steigt.“

Begleitforschung zur Akzeptanz

Begleitend zur technischen Forschung untersucht das Teilprojekt der Universität Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Cornelia Wolf, wie Geothermie in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Wissen über das Verfahren noch begrenzt ist, aber großes Potenzial für Akzeptanz besteht. Die Erkenntnisse sollen helfen, zukünftige Kommunikationsstrategien zu gestalten und die Ergebnisse aus der Technikforschung gezielt in die Öffentlichkeit zu tragen.

„Die HTWK Leipzig und das UFZ entwickeln die Technologie – die Universität Leipzig erforscht, wie wir sie besser erklären,“ fasst Wolf zusammen. „So ergänzen sich Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, um eine sachliche gesellschaftliche Diskussion über die Wärmewende zu unterstützen.“

Hintergrund: Das Projekt EASyQuart-Plus

Das Forschungsprojekt „EASyQuart-Plus – Energieeffiziente Auslegung und Planung dezentraler Versorgungsnetze zum geothermischen Heizen und Kühlen von Stadtquartieren – Digitalisierung und Praxiswirksamkeit“ läuft von Januar 2024 bis Dezember 2026. Es wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) mit 2,2 Millionen Euro gefördert. Ziel des Projekts ist die Entwicklung digitaler Planungs- und Simulationsinstrumente, die eine energieeffiziente, sichere und wirtschaftliche Nutzung oberflächennaher Geothermie ermöglichen.

Unter Koordination der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) sind die Wissenschaftseinrichtungen Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) sowie das Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig beteiligt. Praxispartner sind die Geothermie-Fachplaner geoENERGIE Konzept und heatbeat engineering sowie als assoziierter Partner die Weishaupt Gruppe insbesondere mit BauGrund Süd.