Regelungen zu diesem Studiengang finden Sie in der Studien- und Prüfungsordnung.

Die kompletten Modulbeschreibungen des Studiengangs finden Sie im Modulux.

Die nachfolgende Moduldarstellung bietet nur einen ersten Überblick.

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

3D-Printing and Functional Surfaces (B.Eng)

7 Semester / 210 ECTS Punkte

deutsch

Bewerbung, 1. Mai - 15. Juli

24 Wochen Praxisphase im Unternehmen

„3D-Druck revolutioniert die Art und Weise, wie Produkte industriell gefertigt werden. Die Transformation vollzieht sich längst und wir möchten kreative Köpfe ausbilden, die diese Veränderung mitgestalten und in diesem hochdynamischen Technologiefeld Innovationen vorantreiben.“ [Prof. Dr. Ingo Reinhold | Professur Beschichtungsprozesse]

Der Podcast wurde unter Nutzung eines KI-Tools erstellt.

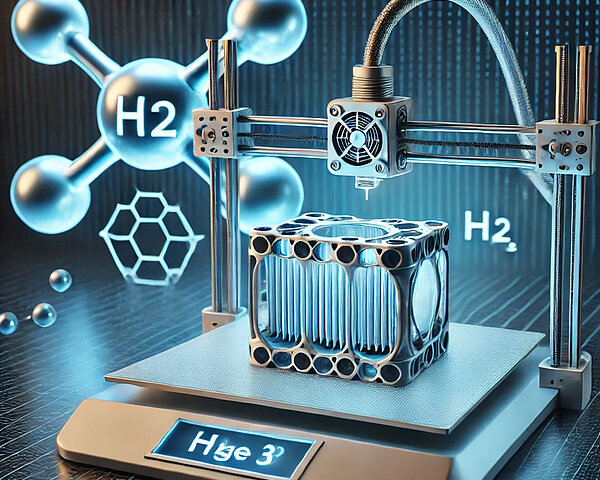

Wasserstoff gewinnt zunehmend an Bedeutung für eine effiziente und umweltfreundliche Energieerzeugung. Damit er im großen Maßstab genutzt werden kann, braucht es spezialisierte Bauteile, die sich mit 3D-Druck schnell und kosteneffizient fertigen lassen. So entstehen Brennstoffzellen und Elektrolyseure, die die Basis einer zukunftsfähigen Wasserstoffindustrie bilden – effizient, ressourcenschonend und als wichtiger Beitrag zur Energiewende.

Bioprinting macht es möglich, menschliche Zellen dreidimensional zu drucken und zu funktionsfähigen Geweben oder Organen heranwachsen zu lassen. Diese Strukturen werden so gestaltet, dass sie optimal zum Körper der Patient*innen passen – eine Chance für Menschen, die auf Spenderorgane warten oder unter schweren Gewebeschäden leiden. Damit eröffnet Bioprinting personalisierte Therapien und medizinische Durchbrüche, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren.

Mit 3D-Druck lassen sich Fahrzeugteile effizient und nachhaltig fertigen. Ersatzteile müssen nicht mehr auf Vorrat gelagert, sondern können bedarfsgerecht produziert werden – das spart Kosten, Material und Ressourcen. In Zukunft werden viele Teile nur noch als digitale Datei existieren und bei Bedarf direkt gedruckt. Dank der präzisen Schicht-für-Schicht-Fertigung entstehen komplexe Formen und Strukturen. Dabei lassen sich sogar verschiedene Materialien wie Metalle, Kunststoffe oder Glas kombinieren – für leichtere, sicherere und effizientere Fahrzeuge.

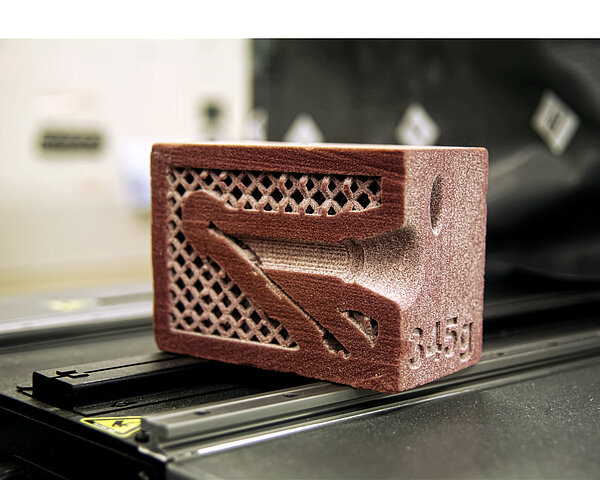

3D-Druck ist eine Zukunftstechnologie, mit der man nahezu alles erschaffen kann – von komplexen Mikrostrukturen bis zu Filmkulissen und Raketentriebwerken. Das schichtweise Aufbauen von Objekten ermöglicht nicht nur Produkte, die bisher schwierig oder gar nicht hergestellt werden konnten. Es erlaubt auch Individualisierung ohne Mehrkosten und die Funktionalisierung gedruckter Objekte durch die Kombination verschiedener Materialien. Da nur dort Material verwendet wird, wo es nötig ist (additive Fertigung), reduziert sich zudem der Abfall verglichen mit klassischen Fertigungsverfahren und Ressourcen werden effizient genutzt .

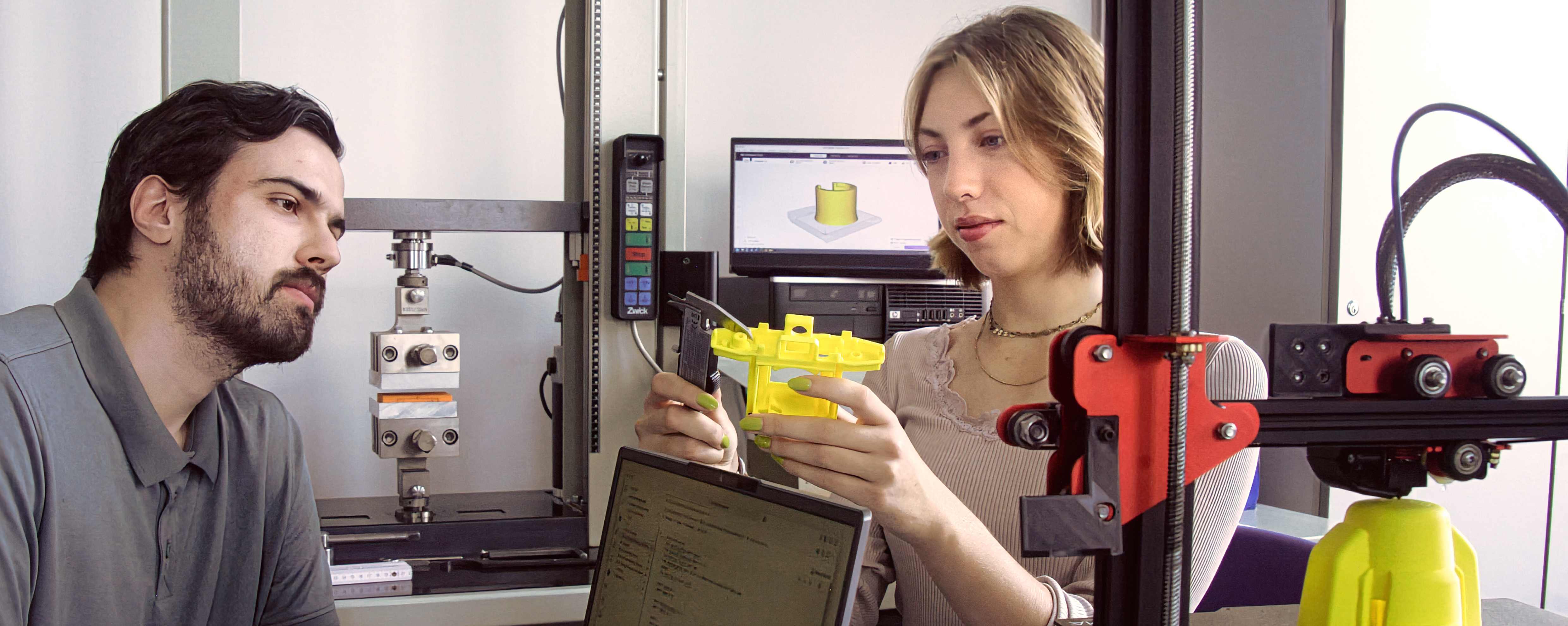

Im Studium wird der gesamte Prozess von der Konstruktion bis zum finalen 3D-Objekt betrachtet. Die Studierenden lernen, welche Materialien sich kombinieren lassen und wie 3D-Drucker funktionieren, um völlig neue Funktionssysteme und intelligente Anwendungen für 3D-Druck entwickeln zu können.

Gedruckte Elektronik eröffnet neue Möglichkeiten – von flexiblen Displays über smarte Verpackungen bis zu günstigen Elektronikbauteilen. Mit 2D-Druckverfahren lassen sich leitfähige Strukturen schnell, präzise und im industriellen Maßstab herstellen. Die Produktion ist skalierbar, effizient und wirtschaftlich attraktiv – ein klarer Vorteil im Wettbewerb der Technologiebranche. Ergänzt durch additive Fertigung entstehen komplexe Systeme aus Metallen, Halbleitern und Isolatoren, die als Sensoren oder Funktionsträger in smarten Geräten eingesetzt werden.

Ohne gedruckte Farbschichten auf Verpackungen würde man die Katze im Sack kaufen – bei Gefahrgütern sogar Gesundheit und Umwelt gefährden. Die farbigen Druckbilder, die das Produkt verkaufen und über den Packungsinhalt informieren, sind unverzichtbarer Bestandteil für das Einkaufen in Selbstbedienung. Den exakten Farbton von Markenlogos auf Packstoffen wie Wellpappe, Glas, Metall oder Kunststoff zu treffen, ist dabei gar nicht immer so einfach – mit drucktechnischem Know-How aber gezielt steuerbar.

3D-Druck hat die Produktion grundlegend verändert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren ist er ressourcenschonend, da Material gezielt eingesetzt und Abfall fast vollständig vermieden wird. Das sorgt für mehr Effizienz und eine bessere Umweltbilanz. Ein weiterer Vorteil: Die Fertigung kann direkt vor Ort erfolgen – Transportkosten und CO₂-Emissionen sinken. So entstehen maßgeschneiderte, nachhaltige Produkte und neue Chancen für innovative Produktionsstandorte.

Das beschichtungstechnische Know-How des 3D-Drucks wird ebenso bei 2D-Anwendungen zur Funktionalisierung von Oberflächen genutzt. Seien es brillante Druckbilder auf Verpackungen, gedruckte Elektronik in Smartphones oder bioaktive Substanzen für Medizinprodukte – präzise aufgetragene, hauchdünne Schichten spielen eine Schlüsselrolle in vielen Bereichen unseres Lebens – oft unsichtbar, jedoch immer unverzichtbar.

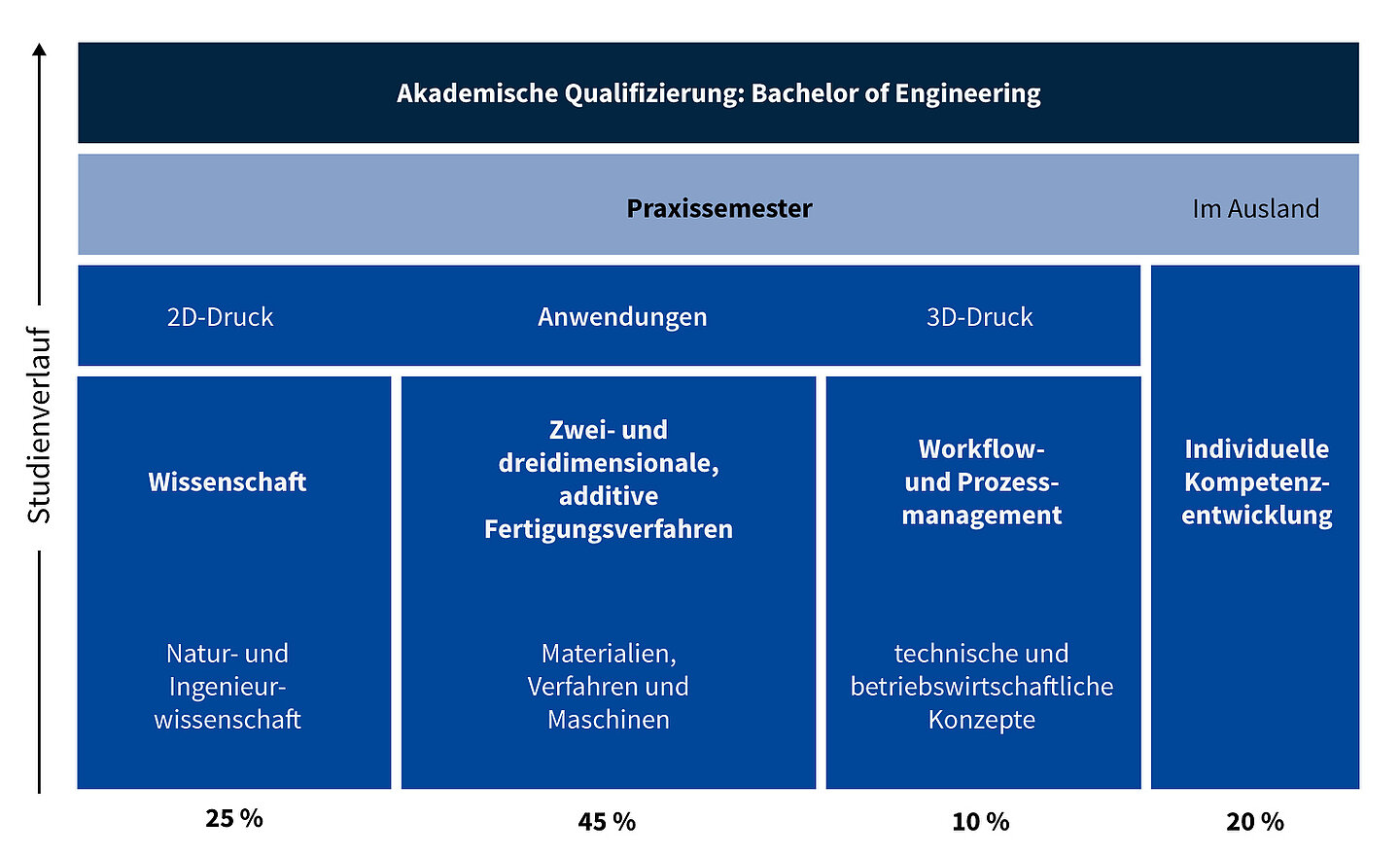

Mit dem Studiengang 3D-Druck & Funktionale Oberflächen erwerben die angehenden Ingenieure und Ingenieurinnen breite Kompetenzen für die Entwicklung, Implementierung und Optimierung von 2D- und 3D-Druckanwendung in der industriellen Fertigung.

"Wir haben das Curriculum so aufgebaut, dass zu Beginn die ingenieur- und materialwissenschaftlichen Grundlagen gelegt werden, um dann in den höheren Fachsemestern die Verfahren und Fertigungsprozesse nachvollziehen zu können. Weil wir den Bezug zu konkreten Anwendungen und umfangreiche Praxiserfahrungen wichtig für den Lernprozess finden, sind diese Aspekte fest in den Modulen verankert." [Prof. Dr. rer. nat. Lutz Engisch | Professur Werkstoffe]

In sieben abwechslungsreichen Semestern erwerben die Studierenden das notwendige Fachwissen und entwickeln anwendungs- und lösungsorientierte Denk- und Handlungsweisen für ihre spätere berufliche Tätigkeit.

Das Curriculum beinhaltet die folgenden Themenschwerpunkte:

Naturwissenschaftliche Grundlagen fördern kritisches Denken und helfen, komplexe Probleme strukturiert zu lösen. Im Studium werden das Verständnis für natürliche und technologische Prozesse vertieft und analytische Fähigkeiten geschärft, die in vielen Berufen wichtig sind. Mit Erlernen wissenschaftlicher Methoden entwickelt man eine fundierte Entscheidungsfähigkeit, die in einer sich ständig verändernden Welt von großem Wert ist.

In den Materialwissenschaften geht es darum die Eigenschaften von Werkstoffen zu verstehen und gezielt zu nutzen. In praxisorientierten Laboreinheiten erhalten die Studierenden Einblicke in den Aufbau verschiedener Materialien und erfahren, wie deren Eigenschaften gezielt verändert werden können, um sie für spezifische Anwendungen zu optimieren und maßgeschneidert einzusetzen.

Das Wissen über komplexe Zusammenhänge zwischen Struktur und Funktion von Werkstoffen ermöglicht es, aktiv an technologischen Fortschritten mitzuwirken und innovative Lösungen für globale Herausforderungen wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zu entwickeln.

In den ingenieurwissenschaftlichen Modulen erlernt man die Methoden und Werkzeuge, um Produkte und Systeme zu entwerfen und zu verbessern. Dabei werden bestehende Technologien analysiert, Schwachstellen identifiziert und effiziente Lösungen erarbeitet. Experimentieren und Testen sind essenziell, um die Einhaltung von Anforderungen sicherzustellen. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen werden Fachwissen vertieft und neue Perspektiven aufgezeigt, um technische Lösungen für reale Herausforderungen zu entwickeln.

Diese anwendungsbezogenen Lerneinheiten bilden das Herzstück des Studiums. Sie verbinden die wissenschaftlichen Grundlagen mit den Fertigungskonzepten für zwei- und dreidimensionale Druckprodukte. Anhand konkreter Beispiele lernen die Studierenden die verschiedenen 3D-Druck- und 2D-Druckverfahren sowie alle Prozessschritte vom Entwurf bis zum qualitätsgerechten Endprodukt kennen. Besonders im 3D-Druck, wo sich ganz neue Ansätze für die Produktentwicklung ergeben, ist technische Kreativität gefragt, die in diesen Modulen intensiv gefördert wird. Mit den erlernten Grundkonzepten können die Studierenden eigenständig Lösungen für neue Aufgabenstellungen und Anwendungen entwickeln.

Workflow- und Prozessmanagement ist wichtig, um Abläufe und Produktionsprozesse in Unternehmen effizient umzusetzen. Im Studium lernen die Studierenden wie bestehende Prozesse analysiert, Schwachstellen identifiziert, Produktionsketten optimiert und neue Technologieansätze integriert werden. Dabei spielen Standardisierung, Digitalisierung und Automatisierung eine wichtige Rolle. In diesem Bereich erlernen die Studierenden Ressourcen wie Zeit, Personal und Material optimal zu nutzen. Diese Fähigkeiten helfen, Abläufe in Unternehmen reibungslos, schnell und kostengünstig zu gestalten.

Beim Programmieren lernen die Studierenden Probleme strukturiert zu analysieren und Software zu entwickeln, die Aufgaben wie die Automatisierung von Prozessen übernimmt. Mit modernen Technologien können sehr große Datenmengen analysiert werden, um komplexe Probleme zu lösen. Dies ist eine wichtige Grundlage für wissenschaftliche Betrachtungen und Untersuchungen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und Hypothesen zu testen.

Praktische Erfahrungen im Studium ermöglichen es, theoretisches Wissen anzuwenden und echte Problemstellungen zu bearbeiten. Darum beinhaltet das Studium viele Praktika, Laboreinheiten und eine Praxisphase von 6 Monaten. So lernt man den Arbeitsalltag im Berufsfeld kennen, knüpft wertvolle Kontakte und entwickelt wichtige Kompetenzen wie Teamarbeit und Projektmanagement. Die Praxisphase kann auch im Ausland absolviert werden und bietet die Chance, andere Kulturen kennenzulernen, eigene Sprachkenntnisse zu verbessern und die individuelle Perspektive zu erweitern.

Wahl- und Vertiefungsmodule geben die Chance, sich in einem Themenbereich zu spezialisieren und das Wissen zu erweitern. So können individuelle Interessen und Stärken ins Studium einfließen, um gezielt Fähigkeiten zu entwickeln, die den eigenen Karriereweg voranbringen.

Regelungen zu diesem Studiengang finden Sie in der Studien- und Prüfungsordnung.

Die kompletten Modulbeschreibungen des Studiengangs finden Sie im Modulux.

Die nachfolgende Moduldarstellung bietet nur einen ersten Überblick.

Für einen erfolgreichen Studieneinstieg sollten Sie den Stoff der gymnasialen Grundkurse Mathematik, Physik und/oder Chemie sicher beherrschen.

Ist das nicht so? Dann erleichtern Sie sich Ihren Studienstart: Frischen Sie Ihre Kenntnisse auf oder schließen Sie Wissenslücken. Nutzen Sie unsere kostenfreien Vorkurse unmittelbar vor Studienbeginn.

In der Einführungswoche vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn begrüßt Sie die HTWK Leipzig mit einem abwechslungsreichen Programm. Machen Sie sich mit dem Studienleben vertraut: Lernen Sie Ihre Hochschule, Ihre Lehrenden und Ihre Kommilitonen kennen.

Wahlpflichtmodule allgemein

Wahlpflichtmodule Logistik und Fabrikplanung

Variante A:

Variante B:

Wahlpflichtmodule allgemein

Die Akkreditierung ist in Vorbereitung. Nach Abschluß wird die Akkreditierungsurkunde hier hinterlegt.

In diesem Modul tauchen die Studierenden in die Welt der Werkstoffe ein und lernen ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften praxisnah kennen. Im Fokus stehen Materialien aus Industrie-, Digital- und Funktionsdruck sowie aus der Verpackungstechnik – von Metallen über Polymere bis hin zu elektronischen Funktionsschichten.

Geometrie und technische Zeichnungen sowie Toleranzen und Oberflächenangaben sind die Grundlagen des Konstruierens und werden in diesem Modul vermittelt. Die Studierenden lernen, Bauteile und Baugruppen systematisch zu entwickeln und dabei Befestigungs- und Antriebselemente praxisnah einzusetzen.

Neben dem Erschließen von Lerninhalten üben die Studierenden verschiedene Methoden und Arbeitstechniken. Praktika und Exkursionen bilden die Basis für kleine wissenschaftliche Arbeitsaufgaben. Im Rahmen eines fachbezogenen Projekts lernen die Studierenden die Labore und Lehrenden kennen und setzen ein eigenes Druckprodukt um.

Dieses Modul vermittelt die zentralen Grundlagen der Mechanik und Optik und führt in die Arbeitsweise der Physik ein. Dabei beschäftigen sich die Studierenden mit Kräften, Bewegungen, Energie- und Impulserhaltung sowie mit Rotationsbewegungen, Strömungen und Lichtausbreitung.

Im Modul technische Mechanik erlernen die Studierenden die Grundlagen der Statik und Festigkeitslehre – und entwickeln damit ein Verständnis für mechanische Systeme. Sie berechnen Kräfte, Spannungen und Verformungen und lernen, wie Lager- und Schnittreaktionen analysiert werden können.

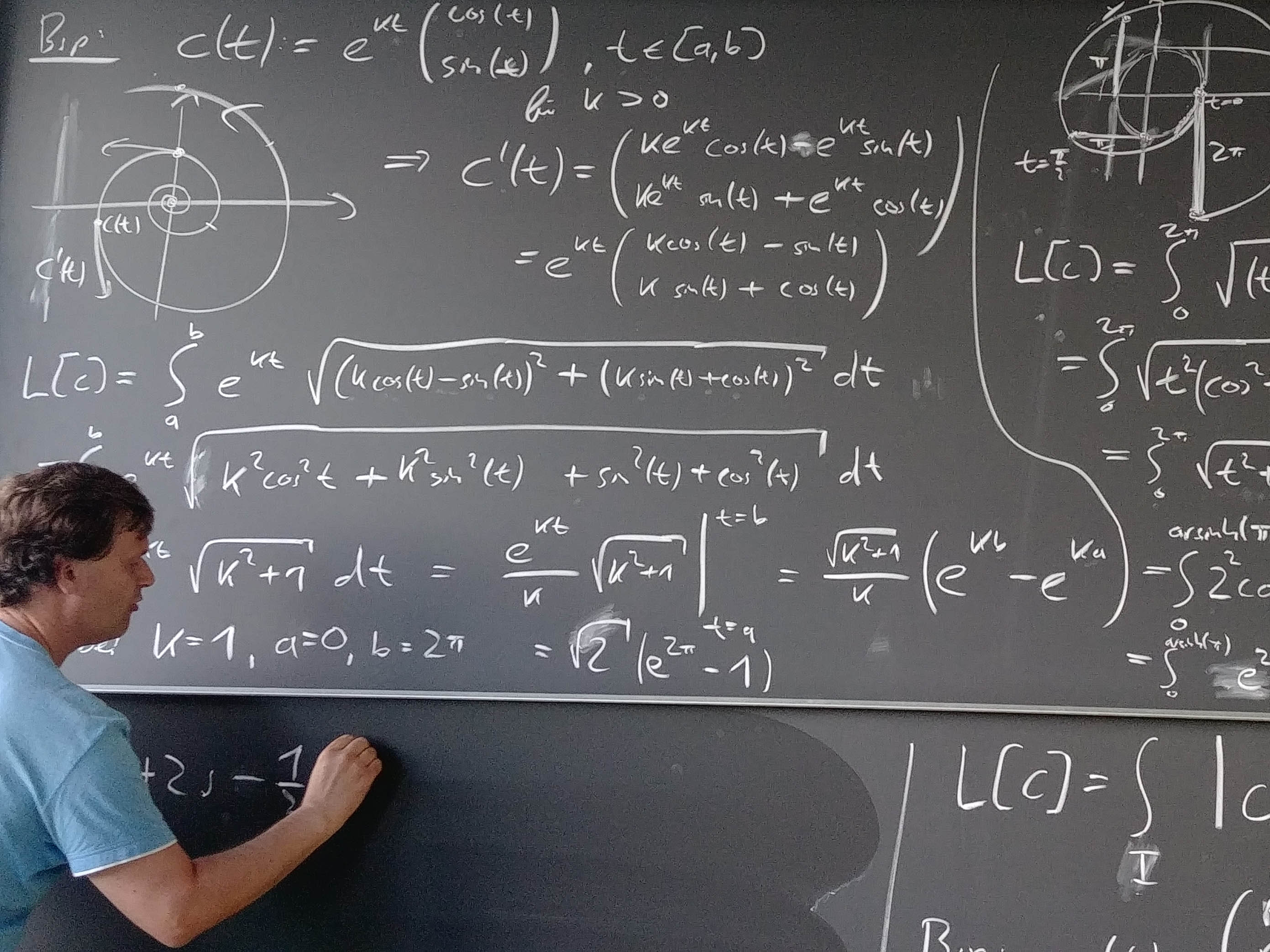

In der Vorlesung werden die mathematischen Grundlagen, die für ein erfolgreiches Ingenieurstudium unverzichtbar sind, vermittelt. Die Studierenden beschäftigen sich mit Analysis, Differential- und Integralrechnung, Reihenentwicklungen und Differentialgleichungen – sowohl für eine als auch mehrere Variablen.

Ergänzend zur Vorlesung geht es im Praktikum darum in verschiedenen Übungen und Materialanalysen ein Verständnis für Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von Werkstoffen kennenzulernen.

Im Seminar erfahren die Studierenden in praktischen Übungen, wie unterschiedliche Beanspruchungen wie Zug, Druck, Biegung oder Torsion auf Materialien wirken. So entwickeln sie das Know-how, die Stabilität und Belastbarkeit technischer Konstruktionen präzise zu beurteilen.

Das Modul vermittelt die zentralen Grundlagen der allgemeinen, anorganischen und organischen Chemie und macht sie im Labor direkt erlebbar. Die Studierenden arbeiten mit den wichtigsten chemischen Konzepten – von Bindungsarten und Reaktionsgleichgewichten bis hin zu thermodynamischen Grundlagen und organischer Chemie.

Studium Generale: Mit den Angeboten des Studium generale zur umfassenden Förderung der Allgemeinbildung sollen persönliche Kompetenzen unterstützt und die Studierenden zum Umgang mit dem beständigen Wandel befähigt werden.

Gremienzeit: Studierende können sich in verschiedenen Hochschulgremien einbringen. Im Fachschaftsrat beispielsweise vertritt man als gewählter Vertreter die Interessen aller Studierenden an der Fakultät und gestaltet die Studienbedingungen und Studienqualität aktiv mit.

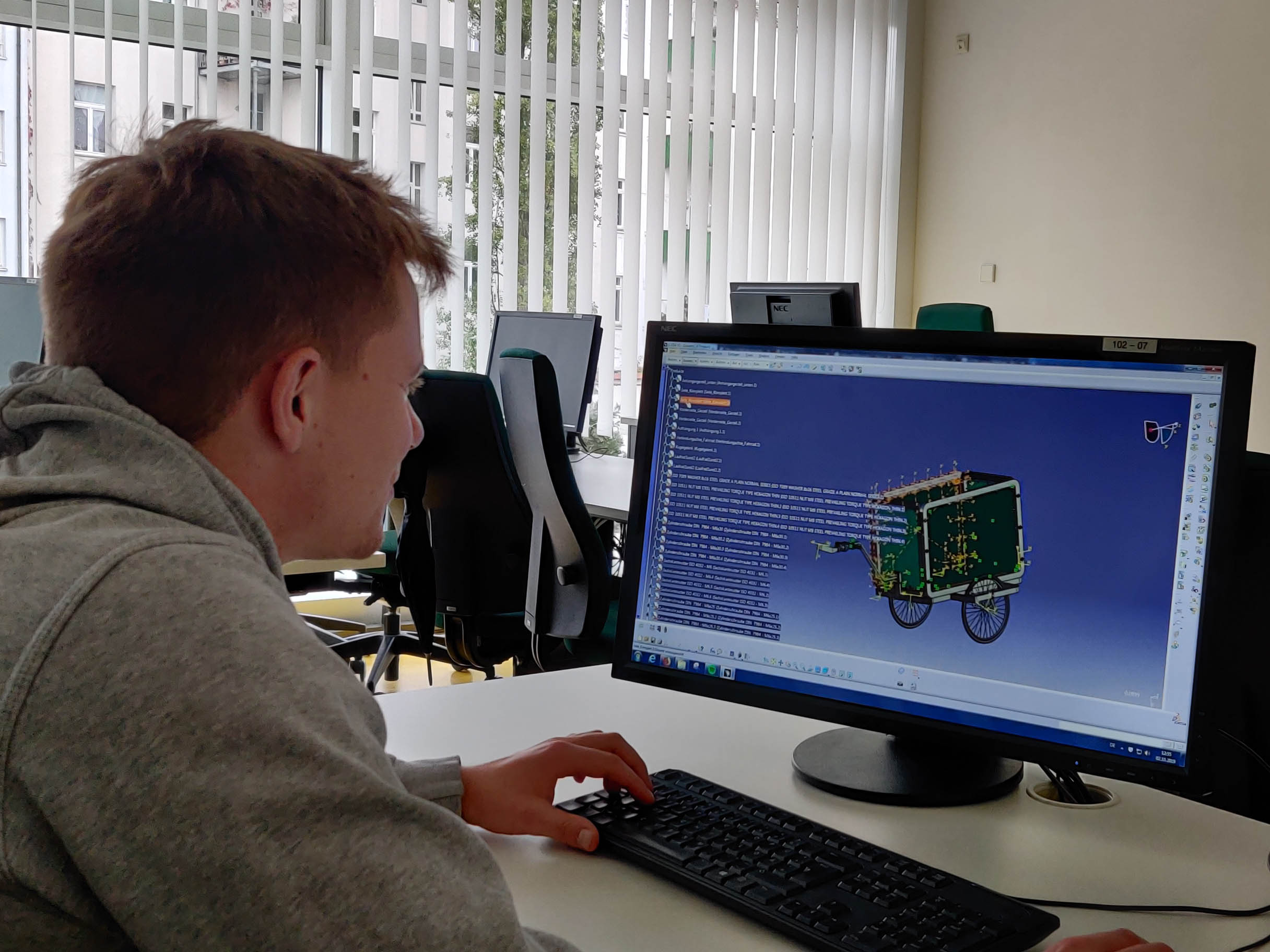

Im praktischen Teil arbeiten die Studierenden mit modernen CAD-Programmen, erstellen 3D-Modelle und leiten daraus normgerechte Zeichnungen und Dokumentationen ab. So erwerben sie fundierte Kompetenzen, um Konstruktionen präzise zu planen und digitale Werkzeuge im Ingenieuralltag souverän zu nutzen.

Praktische Experimente verknüpfen die Theorie mit Anwendungen aus dem Druck- und Verpackungsbereich. Damit schaffen die Studierenden eine solide Wissensbasis, um komplexe Prozesse fachgerecht zu verstehen und zu gestalten.

Anhand von Übungen und Praxisaufgaben erlernen die Studierenden physikalische Gesetzmäßigkeiten mathematisch zu beschreiben und auf technische Fragestellungen anzuwenden. So entwickeln sie ein solides naturwissenschaftliches Fundament, das direkt in den Ingenieurwissenschaften nutzbar ist.

Übungen und Anwendungsbeispiele zeigen, wie abstrakte Methoden praktisch eingesetzt werden können, etwa zur Optimierung, Fehlerabschätzung oder Modellierung technischer Prozesse. So schulen die Studierenden ihr logisches Denken, lernen präzise zu arbeiten und legen das Fundament für alle weiteren technischen Fächer.

Das Wissen aus der Vorlesung wenden die Studierenden direkt auf fachliche Fragestellungen in Projekten, Praktika und Exkursionen an. Sie lernen, Informationen kritisch auszuwerten, Arbeitsprozesse zu strukturieren und Ergebnisse in unterschiedlichen Medienformen aufzubereiten.

Hier geht es zum aktuellen Lehrveranstaltungsplan. Wähle dazu zuerst den gewünschten Studiengang aus und dann eine beliebige Seminargruppe und anschließend "Alle Wochen".

Bild 7 von 7

In verschiedenen Modulen werden Exkursionen zu Unternehmen unternommen, um das Wissen aus dem Hörsaal mit den realen Bedingungen der Berufspraxis zu verknüpfen. So kann man Fragestellungen aus dem Studium besser einordnen und die Relevanz des Fachwissens im industriellen Alltag erleben.

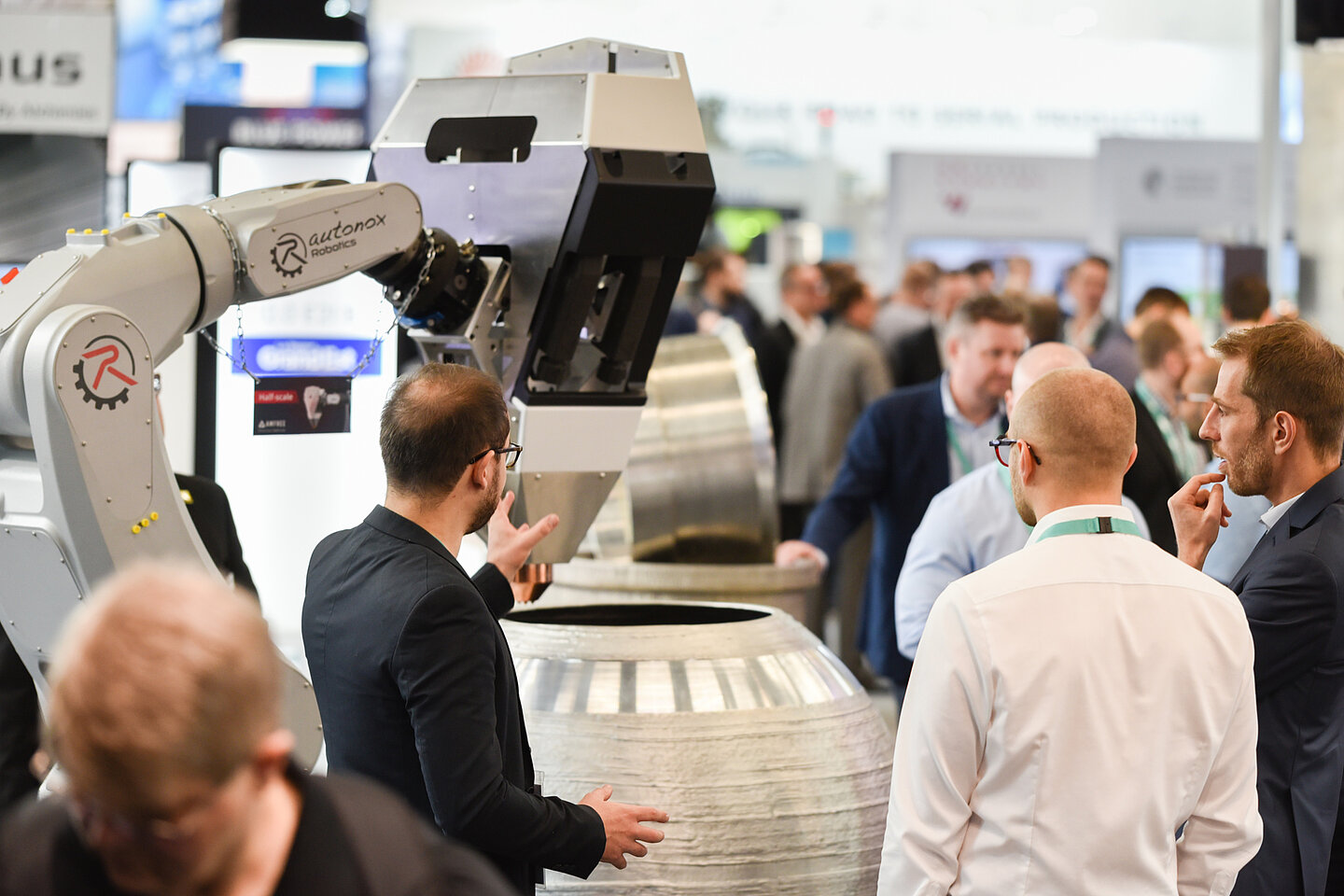

Bild 1 von 7

Auf regelmäßigen Exkursionen zu Fachmessen der 3D- und 2D-Druckwelt erhalten die Studierenden praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Technologien. Der Austausch mit Fachleuten und das Kennenlernen von Innovationen ermöglicht außerdem, Ideen für eigene Projekte zu sammeln und Orientierung für die berufliche Zukunft zu gewinnen.

Bild 2 von 7

Das Gautschfest ist eine jahrhundertealte Tradition der Druckerzunft. Beim „Gautschen“ wird symbolisch die „Schwärze der Lehrjahre“ abgewaschen. Wir veranstalten das Gautschfest mit offizieller Urkunde jährlich als Studiengangsfest.

Bild 3 von 7

Bereits im ersten Fachsemester setzen die Studierenden ein eigenes Druckprodukt um und wenden damit von Anfang an die erlernte Theorie praktisch an. Das fördert Selbstständigkeit, Teamarbeit und kreatives Denken – Fähigkeiten, die für das gesamte Studium nützlich sind. Gleichzeitig lernt man die Fachlabore und Lehrenden kennen und das Studienthema besser zu verstehen.

Bild 4 von 7

Die Weihnachtsvorlesungen sind inzwischen legendär und ein alljährliches Highlight zum Jahresende. Die besondere Atmosphäre, Experimente aus Physik oder Chemie und sehr viel Humor machen die Vorlesung zu einem besonderen Erlebnis. Im Anschluss sind alle Studierenden zur Weihnachtsfeier des Studiengangs mit Glühwein und Snacks eingeladen.

Bild 5 von 7

Mit der Teilnahme an Fachwettbewerben bietet sich die Chance, erworbenes Wissen praktisch anzuwenden und eigene Ideen umzusetzen. Man entwickelt den eigenen Blick für Qualität, Innovationen und lösungsorientiertes Denken – Fähigkeiten, die in der Praxis besonders gefragt sind.

Bild 6 von 7

Die Mitarbeit in Forschungsprojekten bietet die Chance, theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und wissenschaftliches Arbeiten hautnah zu erleben. Im Center for Smart Surfaces Leipzig - CS2 und im Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig - iP3 werden aktuelle, fachliche Fragestellungen der Industrie und Wissenschaft bearbeitet und ermöglichen den Studierenden, ihre Fachkompetenz an realen Problemstellungen zu erweitern.

Toll, dass Sie sich für den Studiengang 3D-Druck & Funktionale Oberflächen an der HTWK Leipzig interessieren! Hier gibt es die Möglichkeit kurze Beispielaufgaben zu typischen Inhalten auszuprobieren. Wichtig: Unsere Beispielaufgaben sind kein Leistungstest! Sie sollen vielmehr einen ersten Einblick geben, mit welchen Themen und Aufgabenstellungen sich Studierende dieses Studiengangs befassen.

Als Bachelor of Engineering 3D-Druck & Funktionale Oberflächen kann man sofort im Beruf durchstarten und sich ganz nach persönlichen Interessen sein zukünftiges Tätigkeitsfeld aussuchen. Die Anwendungsfelder zwei- und dreidimensionaler Druckverfahren sind gekennzeichnet von integrierten, produkt- und materialvariablen Fertigungstechnologien, hohem Automatisierungsgrad und vernetzten Produktionsprozessen. Aktuelle Stellenausschreibungen beinhalten verschiedene Aufgaben und Kompetenzprofile. Gesucht werden zum Beispiel:

Aufgaben: Verantwortlich für die Entwicklung und Optimierung von Produkten unter Einsatz additiver Fertigungstechnologien; Zusammenarbeit mit dem Design- und Produktionsteam, um Prototypen und Endprodukte effizient zu entwickeln

Fähigkeiten: Produktdesign und -optimierung; Materialkenntnisse in additiver Fertigung; CAD-Modellierung und 3D-Druck; Prototypenerstellung und Qualitätssicherung; Projektmanagement

Aufgaben: Durchführung von Forschungsprojekten zur Verbesserung und Weiterentwicklung additiver Fertigungsmethoden; Analyse und Implementierung neuer Materialien und Technologien zur Optimierung der Fertigungsprozesse

Fähigkeiten: Materialentwicklung und Versuchsdefinition; Versuchsplanung und Prototyping; Datenanalyse und Reporting; Überführung in industrielle Prozesse

Aufgaben: Leitung und Überwachung von Produktionsprozessen im Bereich des 2D- und 3D-Drucks; Sicherstellung einer reibungslosen Produktion und Weiterentwicklung von Prozessen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung

Fähigkeiten: Prozessoptimierung und -steuerung; Qualitätsmanagement und Fehleranalyse; Kenntnisse in Drucktechnologien und Materialwissenschaften; Wartungsoptimierung in Druckprozessen; Dokumentation und Berichterstellung

Beratung und Unterstützung bei der Implementierung und Nutzung von 2D- und 3D-Druckverfahren in verschiedenen Industriebereichen; Enge Zusammenarbeit mit Kunden, um maßgeschneiderte Drucklösungen anzubieten

Fähigkeiten: Kundenberatung und technische Unterstützung; Problemlösung und Fehlerbehebung im Druckprozess; Bedienung und Schulung für Drucksysteme; Projektkoordination und Zeitmanagement; Kenntnisse in verschiedenen Druckverfahren und -materialien

Bild 8 von 8

Bild 1 von 8

Bild 2 von 8

Bild 3 von 8

Bild 4 von 8

Bild 5 von 8

Bild 6 von 8

Bild 7 von 8

Die große Nachfrage an Experten und Expertinnen begründet sich mit der enormen Einsatzbreite von 3D-Druckverfahren und funktionalen Oberflächen in verschiedenen Branchen: lokal, national oder international.

Weitere Informationen zum Berufsbild finden sich unter: yourfirm.de/karriere-ratgeber/3d-druck-experte/

Alternativ zum direkten Berufseinstieg kann man ein Masterstudium aufnehmen, um sich für höhere Positionen in Industrie, Forschung oder Lehre weiterzuqualifizieren. An der HTWK Leipzig werden dafür die fachlich fortführenden Masterstudiengänge Maschinenbau und Druck- und Verpackungstechnik angeboten.

Produktionstechnik & Elektronik

Smart Materials & Bio Printing

Prototyping & Maschinenbau

Life Science & Medizin

Energie & Umwelt

Mobilität & Automotive

Medien & Informatik

Verpackung & Logistik

im eigenen Start-Up

Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife bzw. ein Hochschulzugang nach § 18 Abs. 3 - 7 SächsHSG.

Die überwiegende Mehrheit der Bachelorstudiengänge an der HTWK Leipzig ist zulassungsbeschränkt. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt direkt an der HTWK Leipzig (örtlicher Numerus Clausus) auf der Grundlage der zulassungsrechtlichen Vorschriften. Die Studienplätze werden nach Abzug verschiedener Vorabquoten (z.B. Zweitstudienbewerberinnen und Zweitstudienbewerber) vergeben nach: der HZB-Note (Quote 20 %), der Wartezeit (Quote 20 %) und nach den Kriterien der hochschulinternen Auswahl (Quote 60 %).

Das detaillierte Zulassungsverfahren der HTWK ist hier beschrieben.

Die NC-Werte-Übersicht finden Sie unter Örtlicher Numerus clausus (NC).

Alle Bachelorstudiengänge starten im Wintersemester (Oktober). Für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre HZB bis zum 15.07. des Bewerbungsjahres erwerben, gilt die Bewerbungszeit vom 01.05. bis 15.07. Bewerbungen nach dem 15.07. des Bewerbungsjahres können nicht berücksichtigt werden (Ausschlussfrist). "Altabiturienten", d.h. alle, die ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife vor dem aktuellen Jahr erworben haben, bewerben sich bitte wenn möglich bis zum 31.05. Sie erleichtern uns damit die fristgerechte Bearbeitung aller - auch Ihrer - Bewerbungen.

Ausnahmen:

Bei Erfüllung gewisser fachspezifischer Vorkenntnisse, wie z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Teilnahme an fachspezifischen Leistungskursen, kann eine Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) erreicht werden. Die verbesserte Durchschnittsnote (Eignungsnote) darf rechnerisch den Wert 1,0 nicht unterschreiten.

Alle Informationen zu den aktuell gültigen Bonuskriterien für Bachelorstudiengänge.

Dies entspricht der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB).

Folgende Qualifikationen werden als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt: allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife (Anerkennung in Sachsen vorausgesetzt) und fachgebundene Hochschulreife (für die entsprechende Fachrichtung). Die Bewerbung für ein Studium ohne Abitur ist unter bestimmten Voraussetzungen (§18 SächsHSG) möglich. Ergänzende Informationen finden sich beim Dezernat Studienangelegenheiten und in der Studienberatung.

Reicht die Zahl der Studienplätze nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber, entstehen im Ergebnis der Auswahlverfahren Zulassungsgrenzen (Numerus Clausus). Diese Grenzränge ergeben sich für jeden Studiengang nach Abschluss des Auswahlverfahrens jährlich neu. Hier finden Sie eine Übersicht der NC-Werte je Studiengang aus den letzten Jahren.

Die Wartezeit entspricht der Anzahl der Halbjahre (Wartesemester) nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) abzüglich bereits absolvierter Studiensemester an deutschen Hochschulen. Eine über acht Jahre hinausgehende Wartezeit bleibt unberücksichtigt.