Regelungen zu diesem Studiengang finden Sie in der Studien- und Prüfungsordnung.

Die kompletten Modulbeschreibungen des Studiengangs finden Sie im Modulux.

Die nachfolgende Moduldarstellung bietet nur einen ersten Überblick.

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Civil Engineering (B.Eng.)

6 Semester / 180 ECTS Punkte

deutsch

Bewerbung: 1. Mai - 15. Juli

Örtlicher Numerus clausus (NC), Vorpraktikum empfohlen

auch als kooperativer Studiengang angeboten

Bauingenieurwesen – ein Berufsfeld mit Perspektive: PLANEN, KONSTRUIEREN, BAUEN, ÜBERWACHEN. Bauingenieurinnen und Bauingenieure gestalten mit ihrem Fachwissen und ihrer Kreativität die Lebensbereiche des 21. Jahrhunderts, verantwortungs- und umweltbewusst.

Im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen werden den Studierenden die fachlichen Grundlagen vermittelt, um Bauwerke wie z. B. Wohn- und Geschäftshäuser, Straßen, Brücken, Fabrikgebäude, Dämme, Wasser- und Abwasseranlagen planen, berechnen und bauen zu können. Die Studierenden lernen die komplexen Abläufe auf Baustellen zu organisieren, sie führen Bauvorhaben wirtschaftlich erfolgreich durch und können Bauleistungen überprüfen und abrechnen. Sie lernen mit allen am Bauvorhaben beteiligten Personen zu kommunizieren und ihre technischen Lösungen zu vermitteln. Sie können in Umweltprojekten arbeiten und sind allgemein in der Lage, ihre Tätigkeit umweltgerecht und mit sozialem Bewusstsein auszuführen.

Die praxisorientierte Lehre und breit angelegte Ausbildung erfolgt auf wissenschaftlicher Grundlage mit modernsten digitalen Arbeitsmethoden. Die Inhalte der Lehrveranstaltungen werden ständig an die Anforderungen der Baupraxis und an neue wissenschaftliche wie gesellschaftliche Erkenntnisse angepasst.

Der Bachelorabschluss als Bauingenieur oder Bauingenieurin ist der Start ins Berufsleben und die Grundlage für den weiterführenden Masterstudiengang Bauingenieurwesen.

Zu Beginn des Studiums werden vor allem mathematisches und naturwissenschaftliches Wissen sowie baufachliche Grundlagen vermittelt. Das weiterführende Studium enthält ab dem 3. Semester alle wesentlichen Fach- und Arbeitsgebiete des Bauingenieurwesens. Im 6. Semester belegen die Studierenden Wahlpflichtmodule, die eine individuelle Spezialisierung ermöglichen, Sie absolvieren das Praxisprojekt und bearbeiten Ihre Bachelorarbeit (in der Regel in Zusammenarbeit mit einem Praxisunternehmen).

Regelungen zu diesem Studiengang finden Sie in der Studien- und Prüfungsordnung.

Die kompletten Modulbeschreibungen des Studiengangs finden Sie im Modulux.

Die nachfolgende Moduldarstellung bietet nur einen ersten Überblick.

Für einen erfolgreichen Studieneinstieg sollten Sie den Stoff der gymnasialen Grundkurse Mathematik, Physik und/oder Chemie sicher beherrschen.

Ist das nicht so? Dann erleichtern Sie sich Ihren Studienstart: Frischen Sie Ihre Kenntnisse auf oder schließen Sie Wissenslücken. Nutzen Sie unsere kostenfreien Vorkurse unmittelbar vor Studienbeginn.

In der Einführungswoche vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn begrüßt Sie die HTWK Leipzig mit einem abwechslungsreichen Programm. Machen Sie sich mit dem Studienleben vertraut: Lernen Sie Ihre Hochschule, Ihre Lehrenden und Ihre Mitstudierenden kennen.

Die exzellente Qualität von Studium und Lehre ist durch die Akkreditierung nach den Regeln des Akkreditierungsrates garantiert. Im Folgenden finden Sie die Akkreditierungsurkunden für die einzelnen Zeiträume:

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2027 ASIIN

Akkreditierungsurkunde bis 09.04.2021 ASIIN

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2020 Akkreditierungsrat

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2020 ASIIN

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2020 EUR-ACE

Akkreditierungsurkunde bis 24.07.2015 Akkreditierungsrat

Akkreditierungsurkunde bis 24.07.2015 ASIIN

Akkreditierungsurkunde bis 24.07.2015 EUR-ACE

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2014 Akkreditierungsrat

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2014 ASIIN

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2014 EUR-ACE

Akkreditierungsurkunde bis 30.09.2013 ASIIN

Inhaltlich schließt das Modul Technische Mechanik II direkt an das gleichnamige Modul des 1. Semesters an. Die Mechanik der starren Körper beschreibt Bewegungen mit den hervorrufenden Kräften unter Voraussetzung, dass Form und Masse der Körper sich nicht ändern. In der Vorlesung werden theoretische Berechnungsverfahren von der dozierenden Person in einem Vortrag hergeleitet und erläutert, meist auch von Beispielen begleitet.

Weitere Themenbereiche der Vorlesung sind:

Das Modul Festigkeitslehre beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Krafteinflüssen, Druck- und Temperaturveränderungen auf die innere Struktur von Werkstoffen. Als Abgrenzung zur Technischen Mechanik werden die Körper als deformierbar angesehen, wodurch Spannungen und Verformungen hervorgerufen werden.

Themenbeispiele der Vorlesung sind:

In den wöchentlichen Praktika werden die Studierenden in kleinen Gruppen von ca. 12 Studierenden durch Lehrkräfte angeleitet, um die jeweiligen Baustoffeigenschaften durch verschiedene Prüfverfahren und Messmethoden zu ermitteln. Die Vor- und Nachbereitung der Versuchsprotokolle gilt als Prüfungsvoraussetzung und sollte sorgfältig bearbeitet werden.

Versuchsbeispiele:

In der Vorlesung „Baustofflehre“ erfahren die Studierenden die Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften der Baustoffe, sodass sie im späteren Berufsalltag in der Lage sind, zielgerichtet geeignete Baustoffe für verschiedene Anforderungen auszuwählen. Die Themen Festigkeit, Verformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Schalldämmungseigenschaften beziehen sich direkt auf die Anwendung der Baustoffe in weiteren Fachmodulen des Studiums.

Themenbeispiele:

In insgesamt 5 Praktika in kleinen Gruppen erhalten die Studierenden eine Einführung in die Anwendung der verschiedenen im Bauwesen verwendeten Messgeräte und Messverfahren. Die gemessenen Werte werden protokolliert, kontrolliert und ausgewertet, sowie in Zeichnungen dargestellt.

Praktikabeispiele:

Im Seminar werden unter Anleitung die in der Vorlesung vermittelten theoretischen Grundlagen in verschiedenen Berechnungen angewandt. So werden beispielsweise Spannungszustände selbständig ermittelt. Aufgrund der Seminargestaltung besteht die Möglichkeit dem Seminarleitenden Fragen zu stellen oder die gegebenen Aufgaben in einer Gruppe zu lösen.

Berechnungsbeispiele:

In der Vorlesung Technische Mechanik werden Stabtragwerke, Stützlinien sowie Seiltragwerke und Reibung behandelt. Im Mittelpunkt steht die Herleitung und Erläuterung verschiedener Fragestellungen die an verschiedenen Beispielen demonstriert werden.

Durch die Vermittlung chemischer Grundlagen lernen die Studierenden chemische Grundkenntnisse auf baurelevante Vorgänge und Prozesse wie die Kalk- und die Zementerhärtung, Schädigungsprozesse an Baustoffen sowie Probleme des Bautenschutzes adäquat anzuwenden.

Themenbeispiele:

In den seminaristischen Lehrveranstaltungen der Mathematik werden die Studierenden durch Lehrkräfte beim selbstständigen Lösen von Seminaraufgaben unterstützt. Zur Lösung der Aufgaben werden statistische Methoden oder gewöhnliche Differentialgleichungen auf ingenieurtypische Aufgabenstellungen des Bauwesens angewendet. Seminarbeispiele:

Tutorien werden in verschiedenen Modulen zur Unterstützung und als Nachhilfe beim Lernen und Verstehen der Fachthemen angeboten. Sie sind fakultativ und werden von Studierenden der höheren Semester geleitet.

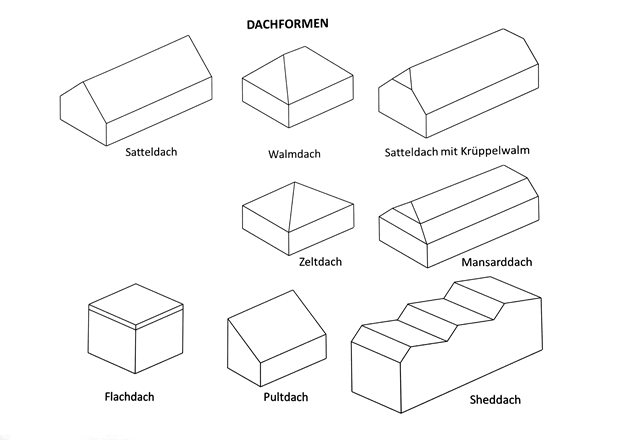

Die Vorlesung vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten zur technisch-konstruktiven Planung einfacher Bauvorhaben unter Beachtung der Funktion, Gestaltung, Ausführung, Wirtschaftlichkeit und Ökologie. Themenbeispiele:

General Topics:

Specific Subjects:

Grammar/ Technical

In den ersten beiden Semestern wird mit der Zeichensoftware AutoCAD bzw. ArchiCAD an einem konkreten Projekt gearbeitet. Ziel ist die vollständige Planung eines Einfamilienhauses durch die Studierenden. Von der Genehmigung- bis zur Ausführungsplanung wird der eigene Entwurf unter Berücksichtigung der baukonstruktiven Erfordernisse modelliert und im geforderten Maßstab als Zeichnung ausgegeben.

Themenbeispiele:

Im Seminar werden die Wechselbeziehungen zwischen Rohbau, Ausbau und Technischer Gebäudeausrüstung (TGA) anhand von zahlreichen Beispielen und Übungen betrachtet. Das ermöglicht eine intensive praktische Auseinandersetzung mit den in der Vorlesung vermittelten Grundkenntnissen.

Themenbeispiele:

Dieses Seminar baut auf den Inhalten des ersten Semesters auf. Die Studierenden entwerfen wärme-, feuchte- und schalltechnisch optimierte Bauteile unter Einbezug einfacher bauphysikalischer Aufgaben und dem Wissen um thermisch-hygrische sowie akustische Messverfahren.

Themenbeispiele:

Im Seminar erfolgt eine Einführung in die Thematik durch die Lehrkräfte. Im Anschluss werden zu dem jeweiligen Themenkomplex Aufgaben angeleitet, aber selbstständig gelöst.

Themenbeispiel:

Hier geht es zum aktuellen Lehrveranstaltungsplan. Wähle dazu zuerst den gewünschten Studiengang aus und dann eine beliebige Seminargruppe und anschließend "Alle Wochen".

Seit 1986 findet als Highlight der Zement- und Betonindustrie alle 2 Jahre die Deutsche Betonkanu-Regatta statt. Die Grundidee dieser Veranstaltung ist es, Studierende internationaler Ausbildungsstätten, Hochschulen und Universitäten rund um die Materie Beton in einen wissenschaftlichen, kreativen und sportlichen Wettbewerb zu stellen.

Jährlich findet der Brückenmodellwettbewerb statt, bei dem Studierende der baubezogenen Studiengänge an der HTWK Leipzig zum Bau von Brückenmodellen aufgefordert werden.

Toll, dass Sie sich für den Studiengang Bauingenieurwesen an der HTWK Leipzig interessieren! Hier gibt es die Möglichkeit kurze Beispielaufgaben zu typischen Inhalten auszuprobieren. Wichtig: Unsere Beispielaufgaben sind kein Leistungstest! Sie sollen vielmehr einen ersten Einblick geben, mit welchen Themen und Aufgabenstellungen sich Studierende dieses Studiengangs befassen.

Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen entwerfen, berechnen, realisieren, unterhalten und sanieren Bauwerke des Wohnungs-, Gesellschafts- und Industriebaus, des Tiefbaus, der Wasserversorgung, der Abfalltechnik, des Wasserbaus sowie des Straßen-, Eisenbahn-, Brücken- und Tunnelbaus. Absolventinnen und Absolventen finden ihren Arbeitsplatz in Ingenieur- und Architekturbüros, in Bauunternehmen, in der Bau- und Zulieferindustrie, in Immobilienunternehmen oder in Bauverwaltungen der öffentlichen Hand. Alternativ zum Berufseinstieg haben Studierende mit dem erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums die Möglichkeit, einen Master an der HTWK in Bauingenieurwesen (M.Sc.) oder General Management (M.A.) anzuschließen.

Ingenieur- und Architekturbüros

Bauunternehmen

Bau- und Zulieferindustrie

Immobilienunternehmen

Bauverwaltungen der öffentlichen Hand

Die überwiegende Mehrheit der Bachelorstudiengänge an der HTWK Leipzig ist zulassungsbeschränkt. Die Vergabe der Studienplätze erfolgt direkt an der HTWK Leipzig (örtlicher Numerus Clausus) auf der Grundlage der zulassungsrechtlichen Vorschriften. Die Studienplätze werden nach Abzug verschiedener Vorabquoten (z.B. Zweitstudienbewerberinnen und Zweitstudienbewerber) vergeben nach: der HZB-Note (Quote 20 %), der Wartezeit (Quote 20 %) und nach den Kriterien der hochschulinternen Auswahl (Quote 60 %).

Das detaillierte Zulassungsverfahren der HTWK ist hier beschrieben.

Die NC-Werte-Übersicht finden Sie unter Örtlicher Numerus clausus (NC).

Sofern eines der nachstehend aufgeführten Merkmale zutrifft, wird die Durchschnitts- bzw. Abschlussnote der HZB um den entsprechenden Bonus verbessert. Bei Erfüllung mehrerer Merkmale erfolgt eine Kumulierung der Boni.

Merkmal 1 - Bonus 0,5

Merkmal 2 - Bonus 0,2

Die hier aufgeführten Bonuskriterien gelten für die Bewerbung zum Wintersemester 2025/26. Rechtsgrundlage ist die aktuell geltende Auswahlordnung (Ordnung für das hochschulinterne Auswahlverfahren grundständiger Studiengänge), nachzulesen unter Rechtsgrundlagen.

Alle Bachelorstudiengänge starten im Wintersemester (Oktober). Für Bewerberinnen und Bewerber, die ihre HZB bis zum 15.07. des Bewerbungsjahres erwerben, gilt die Bewerbungszeit vom 01.05. bis 15.07. Bewerbungen nach dem 15.07. des Bewerbungsjahres können nicht berücksichtigt werden (Ausschlussfrist). "Altabiturienten", d.h. alle, die ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife vor dem aktuellen Jahr erworben haben, bewerben sich bitte wenn möglich bis zum 31.05. Sie erleichtern uns damit die fristgerechte Bearbeitung aller - auch Ihrer - Bewerbungen.

Ausnahmen:

Bei Erfüllung gewisser fachspezifischer Vorkenntnisse, wie z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Teilnahme an fachspezifischen Leistungskursen, kann eine Verbesserung der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) erreicht werden. Die verbesserte Durchschnittsnote (Eignungsnote) darf rechnerisch den Wert 1,0 nicht unterschreiten.

Alle Informationen zu den aktuell gültigen Bonuskriterien für Bachelorstudiengänge.

Dies entspricht der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB).

Folgende Qualifikationen werden als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt: allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife (Anerkennung in Sachsen vorausgesetzt) und fachgebundene Hochschulreife (für die entsprechende Fachrichtung). Die Bewerbung für ein Studium ohne Abitur ist unter bestimmten Voraussetzungen (§18 SächsHSG) möglich. Ergänzende Informationen finden sich beim Dezernat Studienangelegenheiten und in der Studienberatung.

Reicht die Zahl der Studienplätze nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber, entstehen im Ergebnis der Auswahlverfahren Zulassungsgrenzen (Numerus Clausus). Diese Grenzränge ergeben sich für jeden Studiengang nach Abschluss des Auswahlverfahrens jährlich neu. Hier finden Sie eine Übersicht der NC-Werte je Studiengang aus den letzten Jahren.

Die Wartezeit entspricht der Anzahl der Halbjahre (Wartesemester) nach Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) abzüglich bereits absolvierter Studiensemester an deutschen Hochschulen. Eine über acht Jahre hinausgehende Wartezeit bleibt unberücksichtigt.