Aktuelles aus der Forschung

„Wir freuen uns sehr, dass wir Gastgeber dieser bedeutenden Konferenz sein durften“, sagte Prof. Klaus Holschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau an der HTWK Leipzig. „Gerade angesichts der technischen und gesellschaftlichen Transformationen unserer Zeit ist der rechtliche Diskurs im Bauwesen essenziell.“

Eröffnung mit Weitblick: Perspektiven auf Kooperation, Forschung und Recht

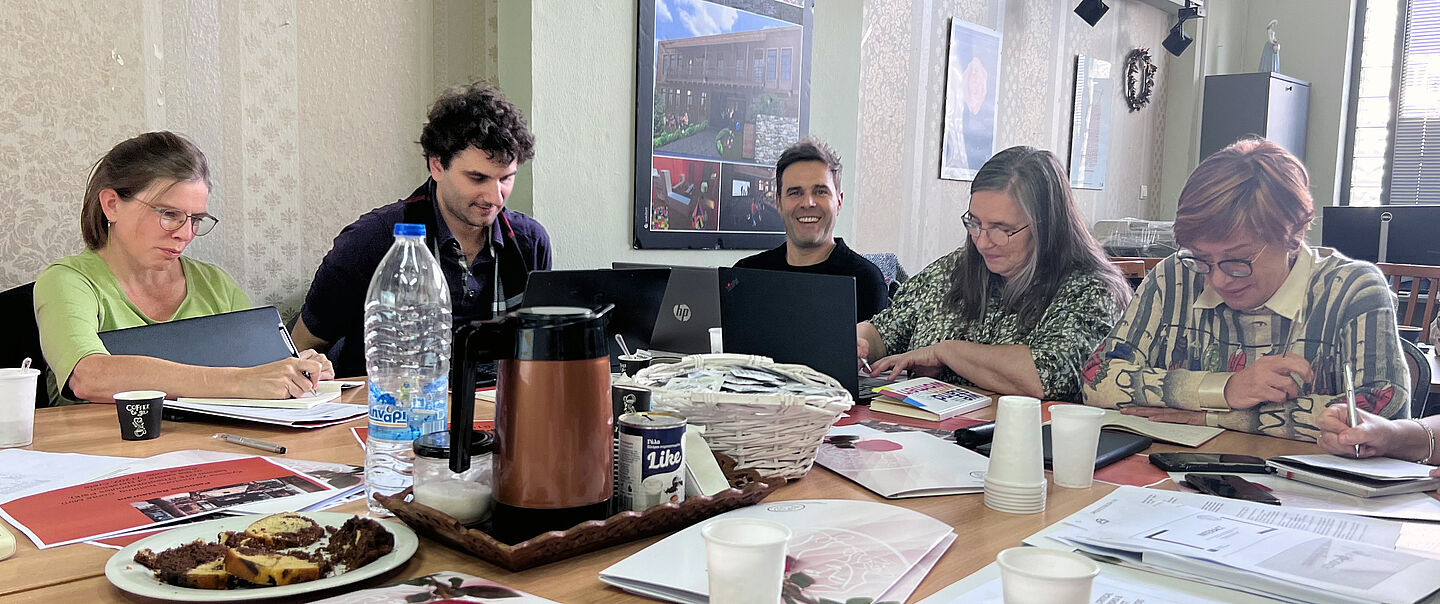

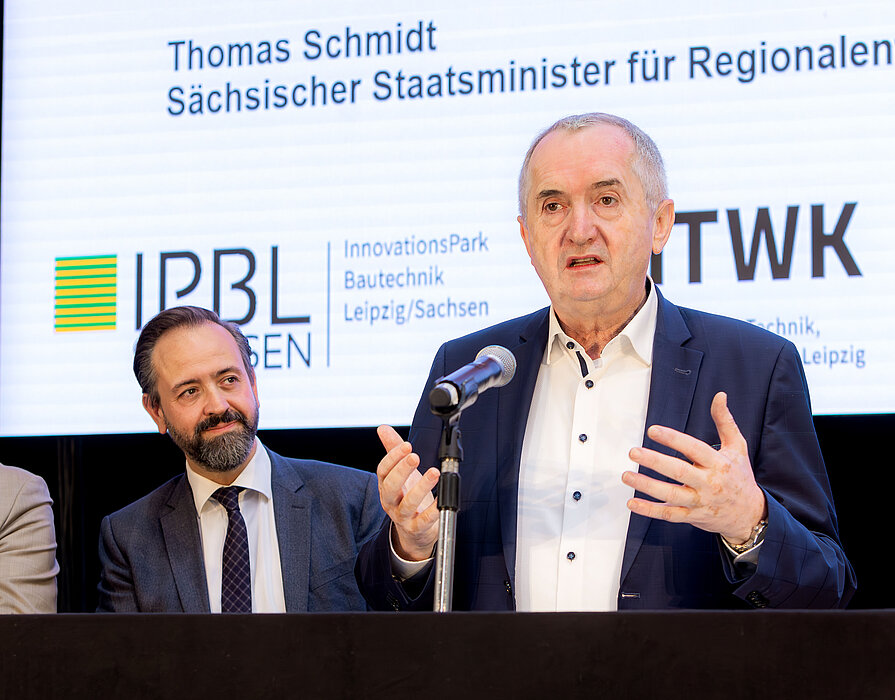

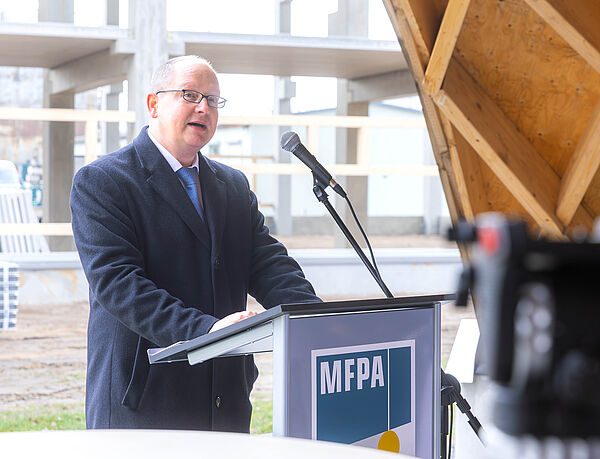

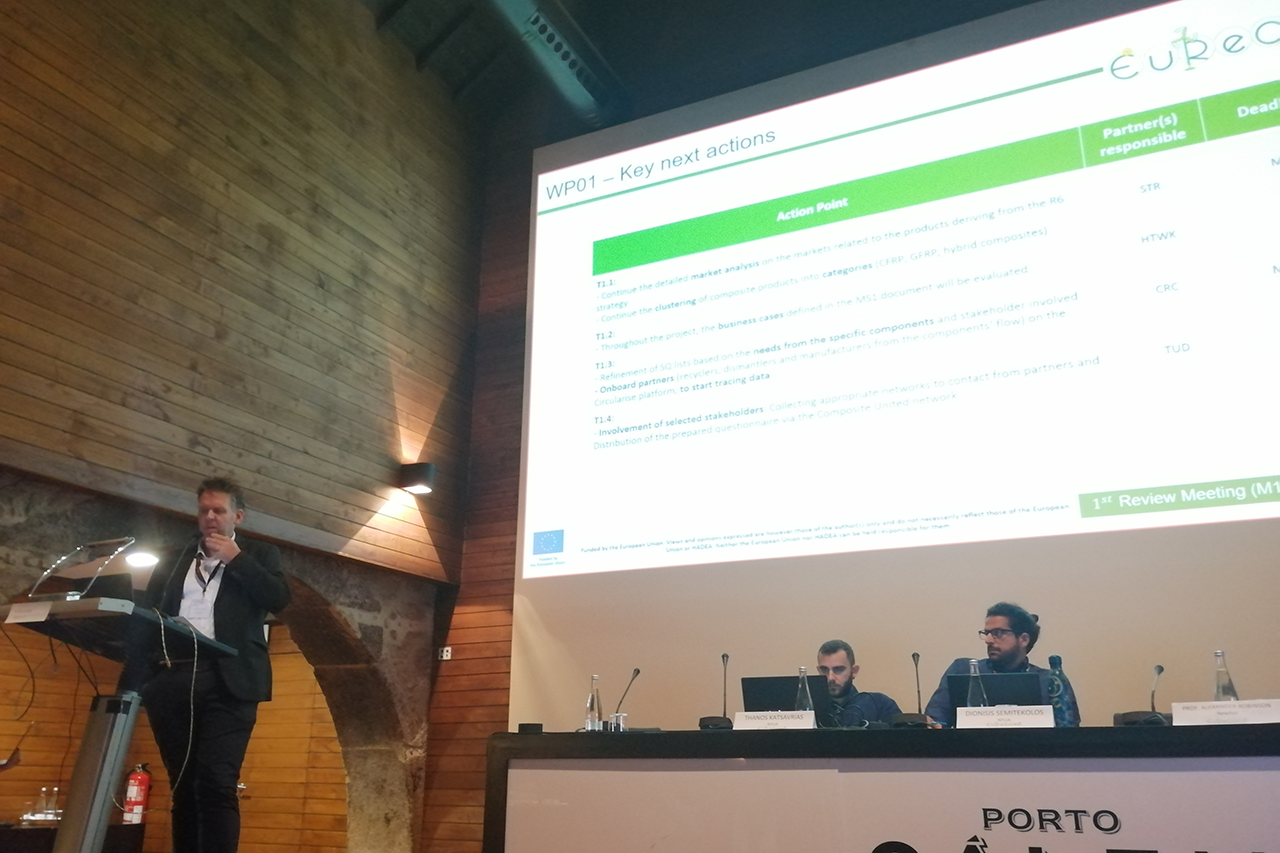

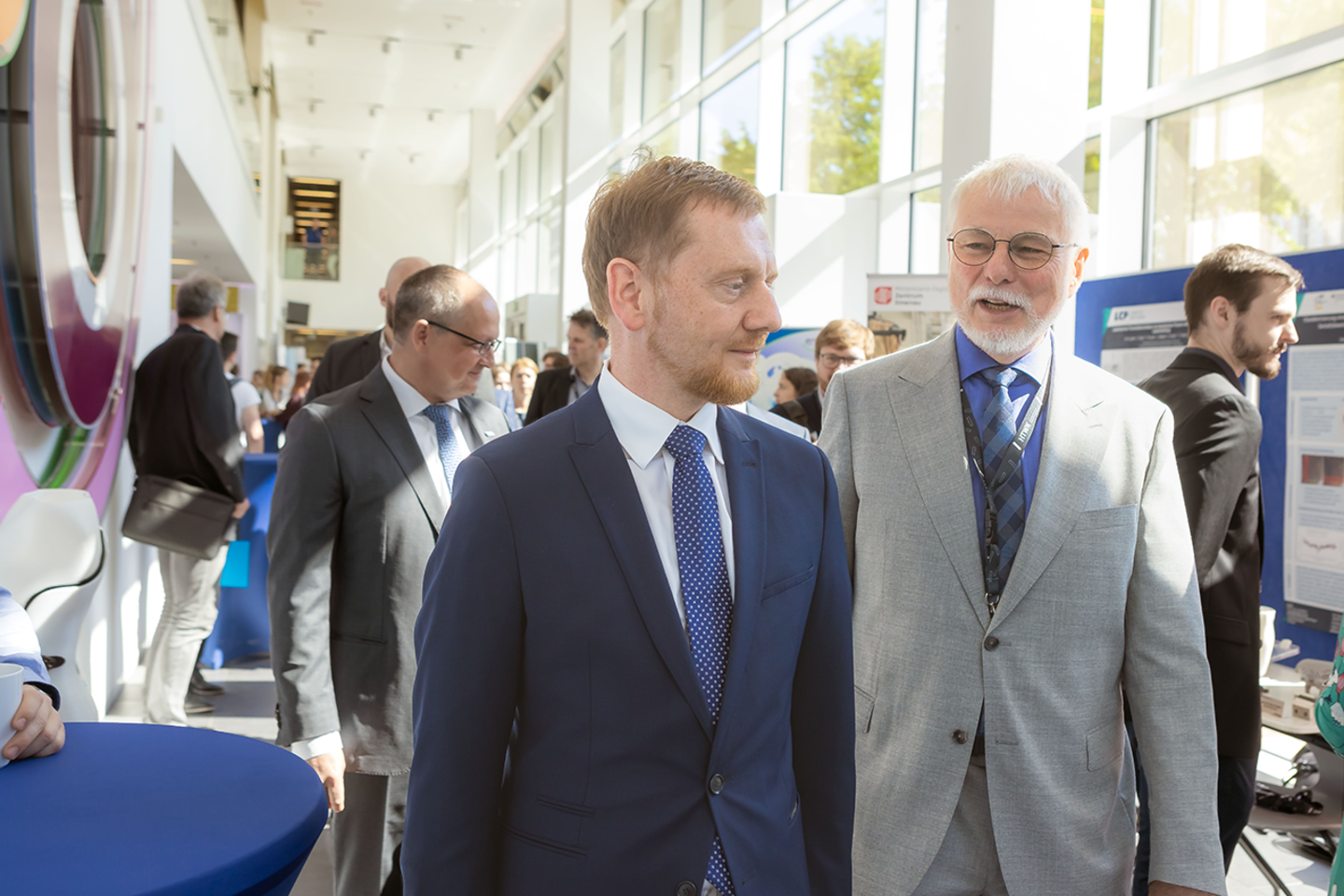

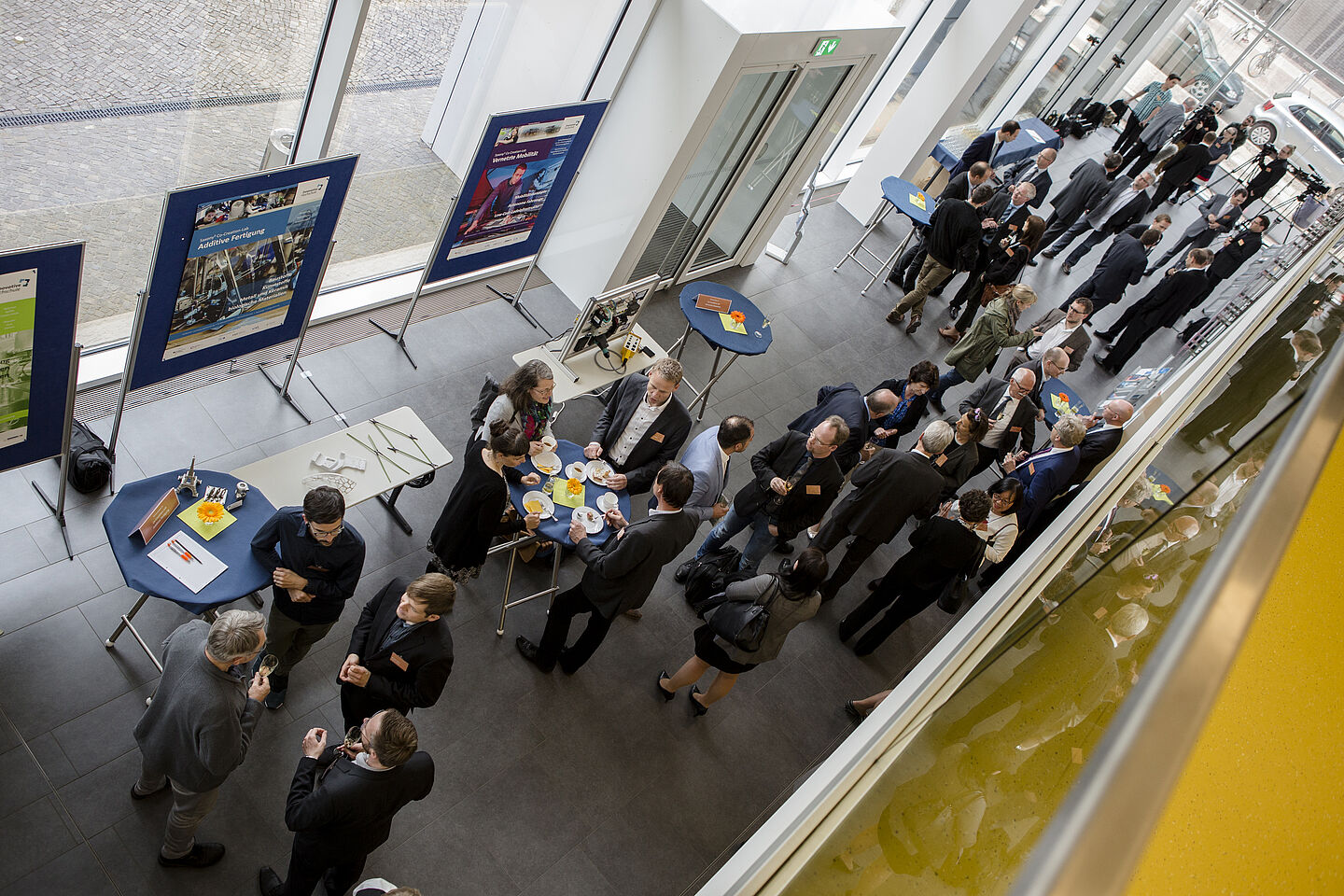

Die offizielle Eröffnung am 1. Juli in Leipzig wurde durch Grußworte aus Politik, Wissenschaft und Diplomatie eingerahmt. Prof. Klaus Holschemacher hob in seiner Rede die zentrale Rolle rechtlicher Fragestellungen für die Weiterentwicklung des Bauwesens hervor. Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, betonte die Bedeutung internationaler Kooperationen in Forschung und Entwicklung für den Freistaat Sachsen. Courtney Mazzone, Konsulin am US-Generalkonsulat Leipzig, verwies auf die enge und bewährte Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland – auch in Wissenschaft und Technik. Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig, hob die Forschungskompetenz der Fakultät Bauwesen und die strategische Relevanz der Konferenz für die Hochschule hervor. Der Editor-in-Chief des Journals Dr. Lance VanDemark sagte im Nachgang: „Der internationale Workshop in Leipzig war ein zum richtigen Zeitpunkt stattfindender Workshop, der Wissenschaftler, Praktiker und Rechtsexperten zusammenbrachte, um das Verständnis von Streitigkeiten und deren Beilegung voranzubringen. Die vielfältigen Hintergründe und Wissensgebiete der Teilnehmenden trugen dazu bei, das Verständnis für Streitigkeiten zu vertiefen und das Risiko von Auseinandersetzungen in Zeiten der Globalisierung zu verringern.“

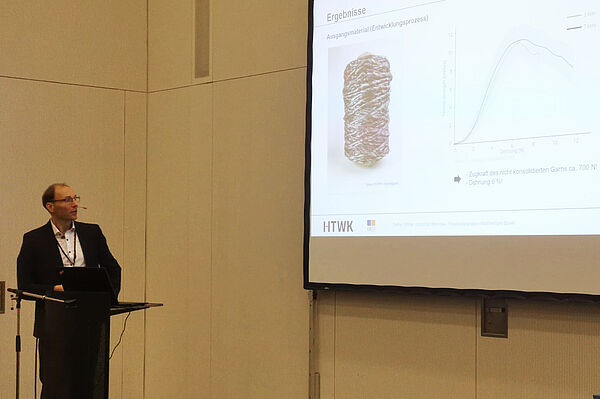

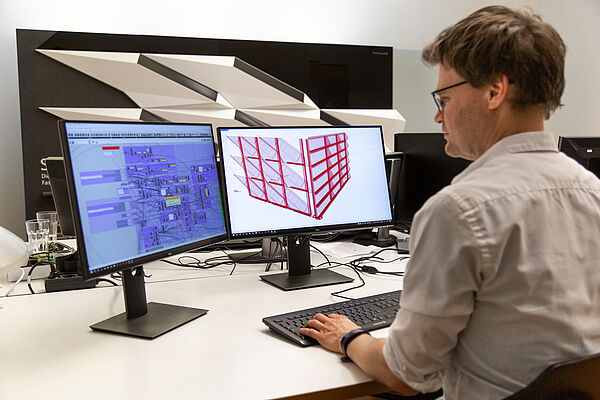

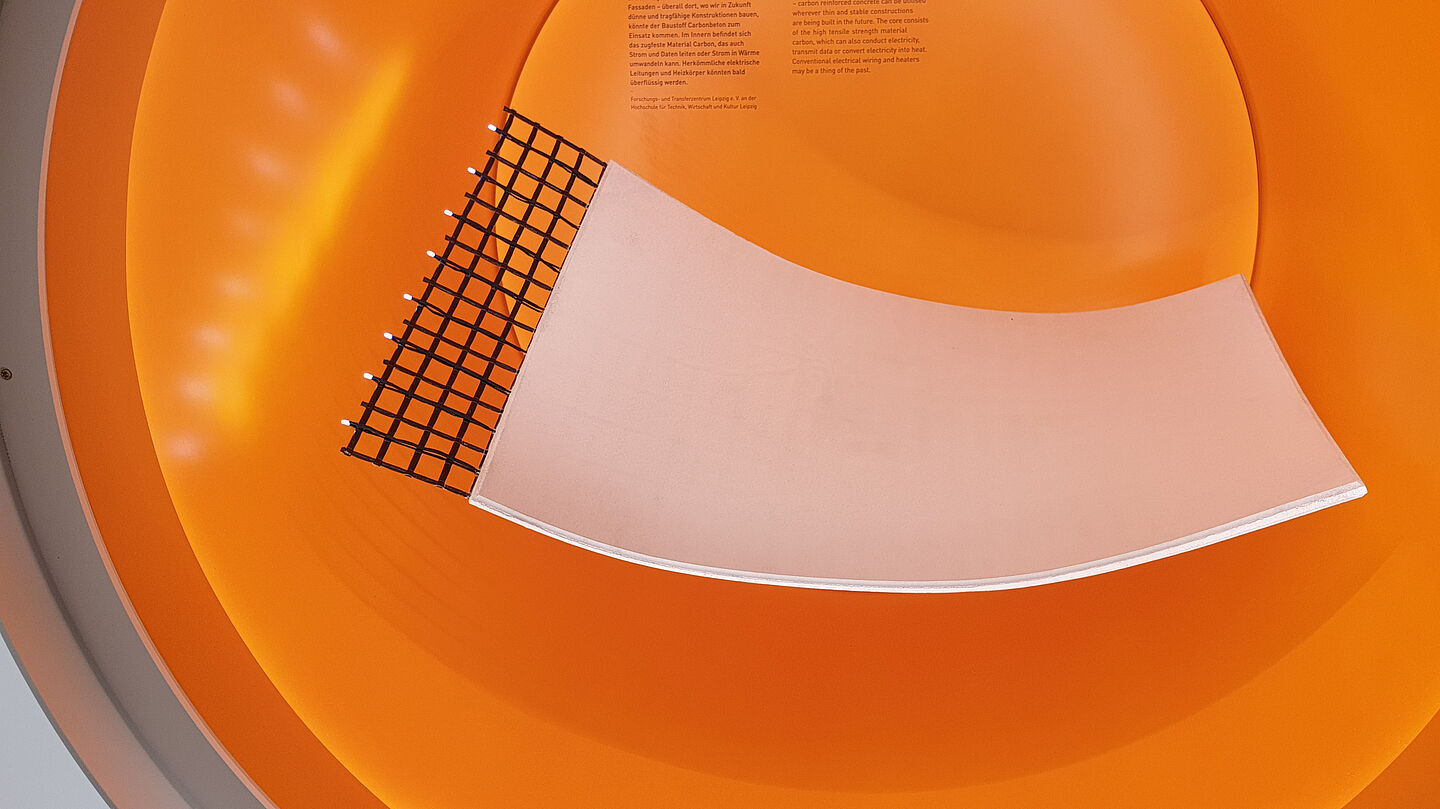

Zur thematischen Vertiefung folgten zwei Keynotes: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite) sprach über regulatorische Herausforderungen beim Einsatz von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) gab Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen und Normen bei BIM-Projekten.

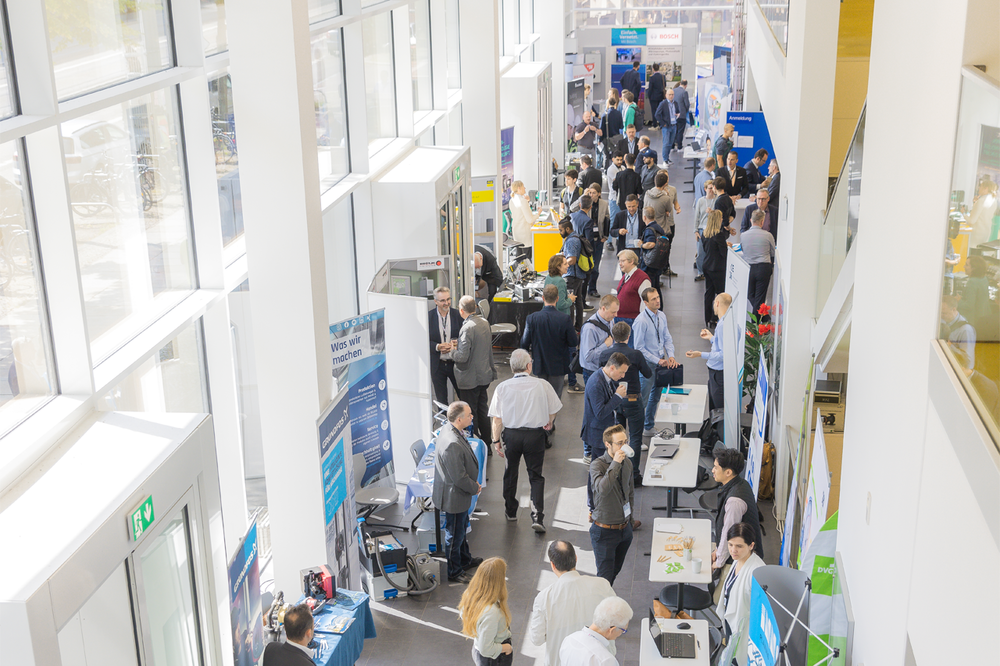

Fachlich fundiert und international vernetzt

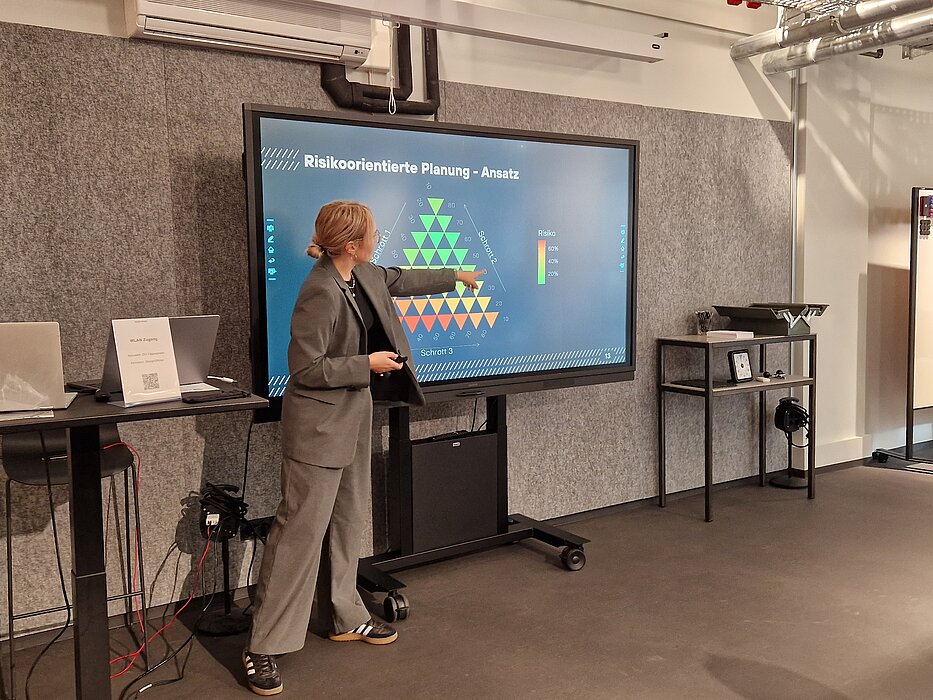

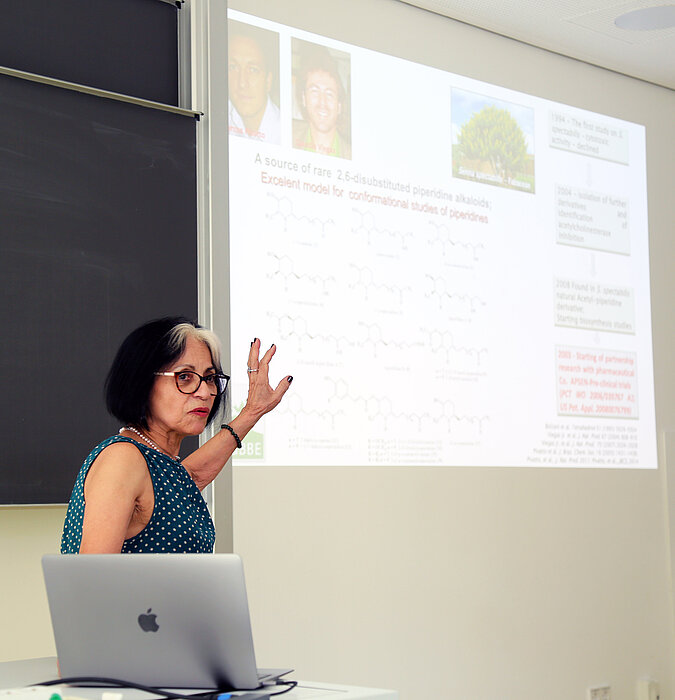

Insgesamt wurden 57 Fachvorträge gehalten – zu Themen wie Schadensersatz, Vertragsgestaltung, Streitbeilegung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Besonders gefragt waren die neuen Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement. Die Vortragenden lieferten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die in einer LADR-Sonderausgabe veröffentlicht werden – ein wichtiges Instrument für den internationalen Wissenstransfer.

Die lebhaften Diskussionen im Anschluss an viele Vorträge zeigten, wie groß das Interesse an Austausch und Kooperation ist – über Disziplin- und Ländergrenzen hinweg.

Leipzig kennenlernen

Bereits zur Welcome Reception am Vorabend der Konferenz trafen sich die Teilnehmenden in der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte, einem Sponsor der Veranstaltung. Bei Fingerfood und kühlen Getränken genossen sie den Blick über das alte Rathaus, und knüpften erste Kontakte in entspannter Atmosphäre.

Auch das festliche Konferenz-Dinner bot Gelegenheit zum Austausch über Forschungsthemen hinaus. Den Abschluss bildete ein Stadtrundgang durch Leipzig mit Besuch des traditionsreichen Auerbachs Keller, in dem schon Goethes Faust zu Tisch saß.

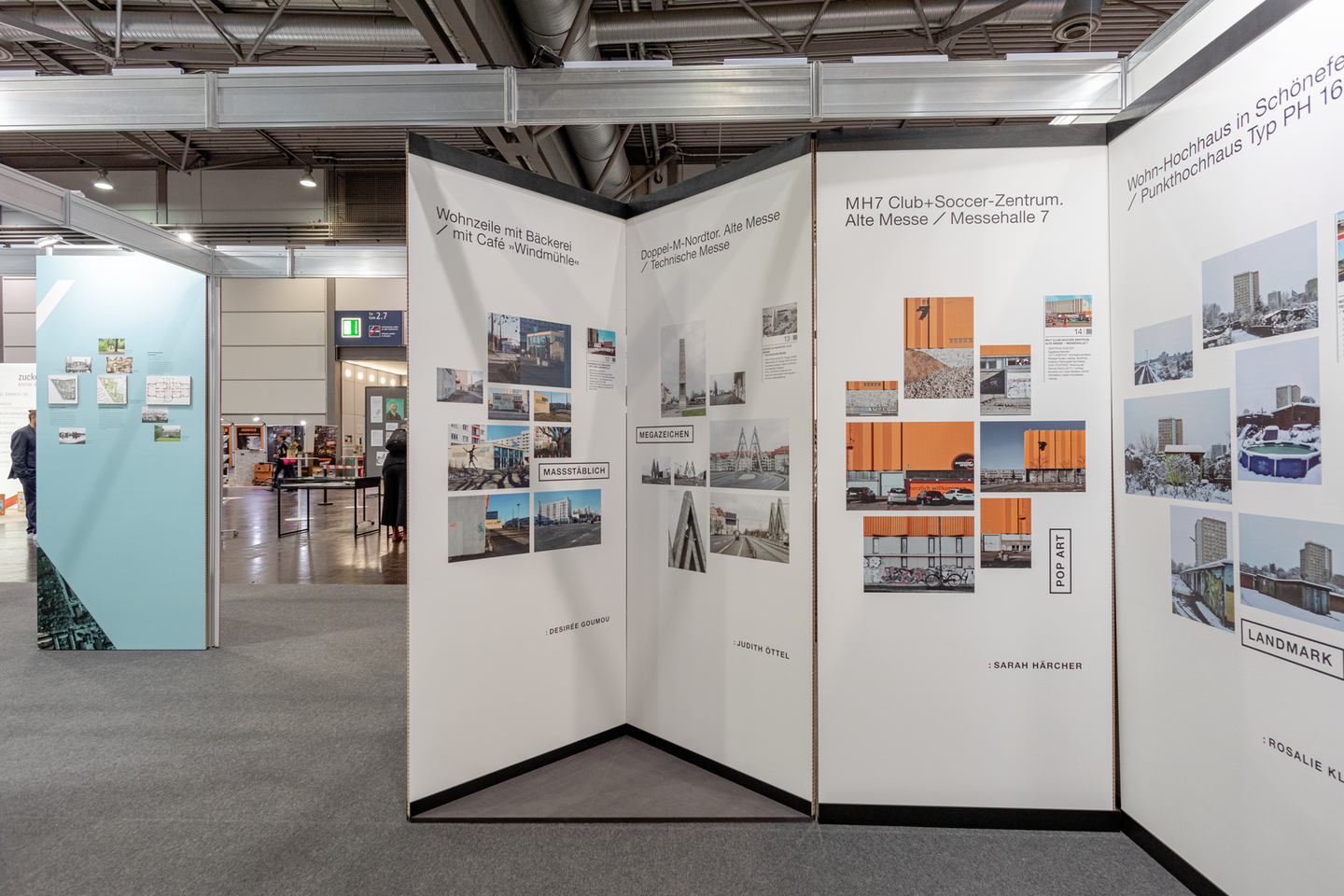

Bildimpressionen

„Wir freuen uns sehr, dass wir Gastgeber dieser bedeutenden Konferenz sein durften“, sagte Prof. Klaus Holschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau an der HTWK Leipzig. „Gerade angesichts der technischen und gesellschaftlichen Transformationen unserer Zeit ist der rechtliche Diskurs im Bauwesen essenziell.“

Eröffnung mit Weitblick: Perspektiven auf Kooperation, Forschung und Recht

Die offizielle Eröffnung am 1. Juli in Leipzig wurde durch Grußworte aus Politik, Wissenschaft und Diplomatie eingerahmt. Prof. Klaus Holschemacher hob in seiner Rede die zentrale Rolle rechtlicher Fragestellungen für die Weiterentwicklung des Bauwesens hervor. Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, betonte die Bedeutung internationaler Kooperationen in Forschung und Entwicklung für den Freistaat Sachsen. Courtney Mazzone, Konsulin am US-Generalkonsulat Leipzig, verwies auf die enge und bewährte Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland – auch in Wissenschaft und Technik. Prof. Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit der HTWK Leipzig, hob die Forschungskompetenz der Fakultät Bauwesen und die strategische Relevanz der Konferenz für die Hochschule hervor. Der Editor-in-Chief des Journals Dr. Lance VanDemark sagte im Nachgang: „Der internationale Workshop in Leipzig war ein zum richtigen Zeitpunkt stattfindender Workshop, der Wissenschaftler, Praktiker und Rechtsexperten zusammenbrachte, um das Verständnis von Streitigkeiten und deren Beilegung voranzubringen. Die vielfältigen Hintergründe und Wissensgebiete der Teilnehmenden trugen dazu bei, das Verständnis für Streitigkeiten zu vertiefen und das Risiko von Auseinandersetzungen in Zeiten der Globalisierung zu verringern.“

Zur thematischen Vertiefung folgten zwei Keynotes: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite) sprach über regulatorische Herausforderungen beim Einsatz von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) gab Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen und Normen bei BIM-Projekten.

Fachlich fundiert und international vernetzt

Insgesamt wurden 57 Fachvorträge gehalten – zu Themen wie Schadensersatz, Vertragsgestaltung, Streitbeilegung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Besonders gefragt waren die neuen Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement. Die Vortragenden lieferten aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die in einer LADR-Sonderausgabe veröffentlicht werden – ein wichtiges Instrument für den internationalen Wissenstransfer.

Die lebhaften Diskussionen im Anschluss an viele Vorträge zeigten, wie groß das Interesse an Austausch und Kooperation ist – über Disziplin- und Ländergrenzen hinweg.

Leipzig kennenlernen

Bereits zur Welcome Reception am Vorabend der Konferenz trafen sich die Teilnehmenden in der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte, einem Sponsor der Veranstaltung. Bei Fingerfood und kühlen Getränken genossen sie den Blick über das alte Rathaus, und knüpften erste Kontakte in entspannter Atmosphäre.

Auch das festliche Konferenz-Dinner bot Gelegenheit zum Austausch über Forschungsthemen hinaus. Den Abschluss bildete ein Stadtrundgang durch Leipzig mit Besuch des traditionsreichen Auerbachs Keller, in dem schon Goethes Faust zu Tisch saß.

Bildimpressionen

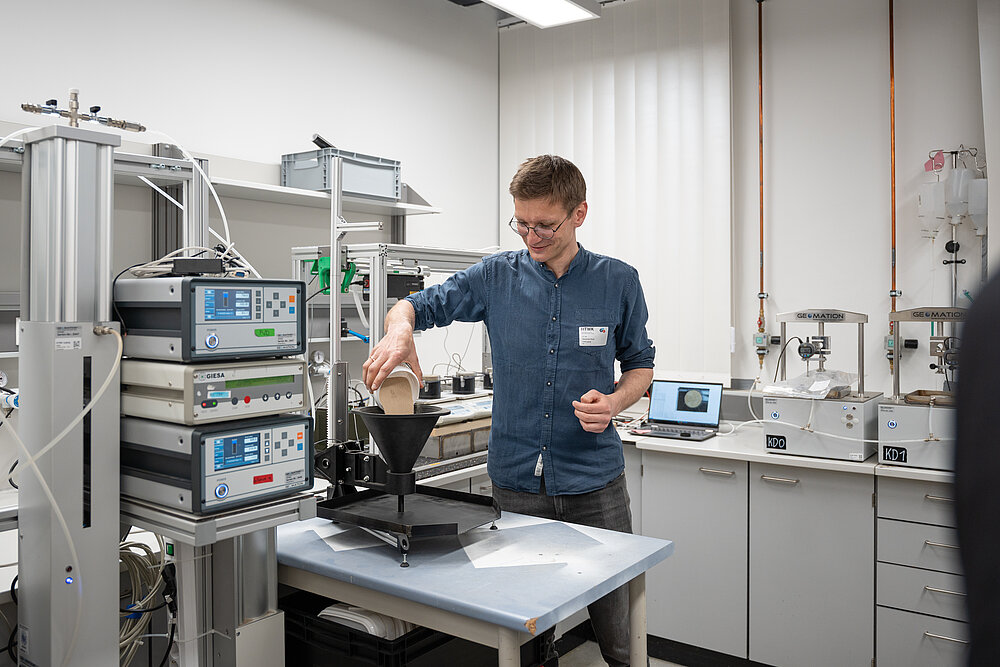

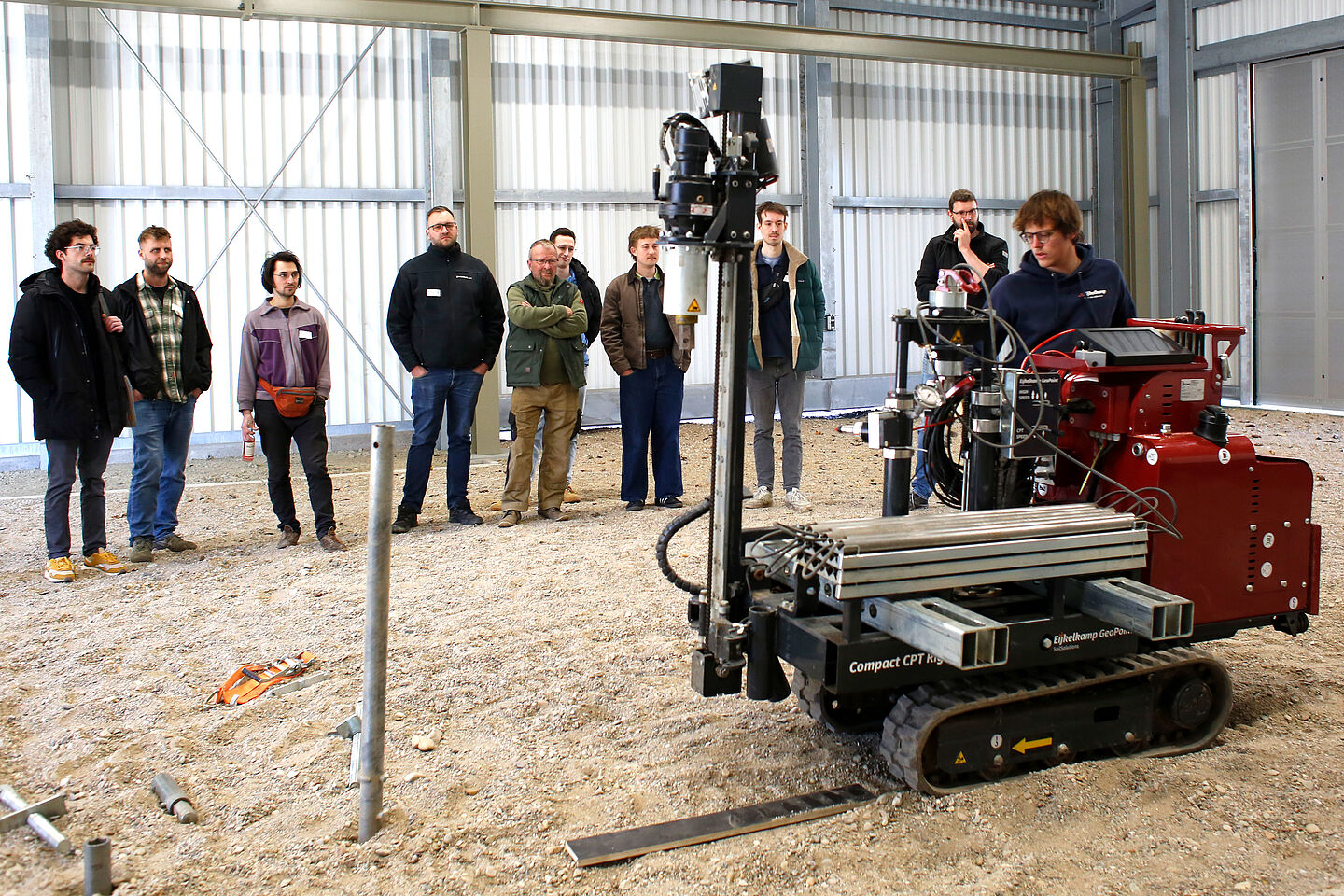

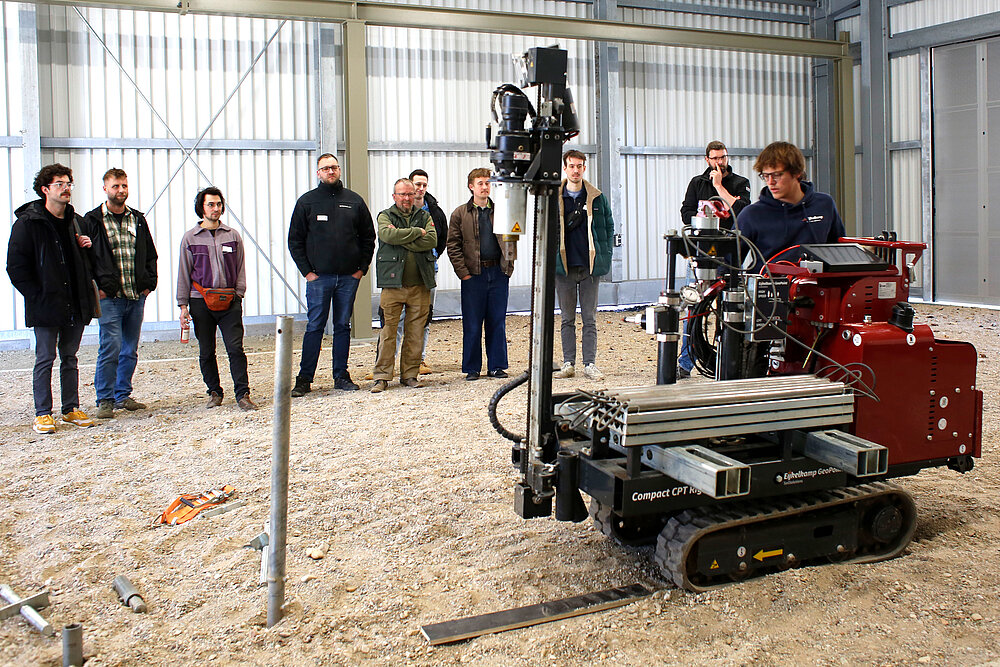

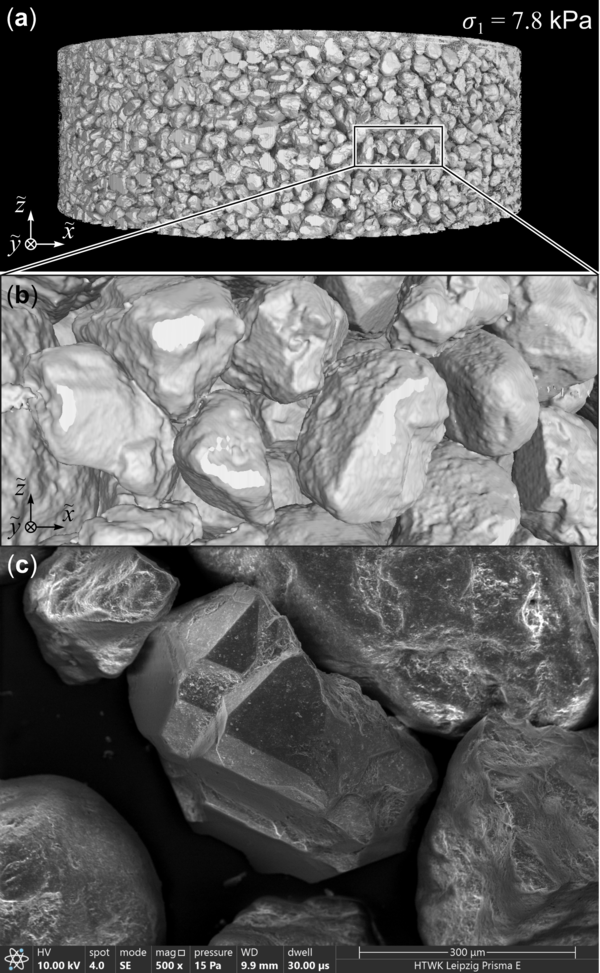

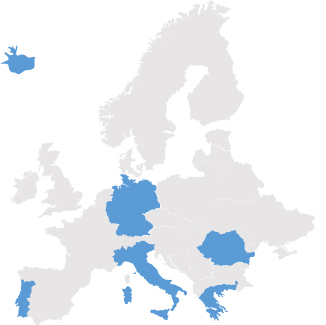

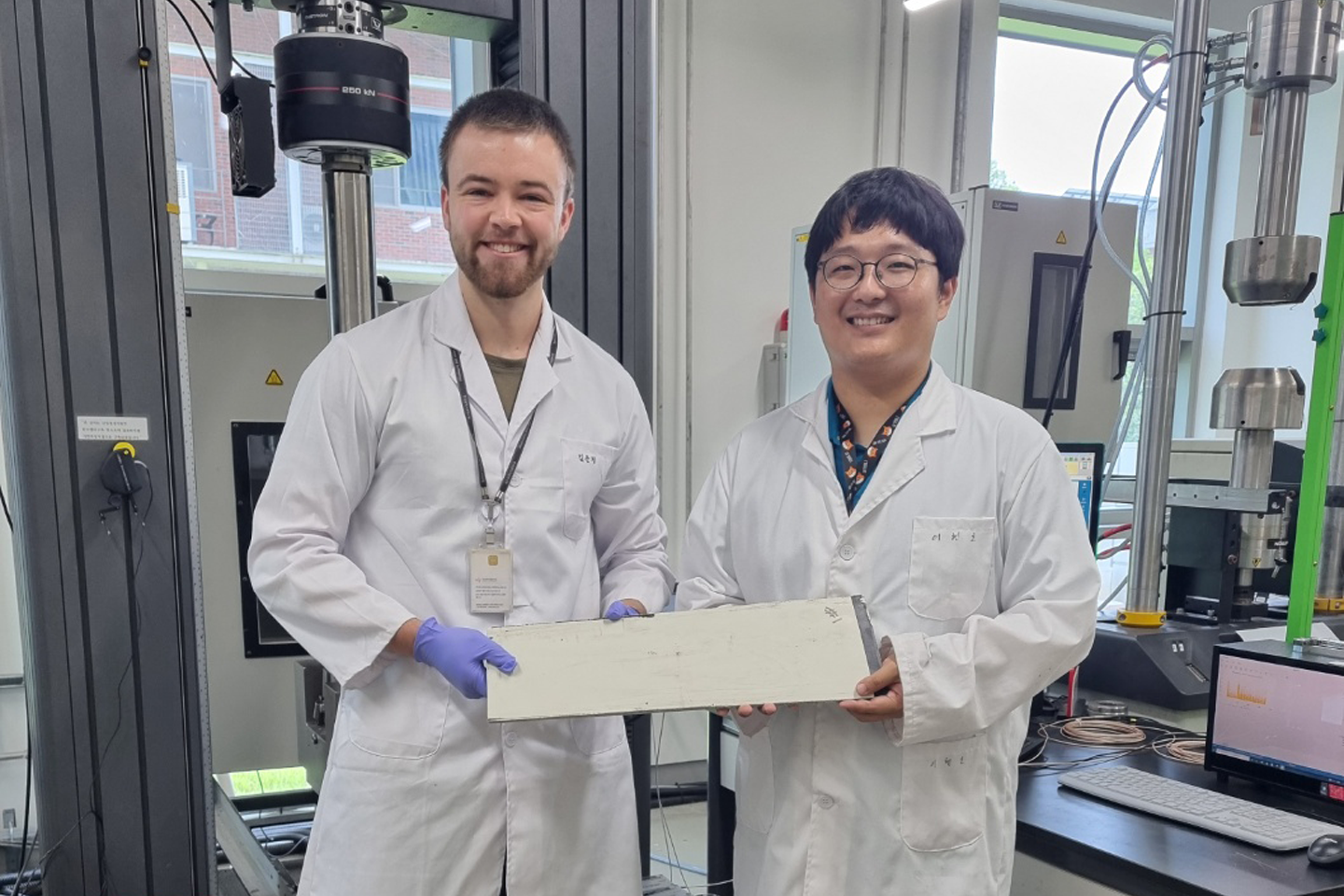

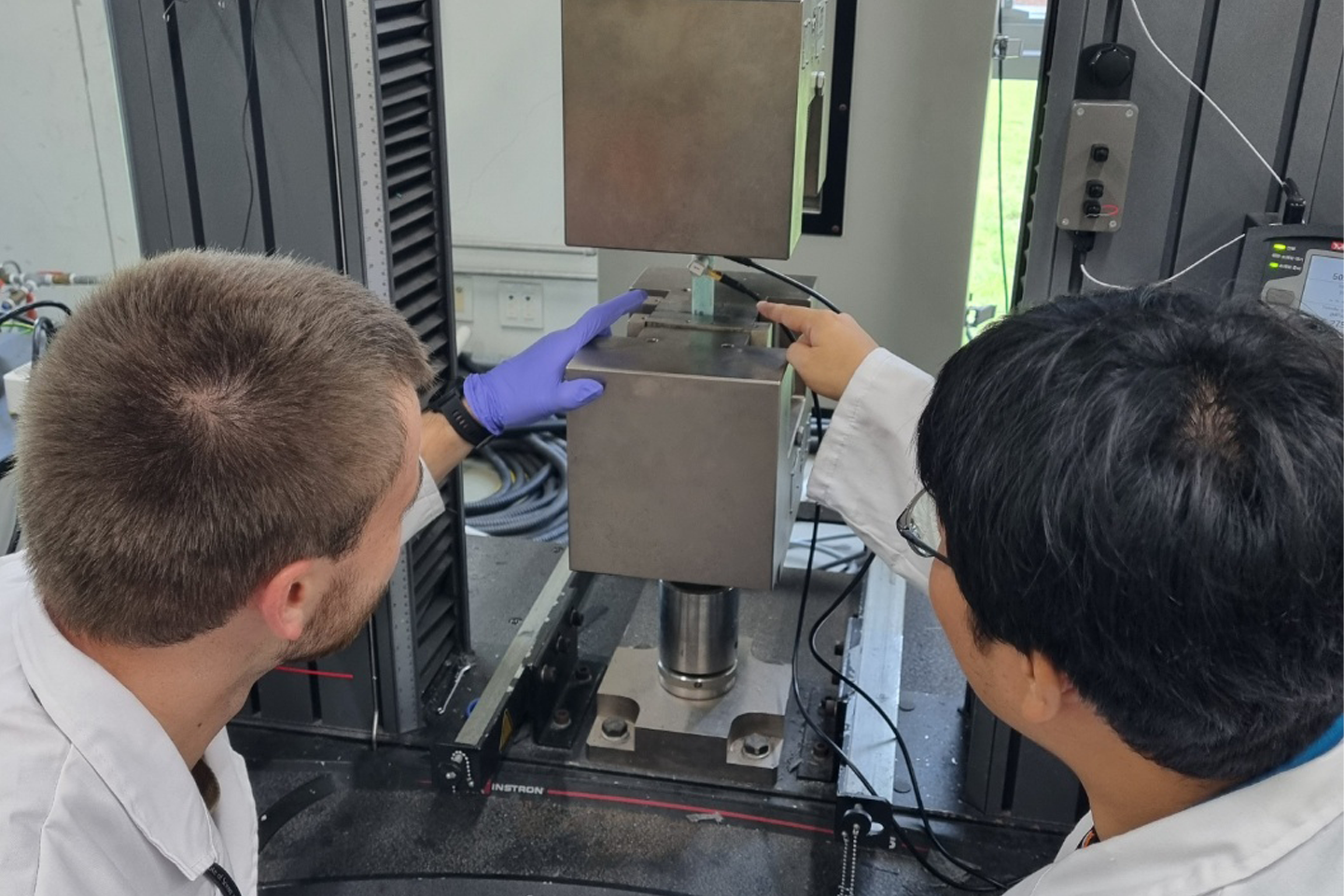

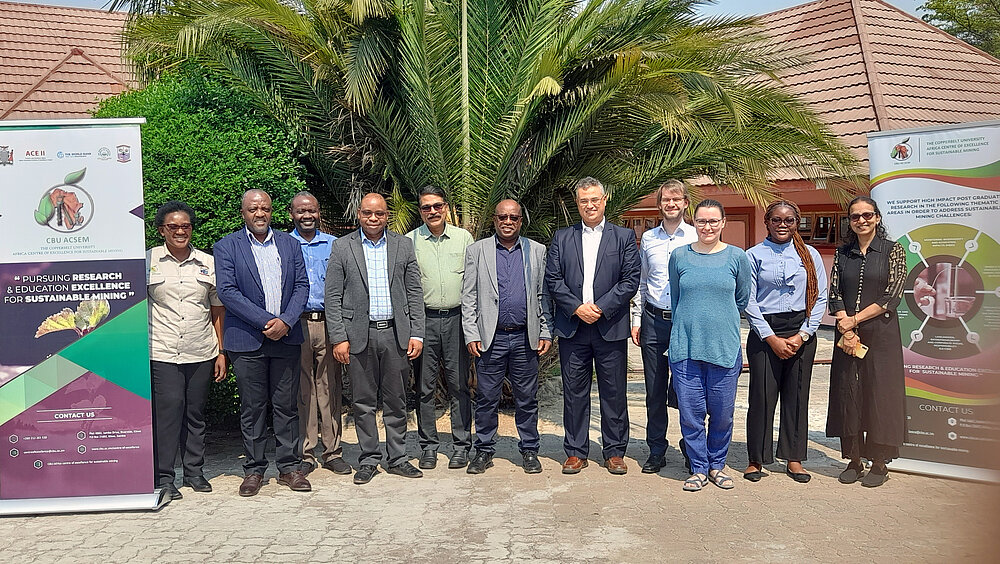

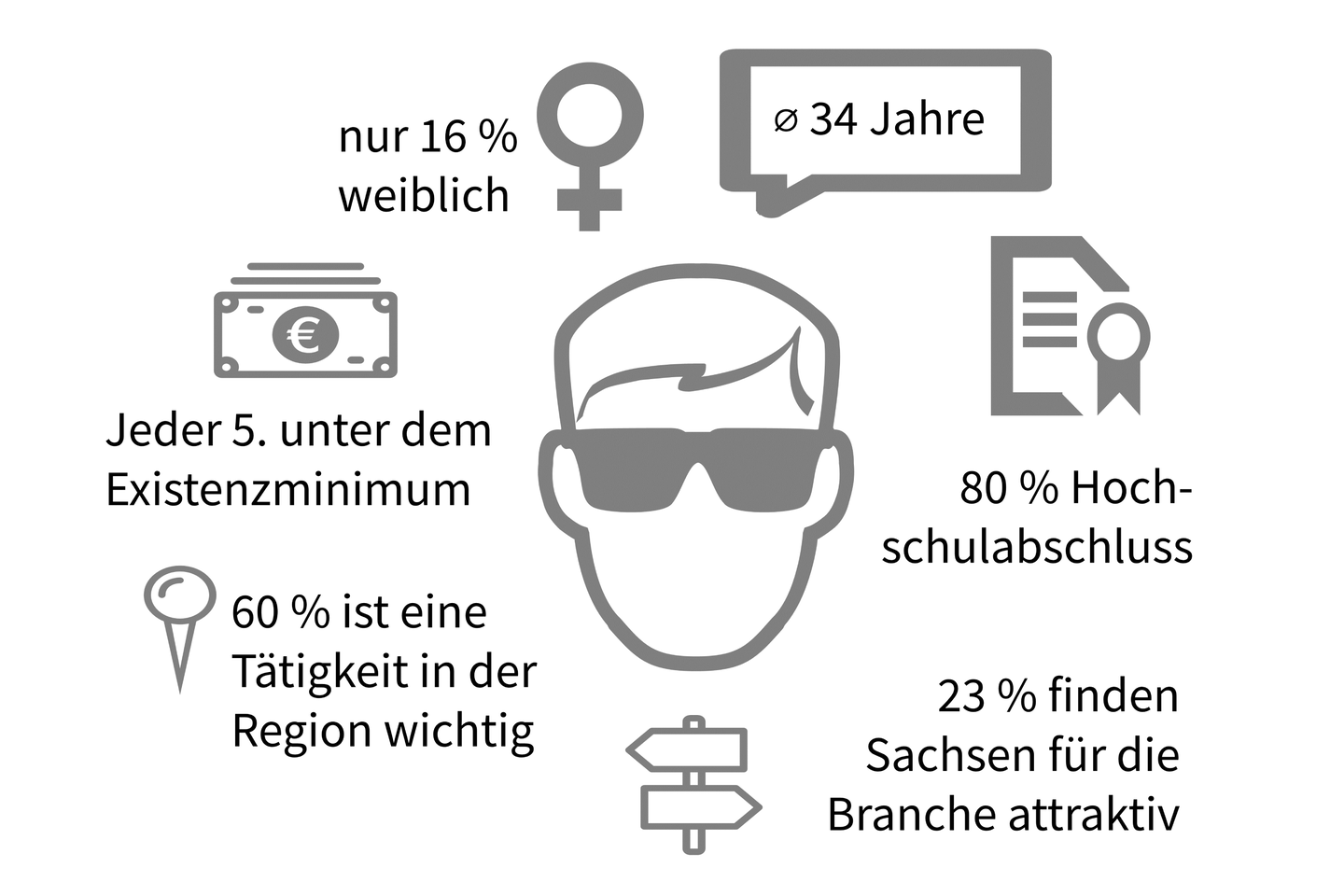

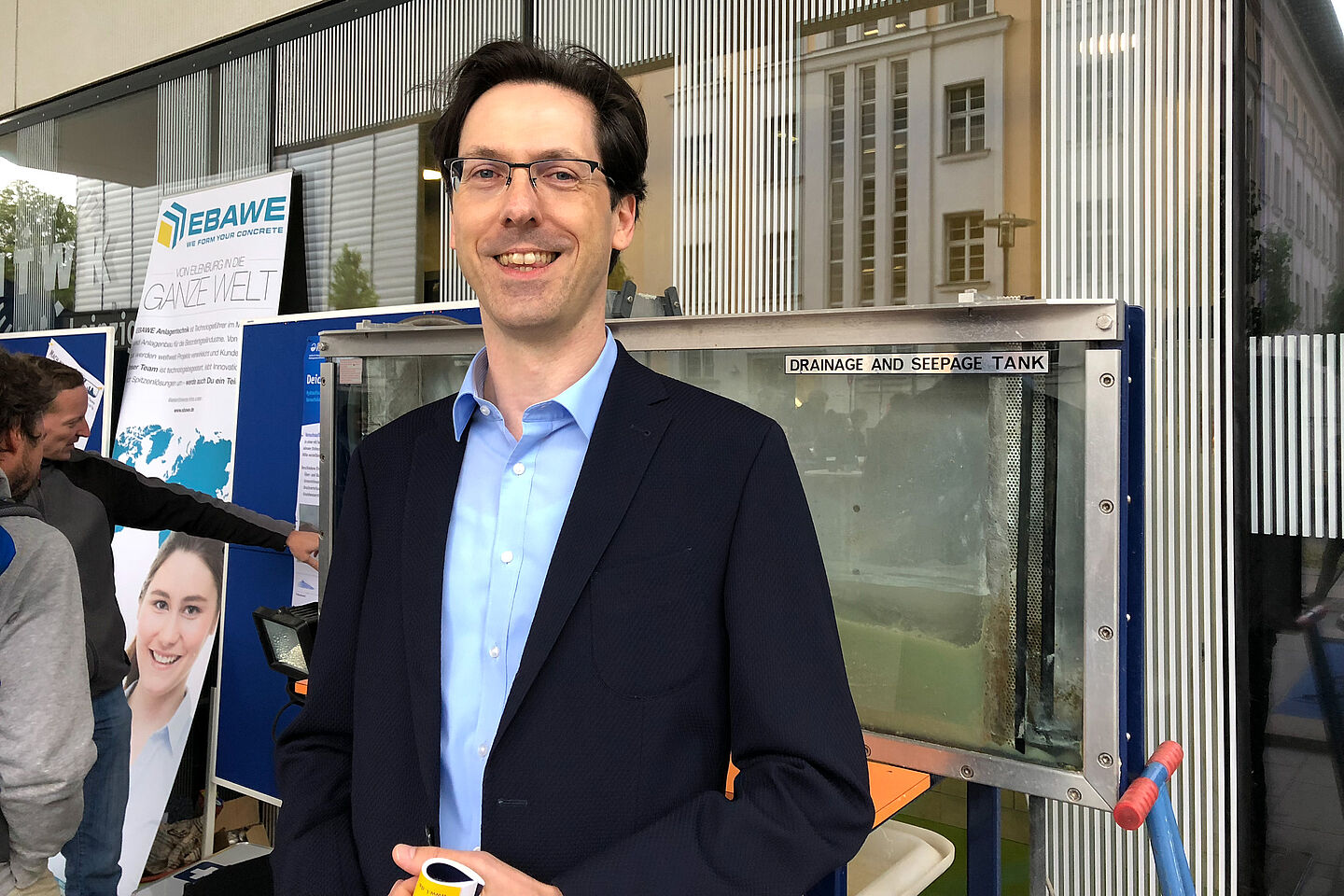

Gastwissenschaftler Ph.D. Joan Larrahondo konzentriert sich in seiner Forschung auf Themen der Geo- und Umwelttechnik. Er beschäftigt sich unter anderem mit Bergbauabfällen, Mülldeponien, gashaltigen Böden, Schadstoffbarrieren, hydrophoben mineralischen Oberflächen und oberflächennaher geothermischer Energie. Larrahondo unterrichtet an seiner Heimatuniversität Kurse in Bodenmechanik, Geotechnik, Umweltgeotechnik sowie Ingenieurgeologie.

Die Pontificia Universidad Javeriana, eine Privatuniversität, welche bereits 1623 gegründet wurde und zu den ältesten sowie renommiertesten Universitäten Südamerikas zählt, besteht aus 18 Fakultäten und bietet mehr als 200 Studiengänge, unter anderem in den Bereichen Medizin, Ingenieurwesen, Architektur, Theologie, Jura und Sozialwissenschaften, an. Darüber hinaus verfügt die Pontificia Universidad Javeriana über eine starke Forschungskultur.

Die Zusammensetzung des deponierten Abfalls ist in Deutschland und Kolumbien sehr unterschiedlich, dabei ist insbesondere der Anteil organischer Bestandteile in Deutschland seit 2005 auf unter fünf Prozent begrenzt. In Kolumbien erfolgt keine Trennung des Haushaltsmülls, sodass der Abfall dort einen Anteil von bis zu 70 Prozent organischen Materials aufweisen kann. Bei der biochemischen Zersetzung der organischen Bestandteile entsteht neben Biogas (u.a. Methan) auch Wärme, sodass in südamerikanischen Deponien Temperaturen von 80-90°C erreicht werden. Sowohl das Biogas als auch die Wärme können für eine regenerative Energieversorgung genutzt werden. Messdaten zum Setzungsverhalten und Temperaturen von der Doña Juna Deponie in Bogotá ermöglichen die Untersuchung auf Realskala.

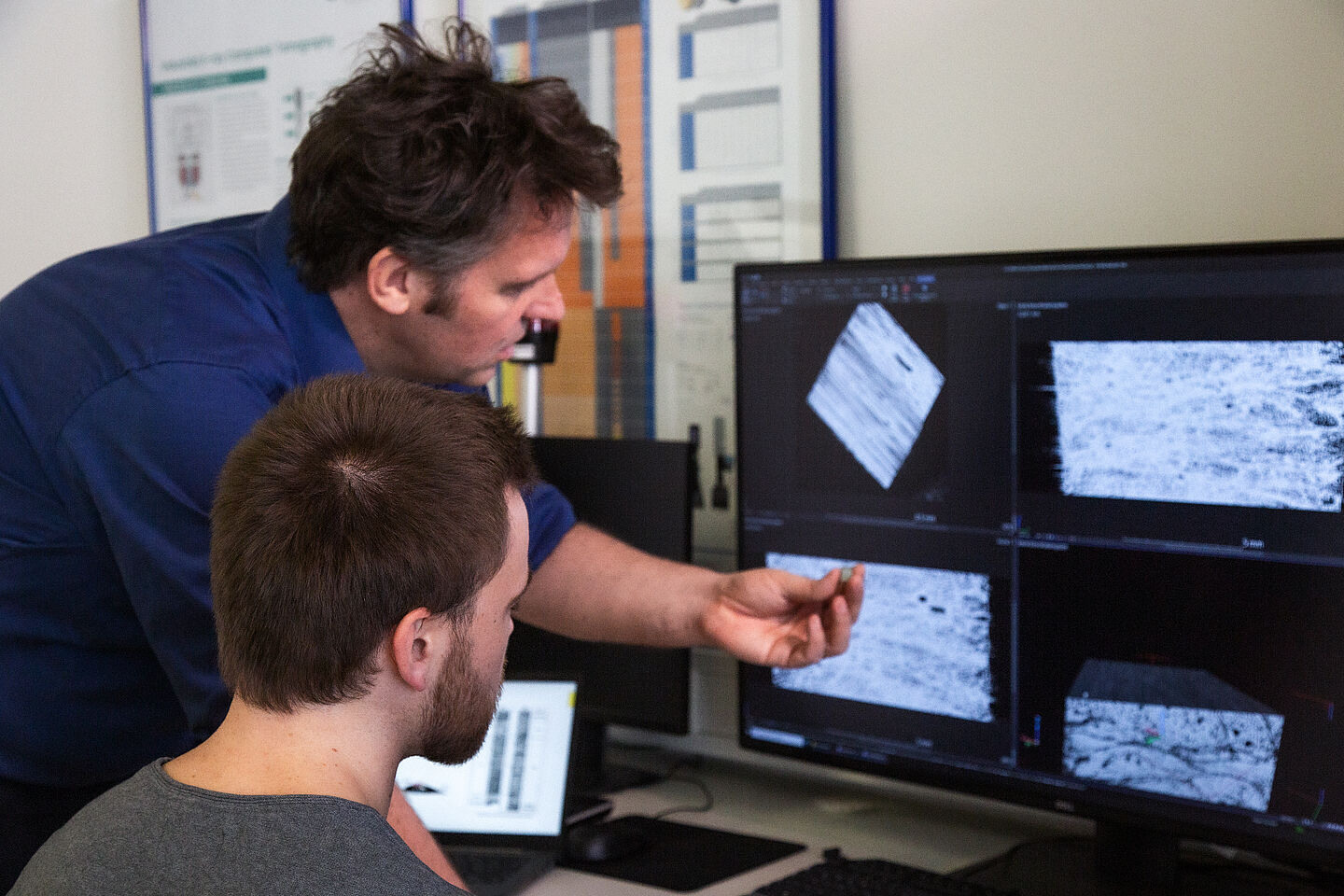

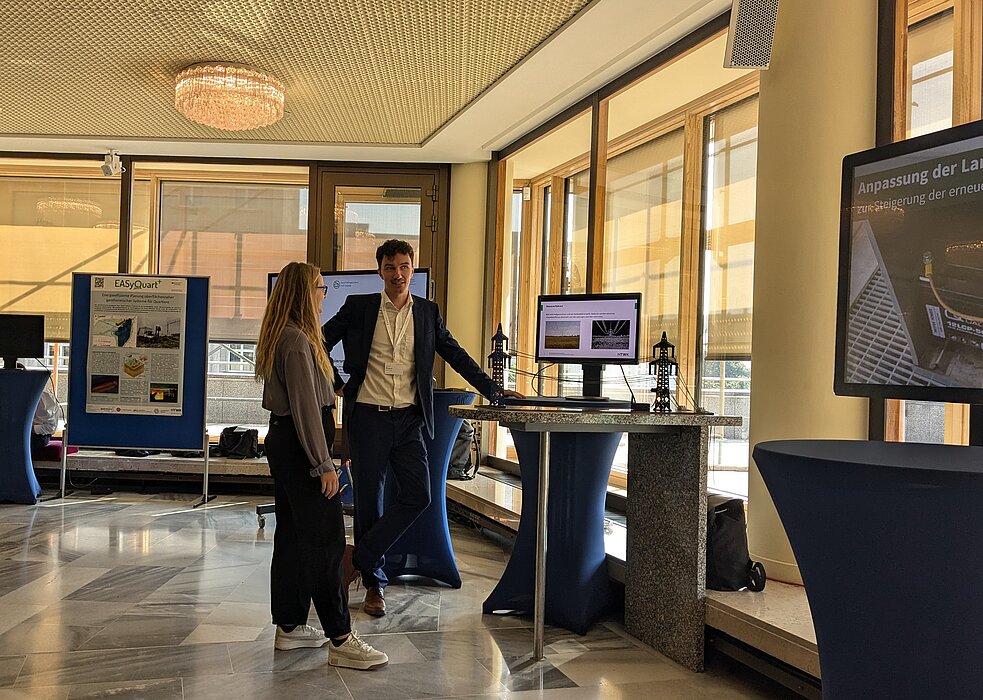

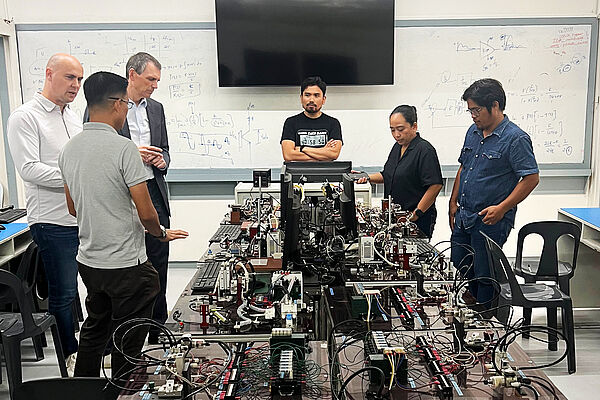

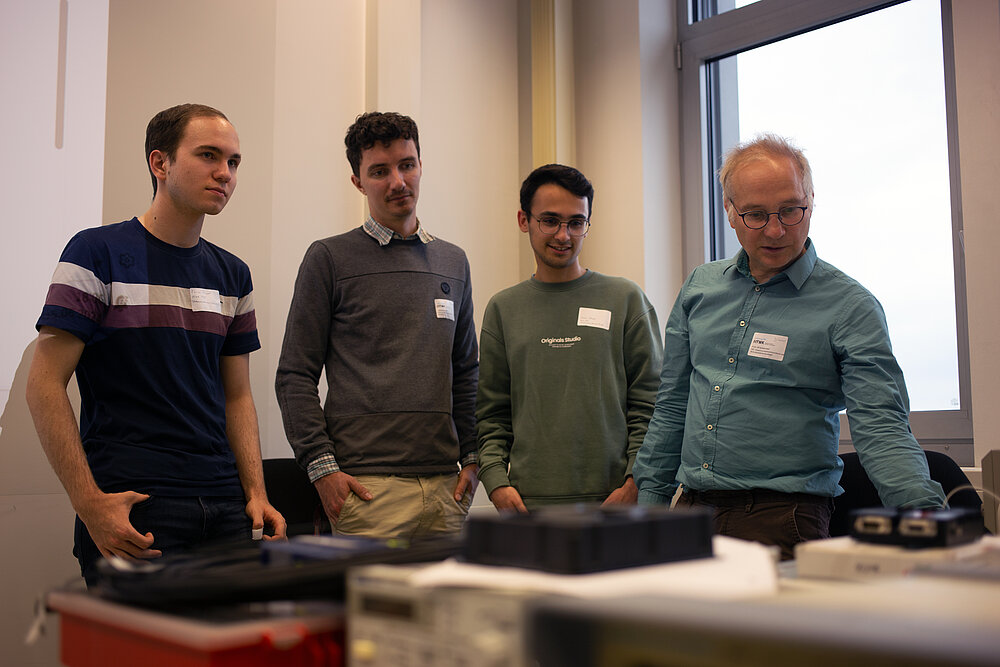

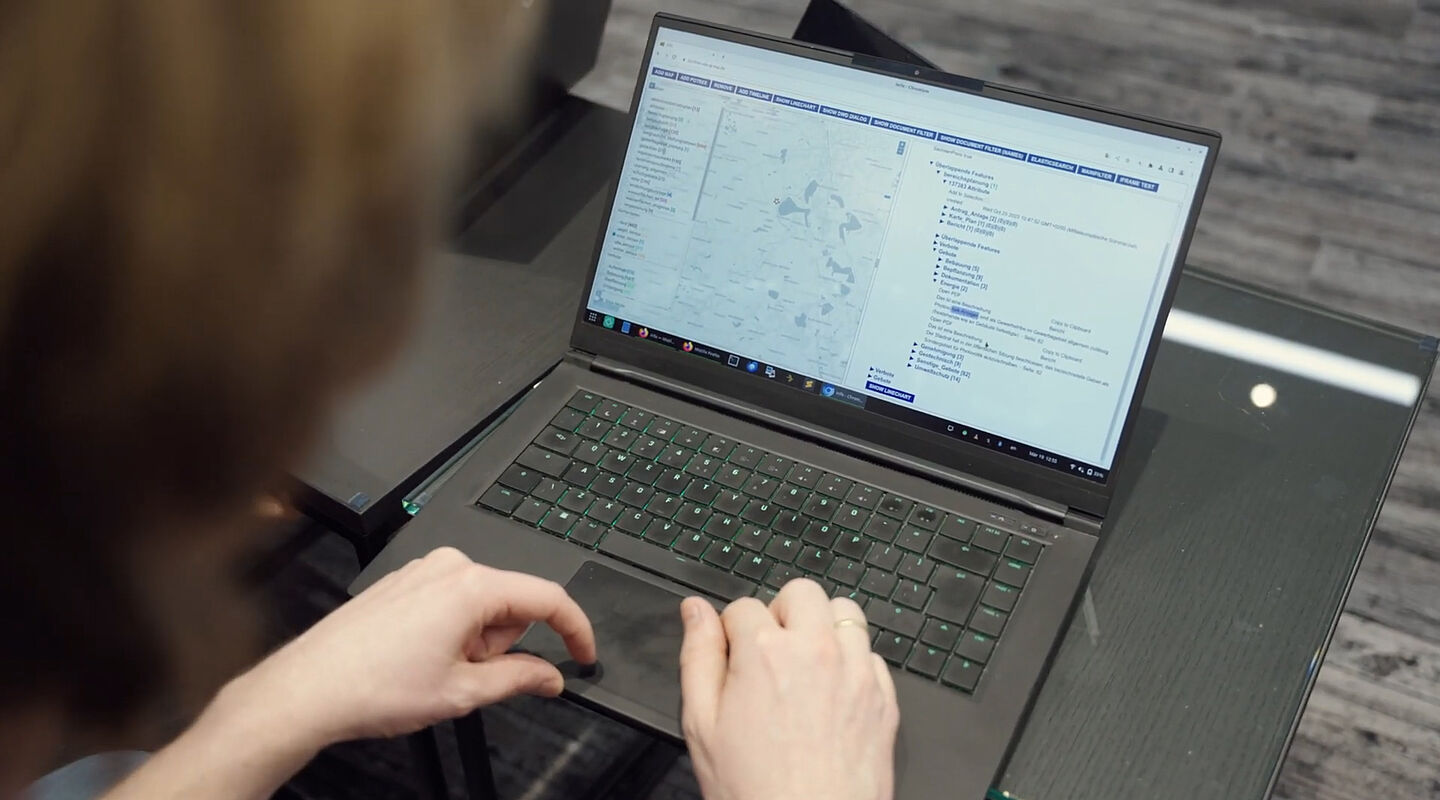

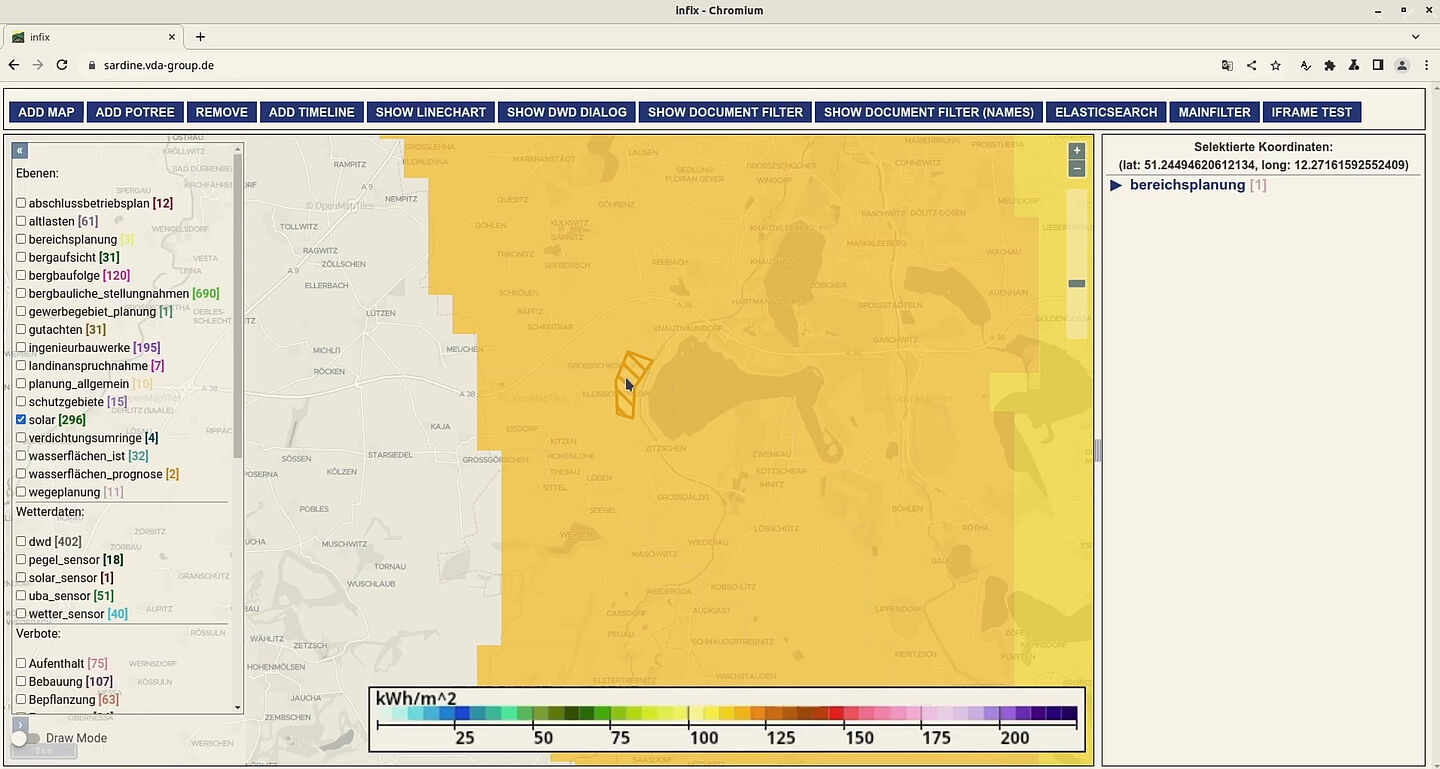

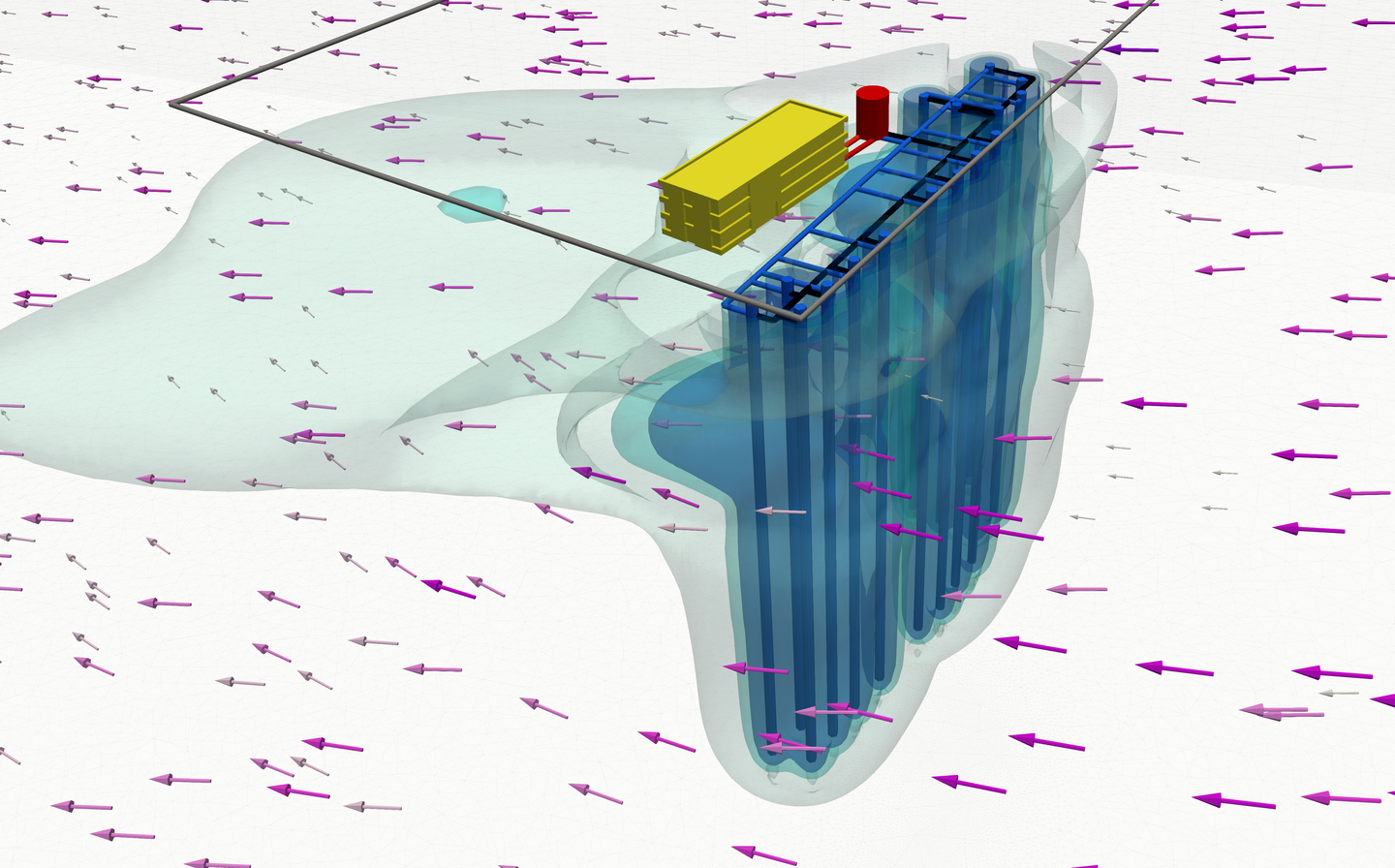

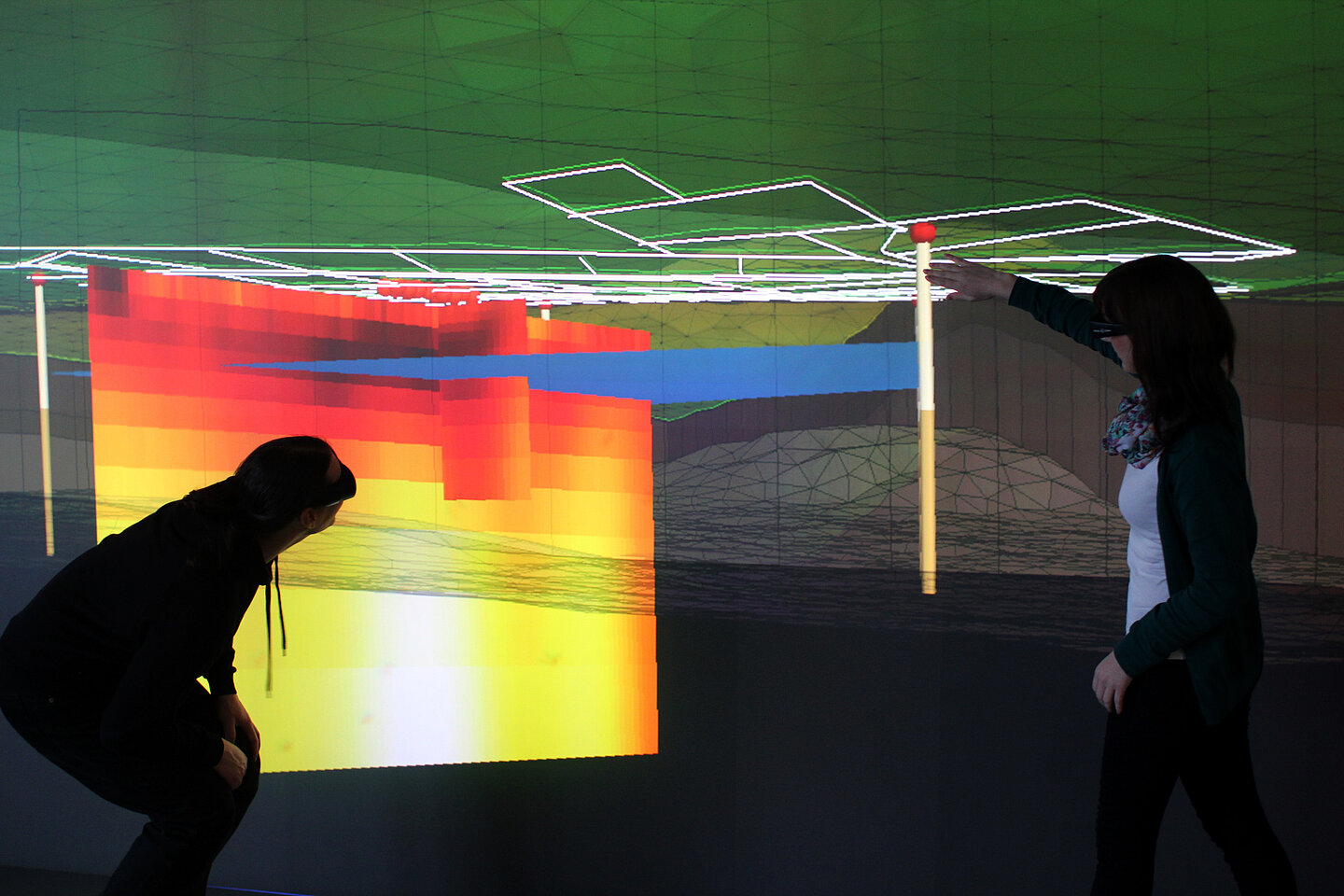

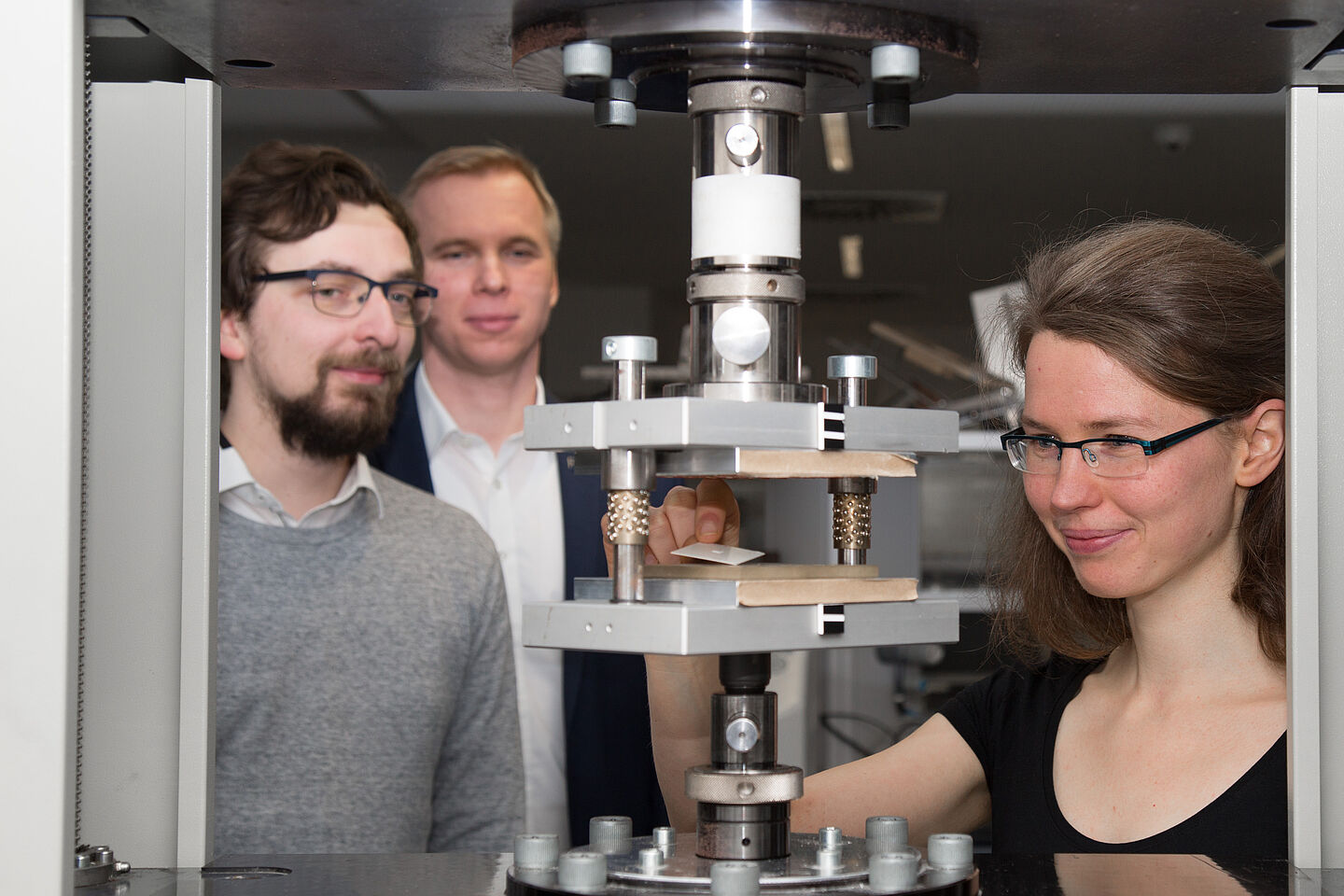

Gleichzeitig ist von großem Interesse, die Vorgänge im Deponieuntergrund auch rechnerisch zu erfassen und mittels numerischer Simulation vorhersagen zu können. Diesem Zweck diente insbesondere der Forschungsaufenthalt von Ph.D. Joan Larrahondo an der Fakultät Ingenieurwissenschaften. Im Rahmen mehrerer, von Frau Prof. Anke Bucher geleiteten Forschungsprojekte zur oberflächennahen Geothermie (SAGS, EASyQuart, EASyQuart-Plus) wurden und werden an der Fakultät Vorgänge wie Temperaturveränderungen oder Grundwasserflüsse im Untergrund mit dem Open-Source-Programm OpenGeoSys (OGS) modelliert und berechnet. OGS wird vom Department Umweltinformatik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH (UFZ) betreut und stetig weiterentwickelt. Joan Larrahondo hat sich während seines Aufenthaltes intensiv mit der Nutzung des Programms sowie dessen Anwendung und Weiterentwicklung in Bezug auf die spezifischen Fragestellungen in Kolumbien beschäftigt. Seitens der Fakultät wurde er dabei besonders vom wissenschaftlichen Mitarbeiter Max Jäschke unterstützt.

DFG-Förderung und geplante Verstetigung

Joan Larrahondos Aufenthalt an der HTWK Leipzig wurde durch eine DFG-Förderung finanziell unterstützt, die den Aufbau einer Forschungskooperation zwischen der HTWK und der Pontificia Universidad Javeriana als Ziel hat. Während seines Aufenthaltes knüpfte Larrahondo vielfältige weitere Kontakte: Dazu gehören Prof. Said Al-Akel, welcher als Professor an der HTWK ein ausgewiesener Fachmann in der Deponieforschung ist, wie auch Prof. Haibing Shao vom UFZ, der über tiefgreifende Kenntnisse in der numerischen Simulation poröser Medien verfügt. Ebenso gab es über Benedict Löwe Kontakt zum Forschungsinstitut für Geotechnik an der HTWK Leipzig, wie auch weitere Kontakte zu Betreibern von Deponien in Deutschland. Im Rahmen seines Aufenthaltes besuchte Joan Larrahondo die Deponie in Cröbern und war auch bei einer Geothermiebohrung für Erdwärmesonden in Schkeuditz vor Ort. Darüber hinaus erfolgte ein Treffen mit Prof. Thomas Nagel von der TU Bergakademie Freiberg, um sich über den Einsatz von OGS in der Lehre für Geotechnik zu informieren.

Nach Larrahondos Rückkehr Anfang Juli 2025 nach Kolumbien gilt es nun, die Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit auszuloten und beispielsweise an einem stimmigen Konzept für ein internationales Forschungsprojekt zu arbeiten. Der Aufenthalt von Ph.D. Joan Larrahondo war für Prof.in Anke Bucher und ihre wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr wertvolle Erfahrung, die wesentliche Impulse für die Anwendung und Weiterentwicklung der numerischen Simulation mit OGS geliefert hat. Es besteht die große Hoffnung, dass sich dieses positive Erlebnis in einer zukünftigen, gemeinsamen Forschungskooperation verstetigen wird.

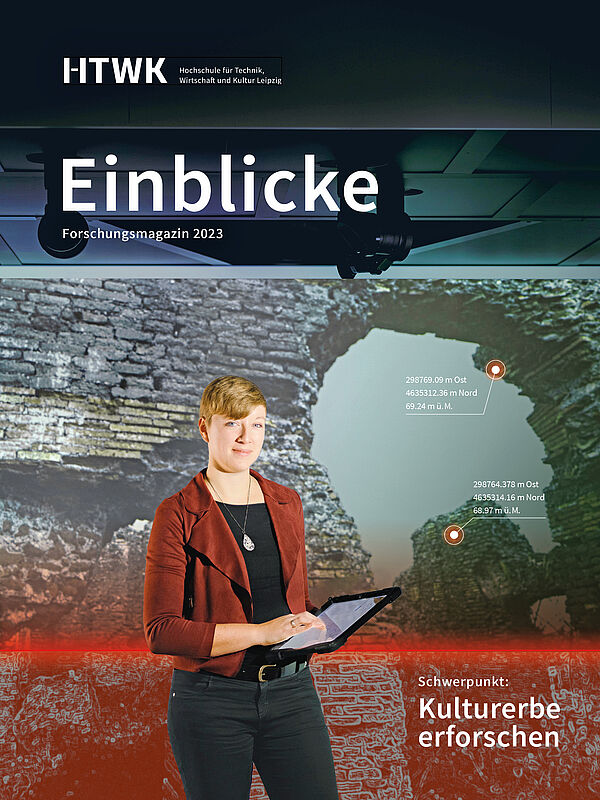

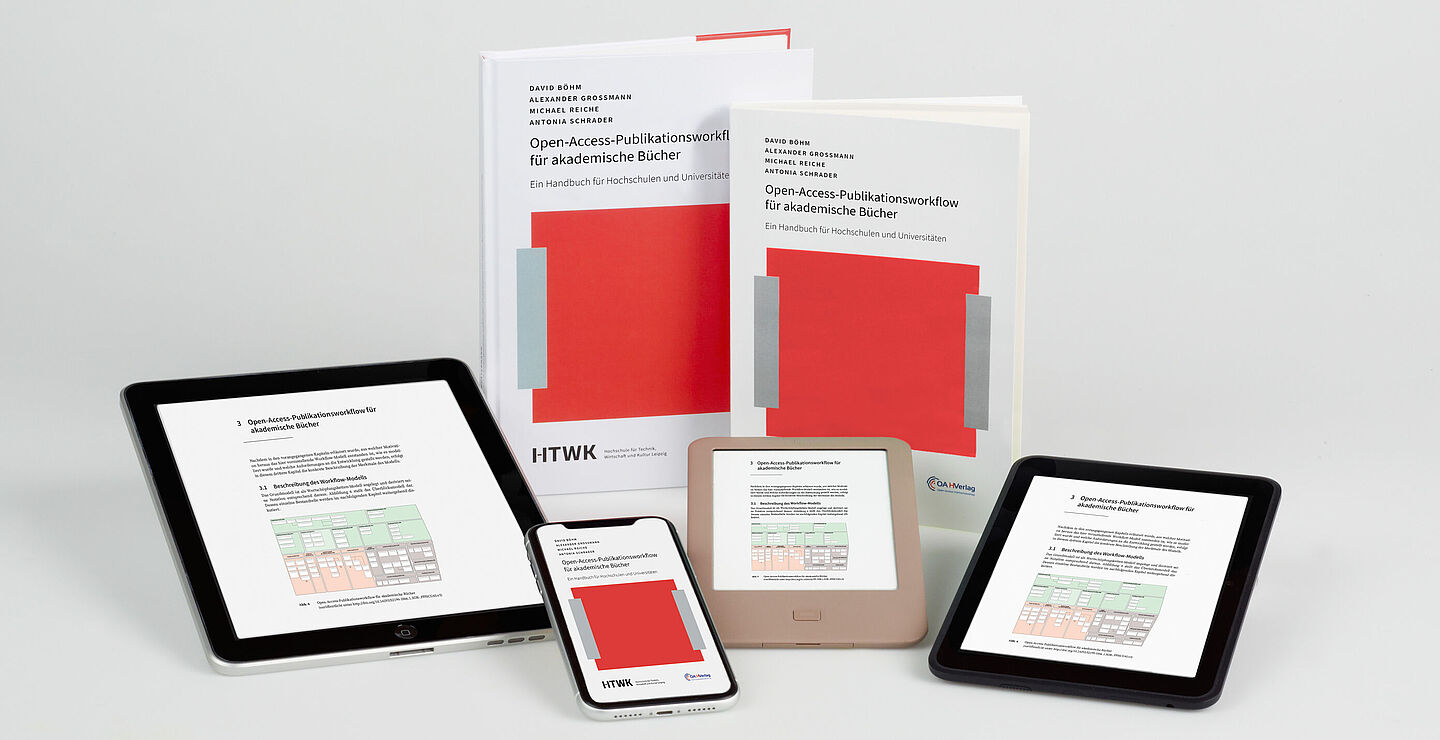

Worum geht es in der neusten Ausgabe?

Im Forschungsmagazin Einblicke 2025 hat Künstliche Intelligenz (KI) zum Schwerpunkt, denn kaum eine technische Errungenschaft hat in jüngster Zeit so viel Aufmerksamkeit erhalten und so tiefgreifend Einzug in verschiedene Lebensbereiche gehalten. Auch in der Forschung spielt KI eine zunehmend tragende Rolle: Sei es als eigener Forschungsgegenstand oder aber als Methode angewandter Forschung, die in diversen Disziplinen neue Ansätze und Möglichkeiten bietet.

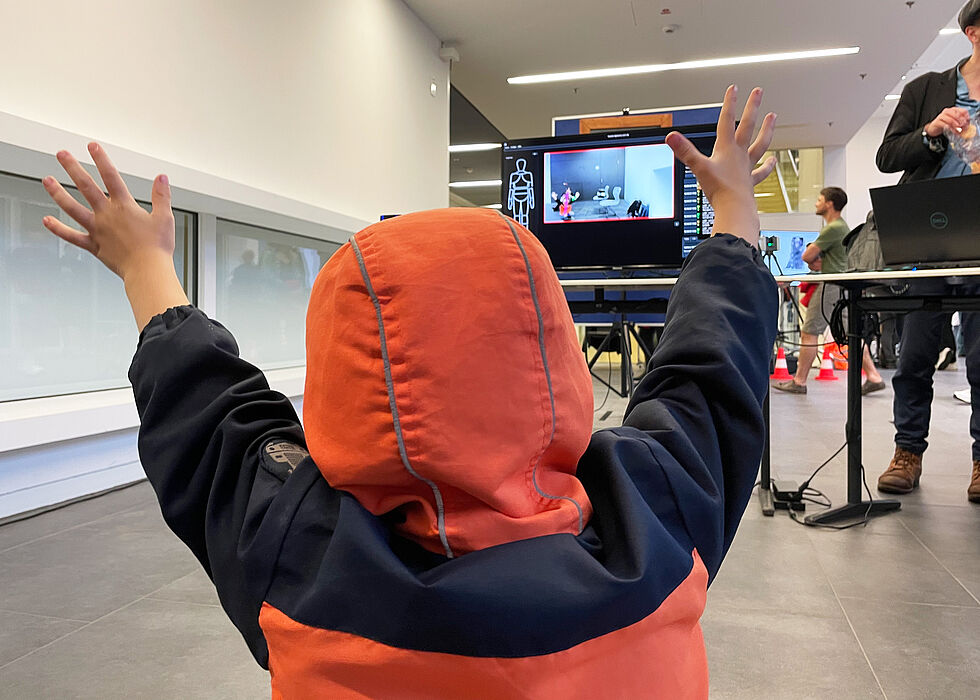

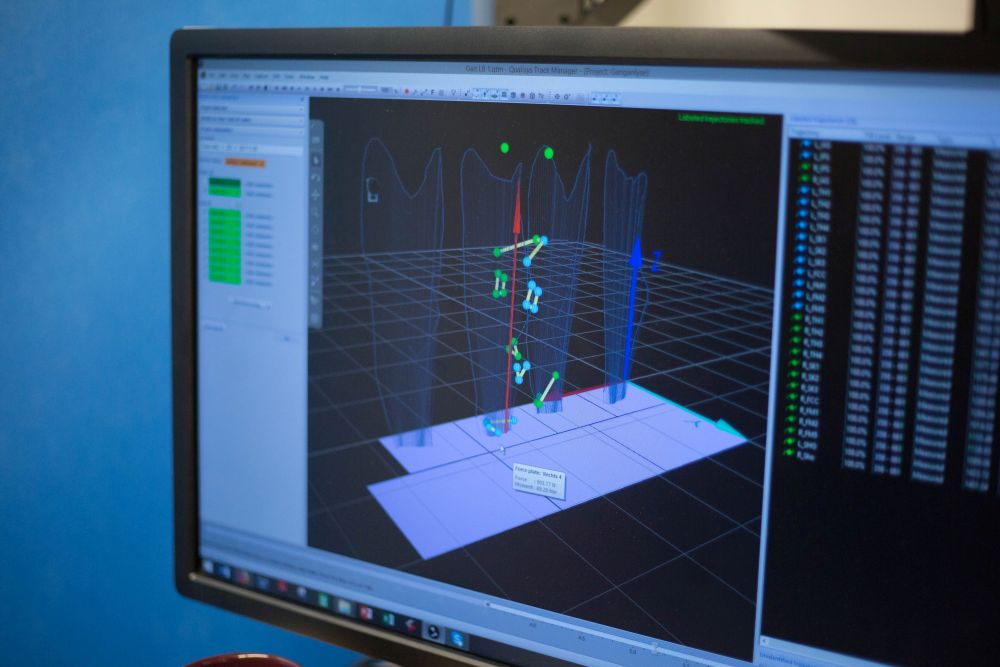

Lesen Sie im Magazin beispielsweise, wie die Forschende der HTWK Leipzig KI einsetzen, um menschliche Bewegungsabläufe zu analysieren - sei es im Sport, in der Medizin oder bei Arbeitsabläufen. Auch ein Messsystem für die Wartung von Straßen entwickeln Forschende aus dem Zusammenspiel von Sensoren und KI. A propos Straße: Das Smart-Driving-Team der HTWK Leipzig erprobt an Modellfahrzeugen verschiedene KI-Ansätze zum autonomen Fahren - wir berichten.

Themenvielfalt

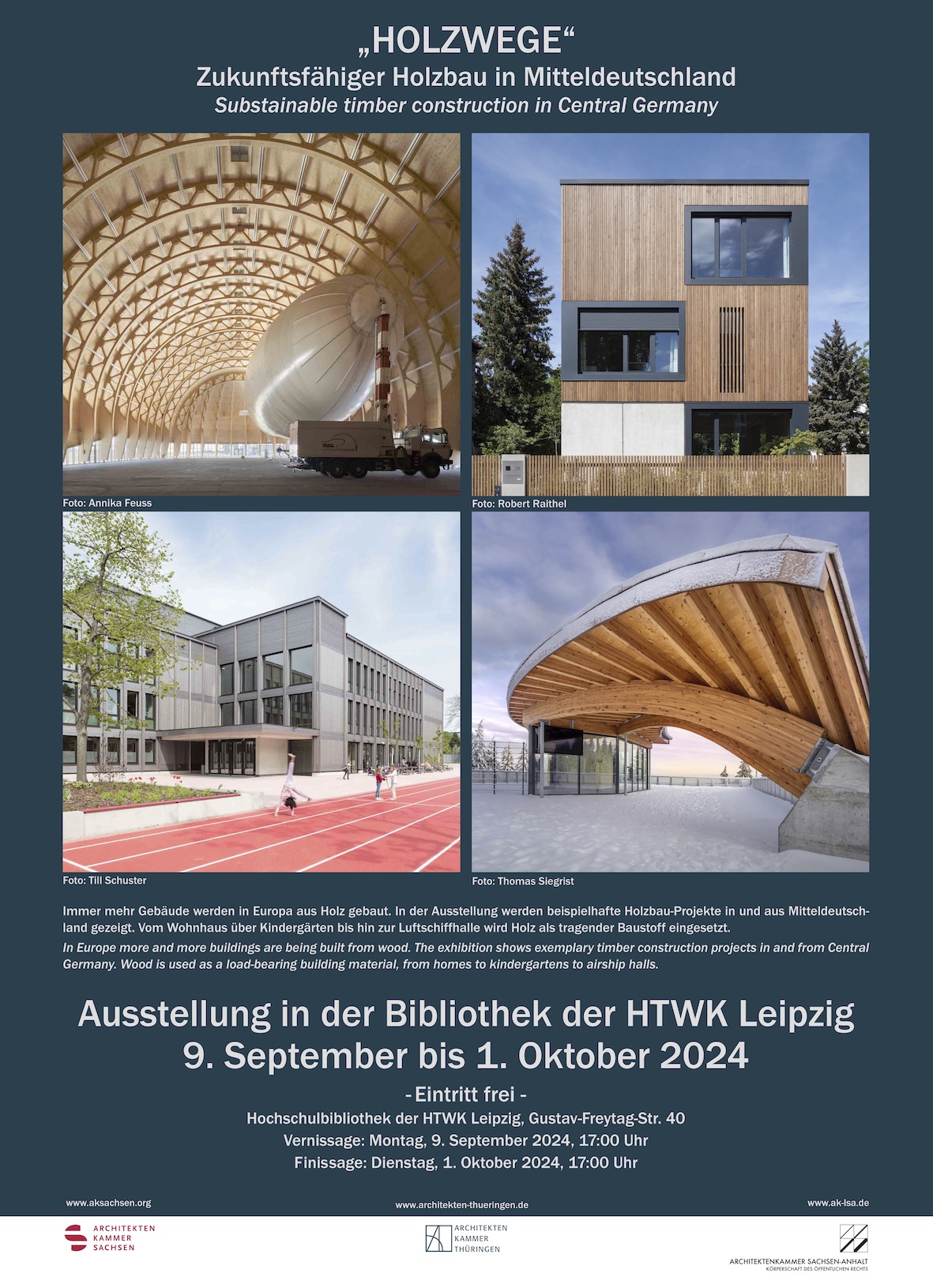

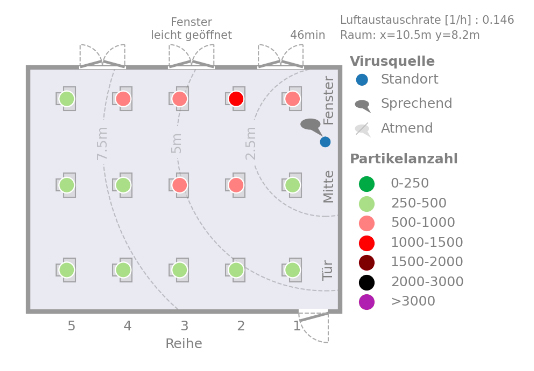

Neben der Forschungsstatistik 2024 finden Sie wie immer auch die Gewinnerbilder des Fotowettbewerbs Forschungsperspektiven sowie in den "Schlaglichtern" viele weitere spannende Einblicke in unsere vielfältigen Forschungsthemen. Seien es die Bauingenieure und Architekten um Prof. Dr.-Ing Alexander Stahr, die ein neues Reallabor für den Holzbau der Zukunft errichteten, die Maschinenbauer um Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, die UVC-Strahlen zur Luftreinigung verwenden und die Ausbreitung der Keime in Klassenzimmern simulieren, das Team von Prof. Dr.-Ing. Klaus Holschemacher, das recycelten Carbonbeton entwickelt oder aber Prof. Dr.-Ing. Robert Böhm, der mit seinen Mitarbeitenden Methoden erprobt, um Verbundwerkstoffe aus der Luftfahrt und aus Windkraftanlagen wiederzuverwenden.

Das Forschungsmagazin der HTWK Leipzig wird aus Mitteln des Projekts Saxony⁵ mitfinanziert, das im Rahmen des Bund-Länder-Programms Innovative Hochschule gefördert wird.

Keine Ausgabe mehr verpassen

Gern können Sie kostenfrei die Einblicke postalisch oder digital abonnieren. Die Einblicke erscheint einmal im Jahr.

Viel Lesevergnügen wünscht Ihnen die Einblicke-Redaktion des Referats Forschung der HTWK Leipzig!

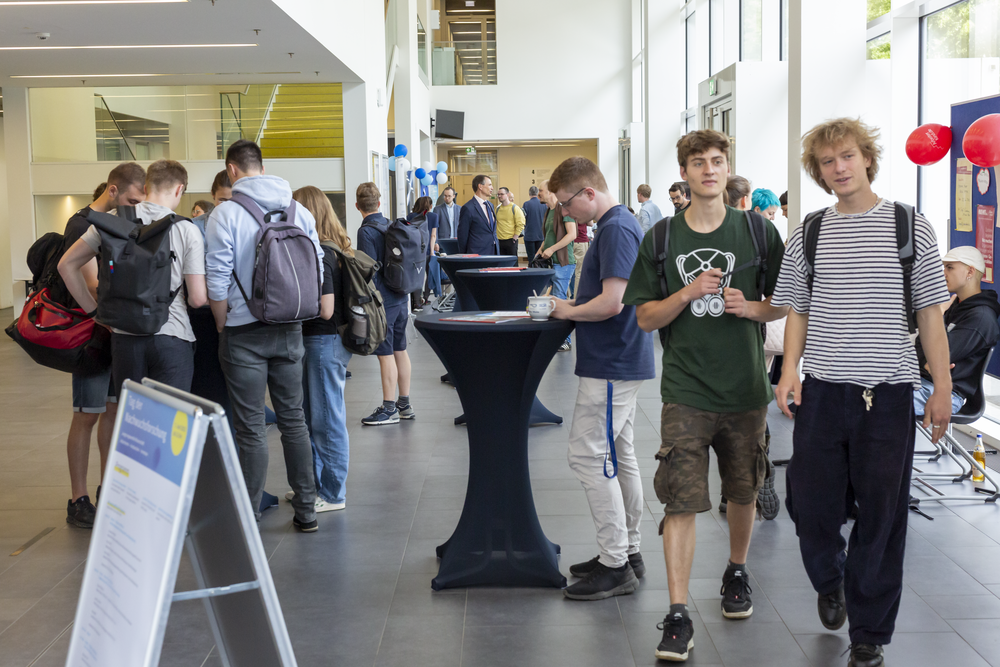

Rund 90 Wissenschaftler aus aller Welt haben sich für die Konferenz angemeldet. Sie alle sind Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des internationalen Baurechts und Baumanagements. Auf hohem akademischem Level und mit starker Anwendungsorientierung tauschen sie sich beim LADR-Workshop über neueste Entwicklungen aus, um so den Wissenstransfer innerhalb der akademischen Gemeinschaft, aber auch in die Bauindustrie und in Behörden zu erhöhen.

Programm mit Vorträgen und Keynotes

An zwei Konferenztagen finden unter anderem Vorträge zu den Themen Rechtsstreit, Schadensersatz, Streitbeilegung, Risiko-Management, Verträge und Konflikte sowie Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bausektor statt. „Erstmals neu sind die Themen Building Information Modeling (BIM) und Vertragsmanagement, um noch besser die aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich des Bau- und Vertragsrechts abbilden zu können“, so Ulrike Quapp, Dekanatsrätin der Fakultät Bauwesen an der HTWK Leipzig und Senior Editor der LADR-Zeitschrift.

Zur Workshop-Eröffnung und den Keynotes am Dienstag, den 1. Juli 2025, werden hochkarätige Gäste erwartet: Nach einer Begrüßung und Einführung durch Professor Klaus Holschemacher sprechen ab 9:00 Uhr Dirk Panter, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz, Lance VanDemark, Chefredakteur des LADR-Journals, Courtney Mazzone, Konsulin vom US-Generalkonsulat in Leipzig, sowie Professor Faouzi Derbel, Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der HTWK Leipzig.

Es folgen zwei Keynotes von ausgewiesenen Experten: Dr.-Ing. Matthias Tietze (C3 – Carbon Concrete Composite Verband) gibt einen Überblick zur Regelungssituation für innovative Bauweisen in Deutschland am Beispiel von Carbonbeton. Sarah Kristina Merz (Deubim) befasst sich in ihrem Vortrag mit Normen und rechtliche Anforderungen in BIM-Projekten. Nach den beiden ganztägigen Konferenztagen mit Vorträgen am 1. und 2. Juli 2025 haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, die Stadt Leipzig bei einer kulturellen Tour auf den Spuren von Goethes Faust besser kennenzulernen.

Veröffentlichung in LADR-Sonderausgabe

Alle Vortragenden werden ihre neuesten Erkenntnisse auch in Beiträgen in einer Sonderausgabe der LADR-Zeitschrift veröffentlichen. Die Zeitschrift ist im Ranking wissenschaftlicher Datenbanken hervorragend positioniert und als Fachpublikation hoch angesehen. So können sich zudem andere Fachleute im Bereich des Baurechts und Baumanagements im Nachhinein weiterbilden.

Der LADR-Workshop wird unter anderem gesponsert von der Kanzlei Seufert Rechtsanwälte und dem Construction Institute der American Society of Civil Engineers (ASCE). Die Amerikanische Gesellschaft der Bauingenieure ist eine der größten Vereinigungen in der Bauindustrie und setzt sich unter anderem für eine nachhaltige Infrastruktur für die Zukunft ein.

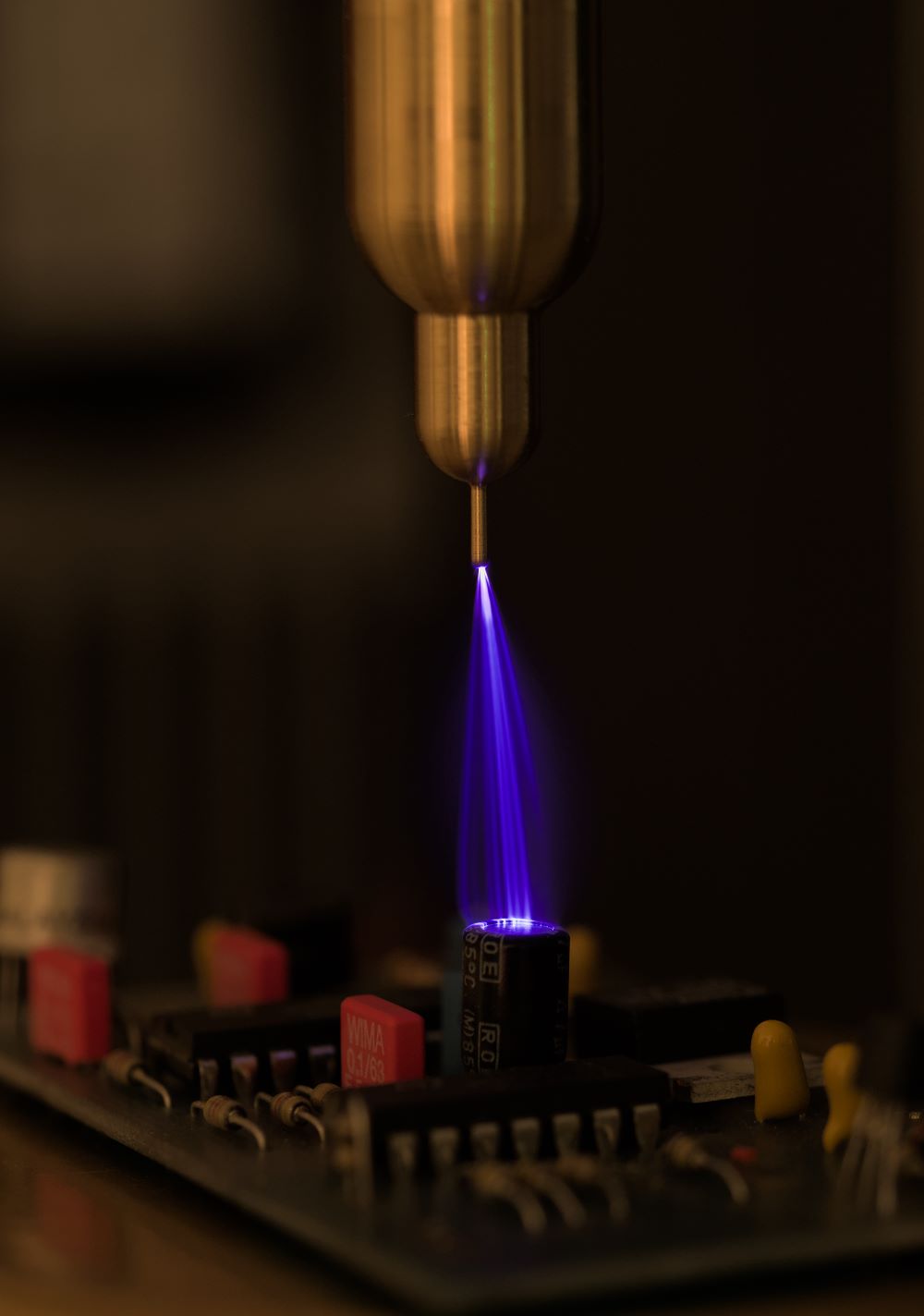

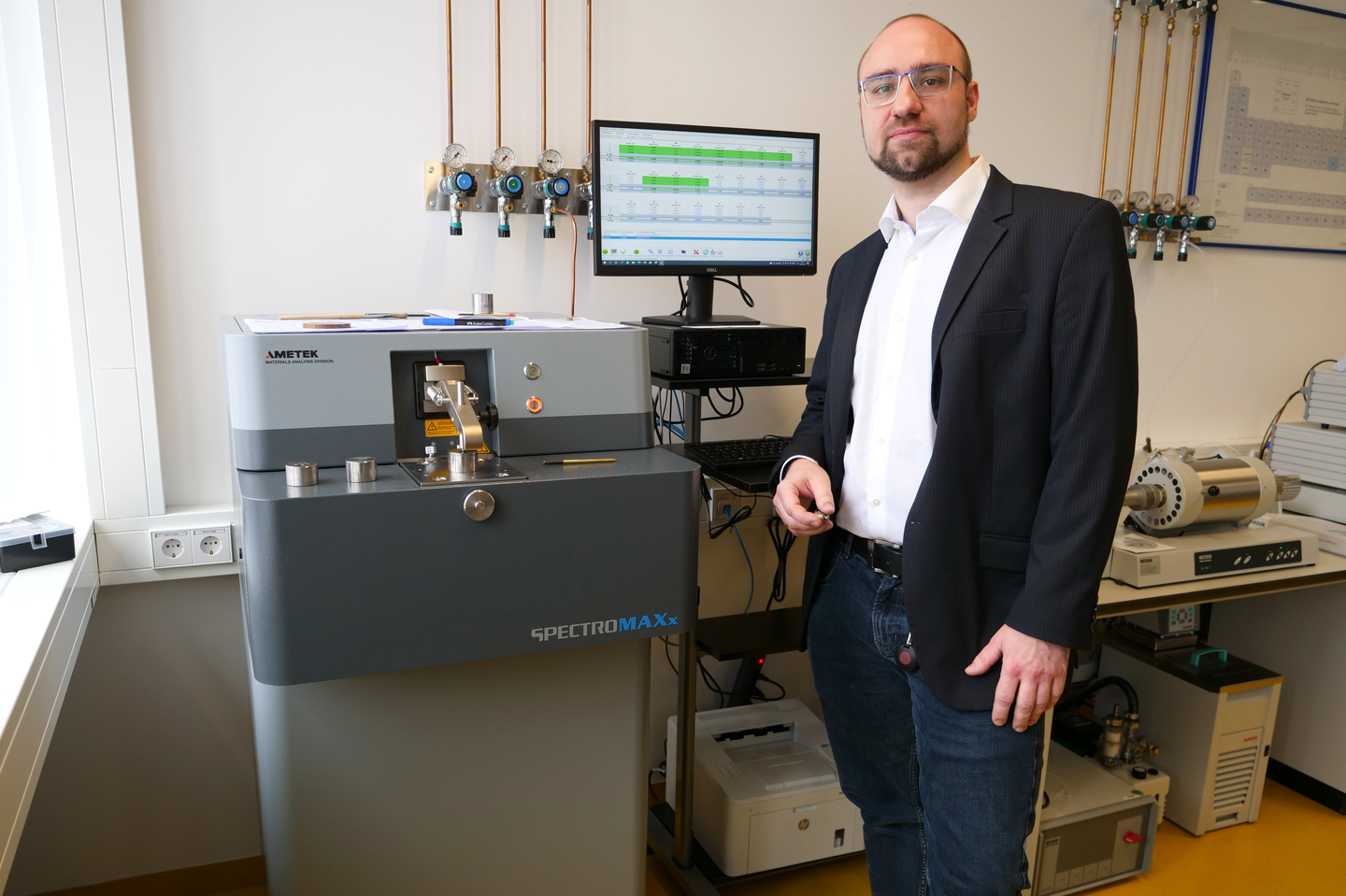

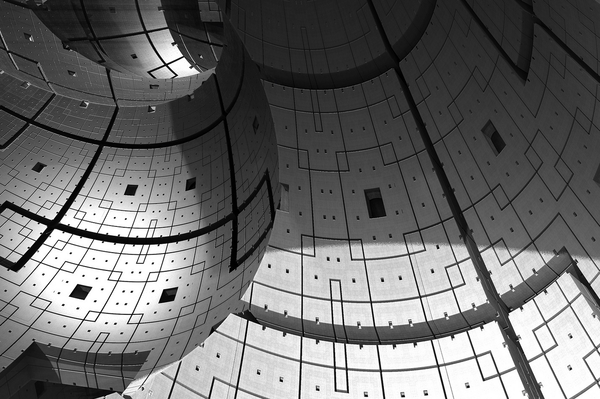

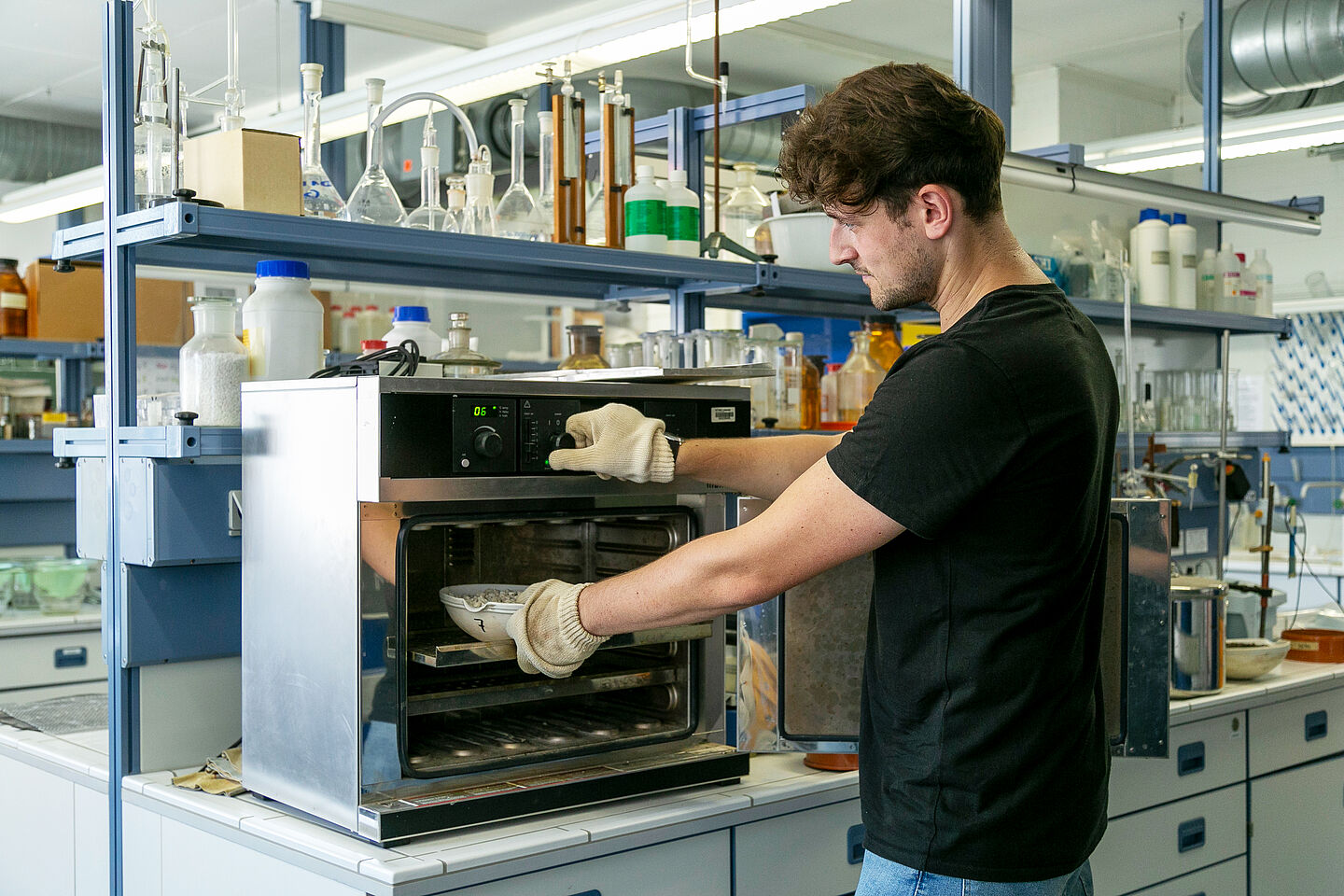

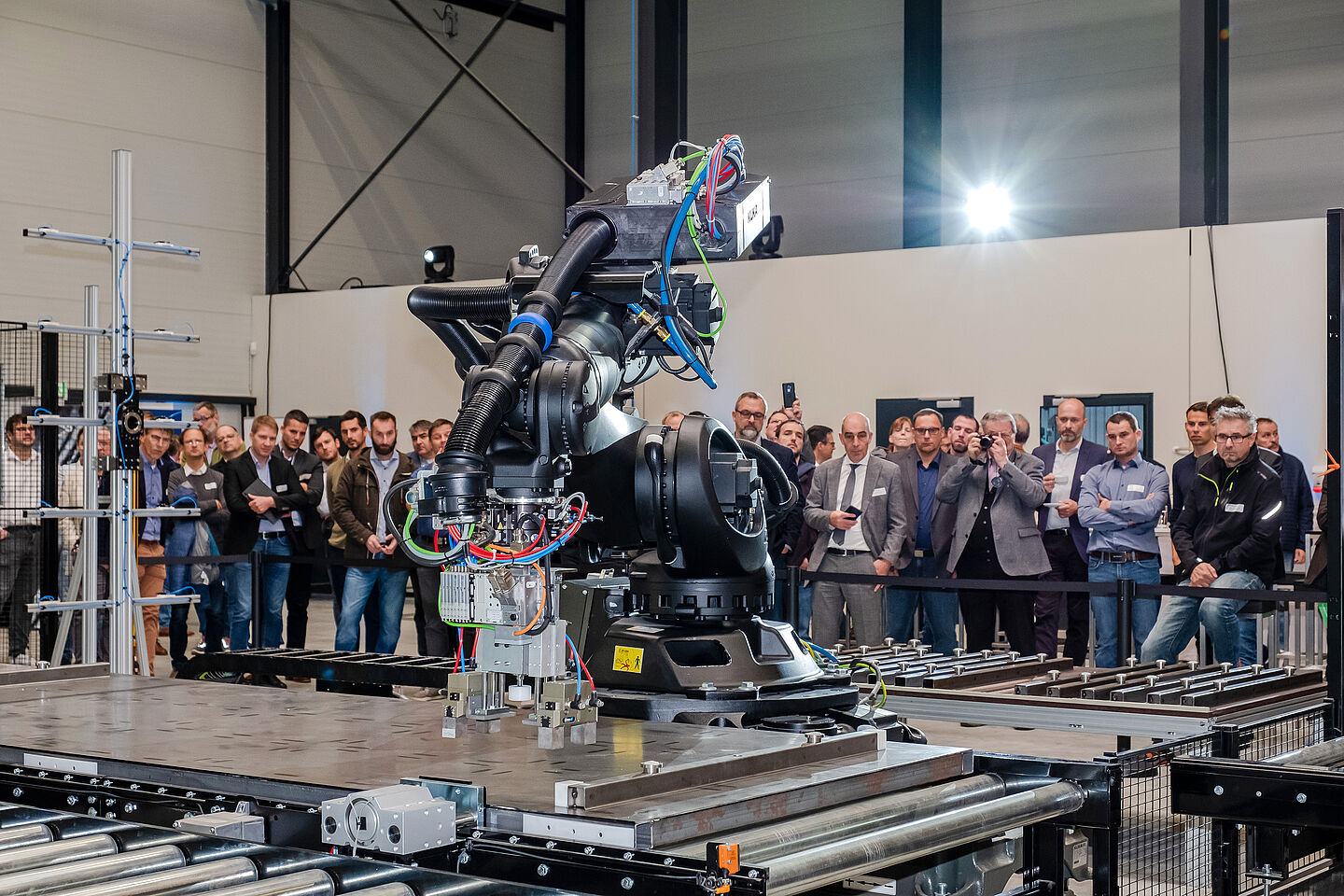

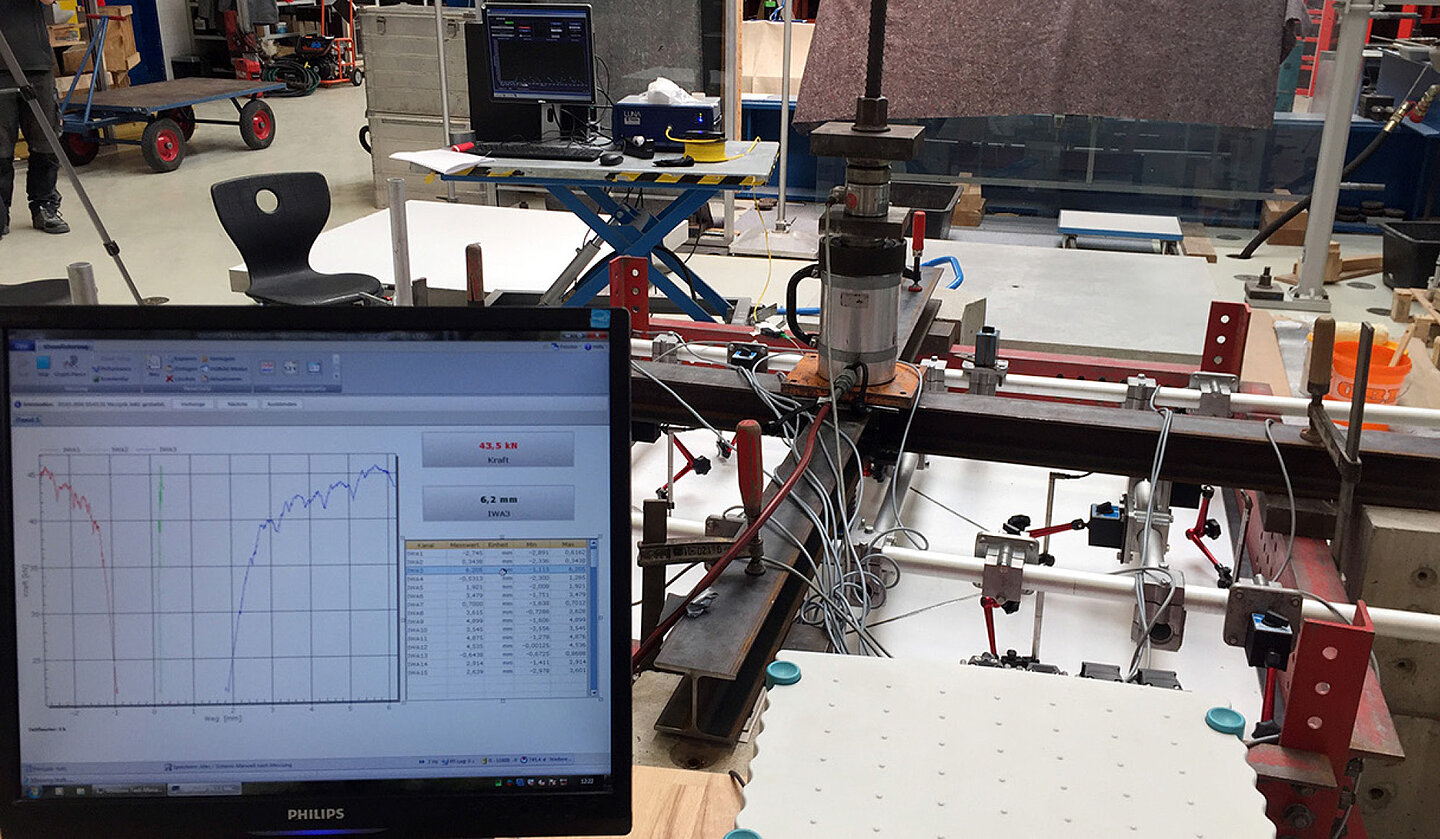

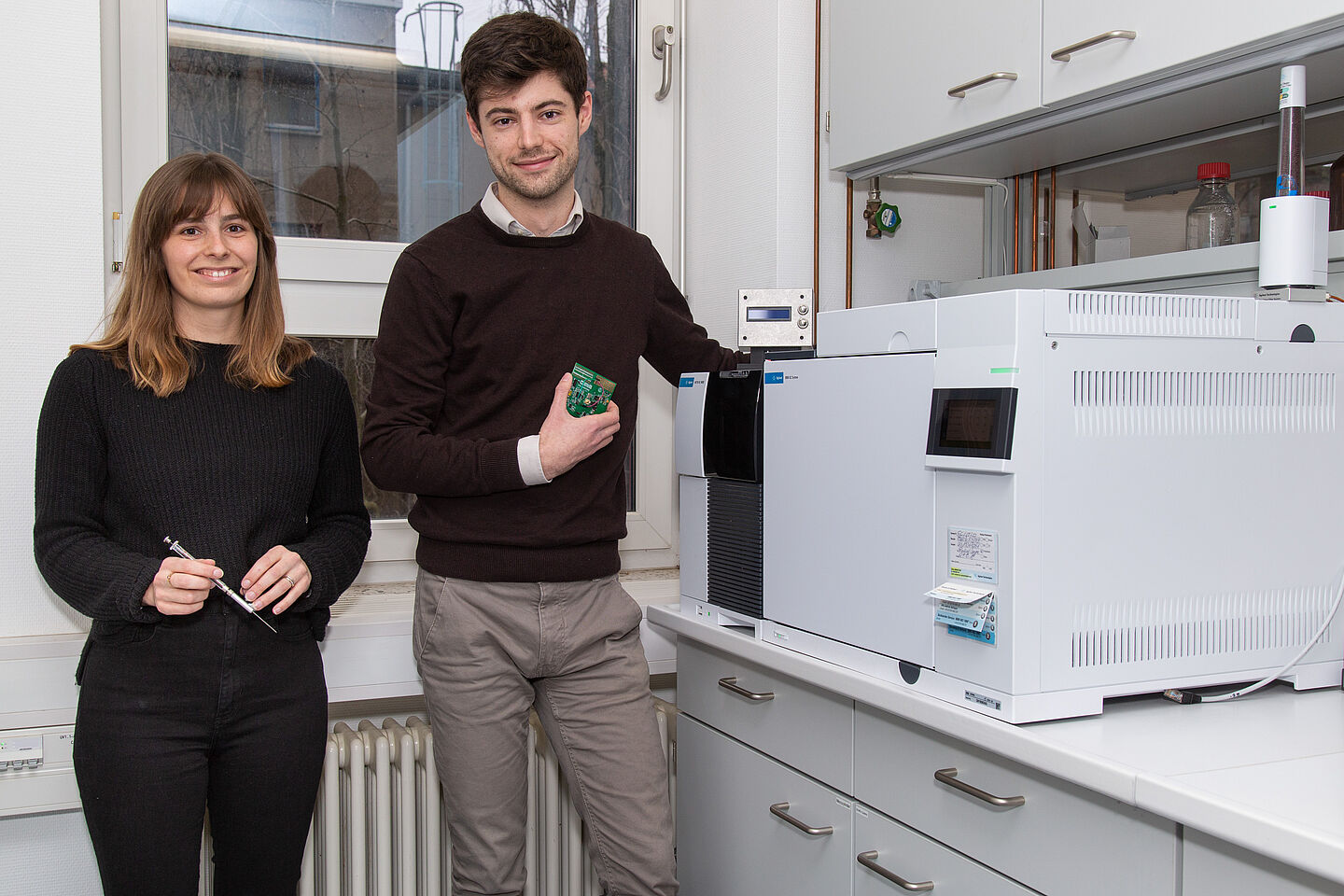

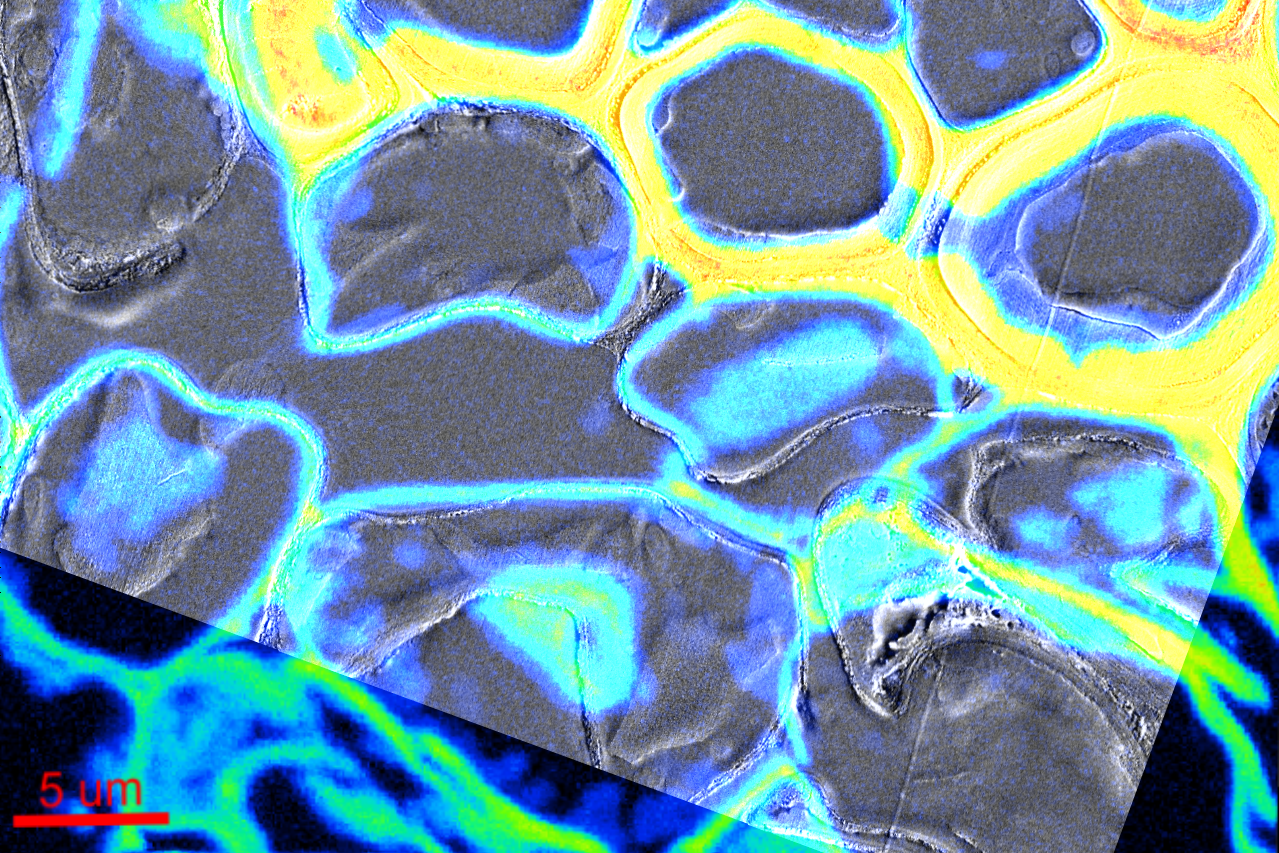

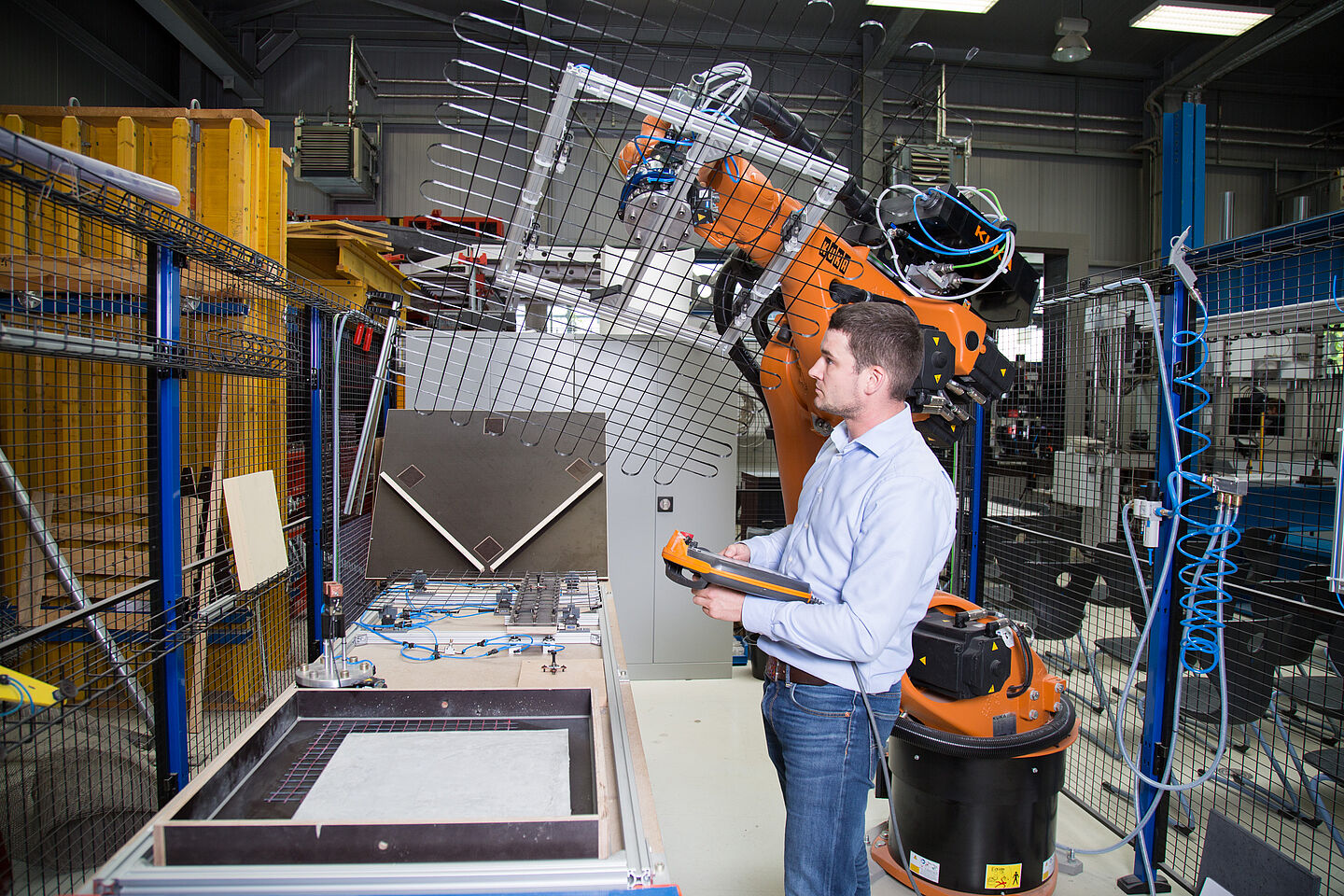

In der Modellfabrik des Carbonbeton-Technikums Leipzig simulieren Forschende reale Fertigungsprozesse und erfassen in umfangreichen Messkampagnen Feinstaub- und Faseremissionen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf innovativen Verfahren wie der Direktgarnablage, es werden aber auch klassische textile Verfahren in die Untersuchungen mit eingebunden. Die toxikologische Bewertung erfolgt an der Universität Rostock mittels moderner Lungenzellmodelle.

„Unser Ziel ist es, durch fundierte chemische, physikalische und toxikologische Analysen ein sicheres Fundament für den nachhaltigen Einsatz recycelter Kohlenstofffasern im Bauwesen zu schaffen. Gesundheitsschutz und Innovation dürfen dabei kein Widerspruch sein – sondern müssen gemeinsam gedacht werden“, erklärt Prof. Dr. Ralf Zimmermann, Leiter der Abteilung Analytische Chemie an der Universität Rostock.

Ziel des Projekts ist es, entlang der gesamten Prozesskette – von der Fertigung über die Weiterverarbeitung bis zur Demontage – kritische Emissionsquellen zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Damit leistet das Vorhaben einen wichtigen Beitrag für mehr Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit im Bauwesen.

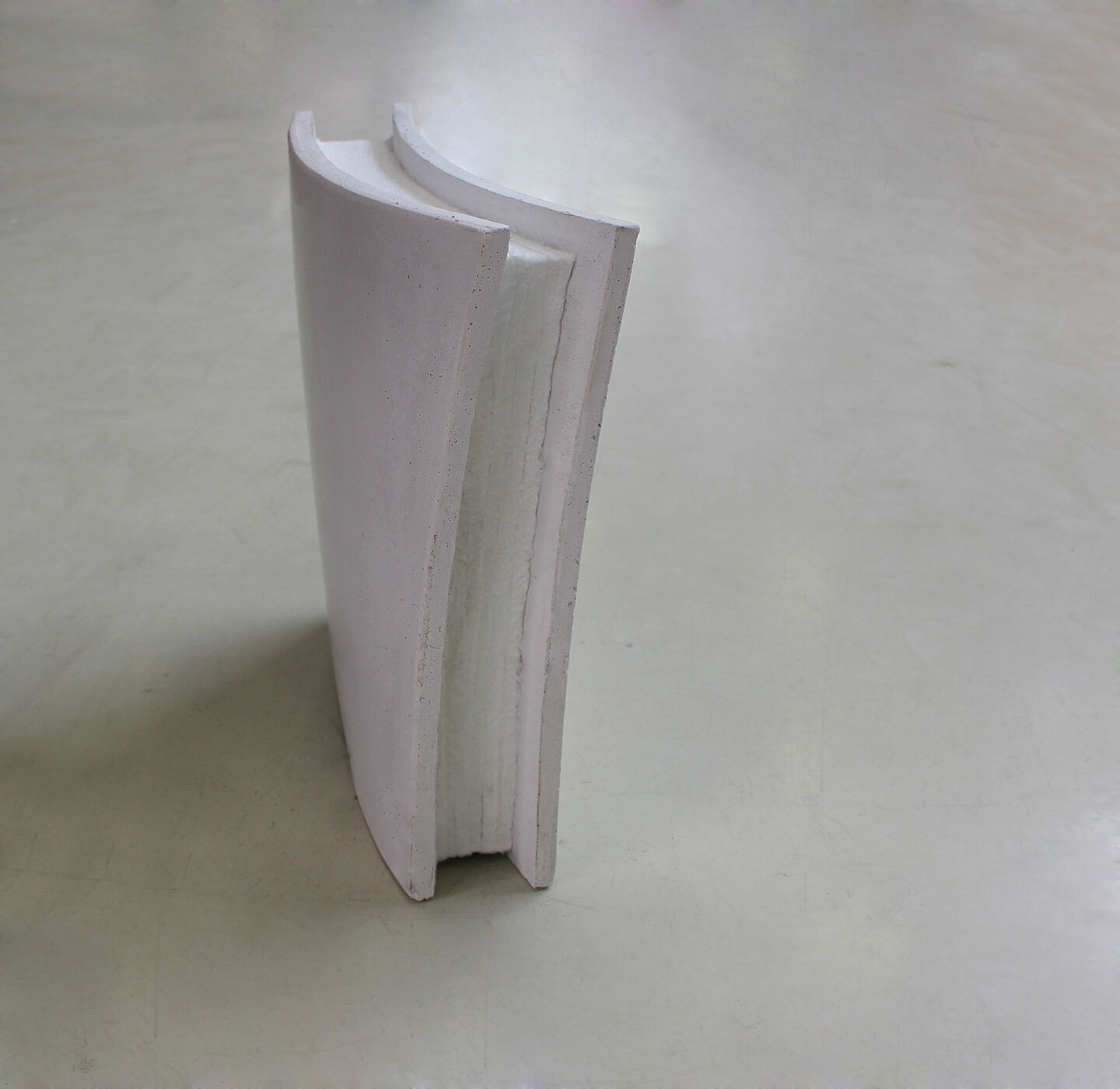

„Carbon-Leichtbeton“

Fast zeitgleich mit dem Projekt „WIR! recyceln Fasern – Gesundheitsschutz“ hat auch das Orientierungsvorhaben „Carbon-Leichtbeton“ am Institut für Betonbau der HTWK Leipzig begonnen. Ziel ist es hier, mögliche Potenziale der Materialkombination Carbonbewehrung / Leichtbeton hinsichtlich Tragfähigkeit, Umweltbilanz und Kosten gegenüber klassischem Carbonbeton für statisch bestimmte Decken- und Plattentragwerke zu eruieren.

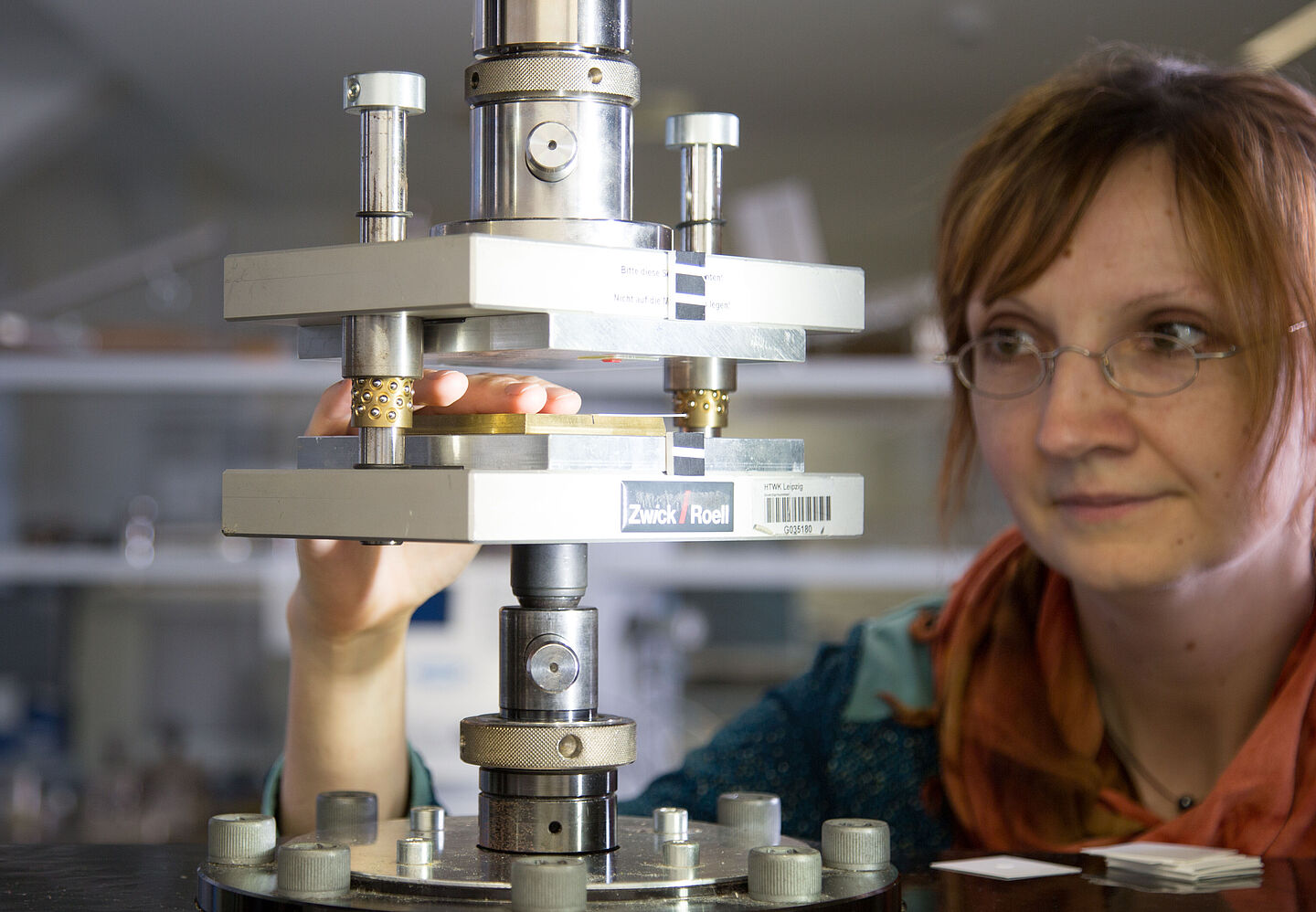

Die Ergebnisse erster Tastversuche zum Verbundverhalten zwischen den beiden Baustoffen sollen offenlegen, ob sich signifikante Unterschiede zu den bisher im Carbonbetonbau genutzten Betonen ergeben und ob diese einen sinnvollen Einsatz erschweren oder gar ausschließen.

Das Orientierungsvorhaben zielt dabei auf die Schließung einer Lücke ab, da momentan keine Forschungsergebnisse zum Verbundbaustoff Carbon-Leichtbeton vorliegen und es keine Anwendung im Betonbau gibt.

„Durch die wissenschaftliche Untersuchung des Baustoffs soll es gelingen, das Anwendungsfenster von carbonbewehrten Betonbauteilen weiter zu vergrößern und gerade im Bereich der Fertigteile einen Attraktivitätszugewinn zu generieren. Die bestehenden Wertschöpfungsketten werden dadurch gestärkt und vergrößert“, so Bauprofessor Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau der HTWK Leipzig.

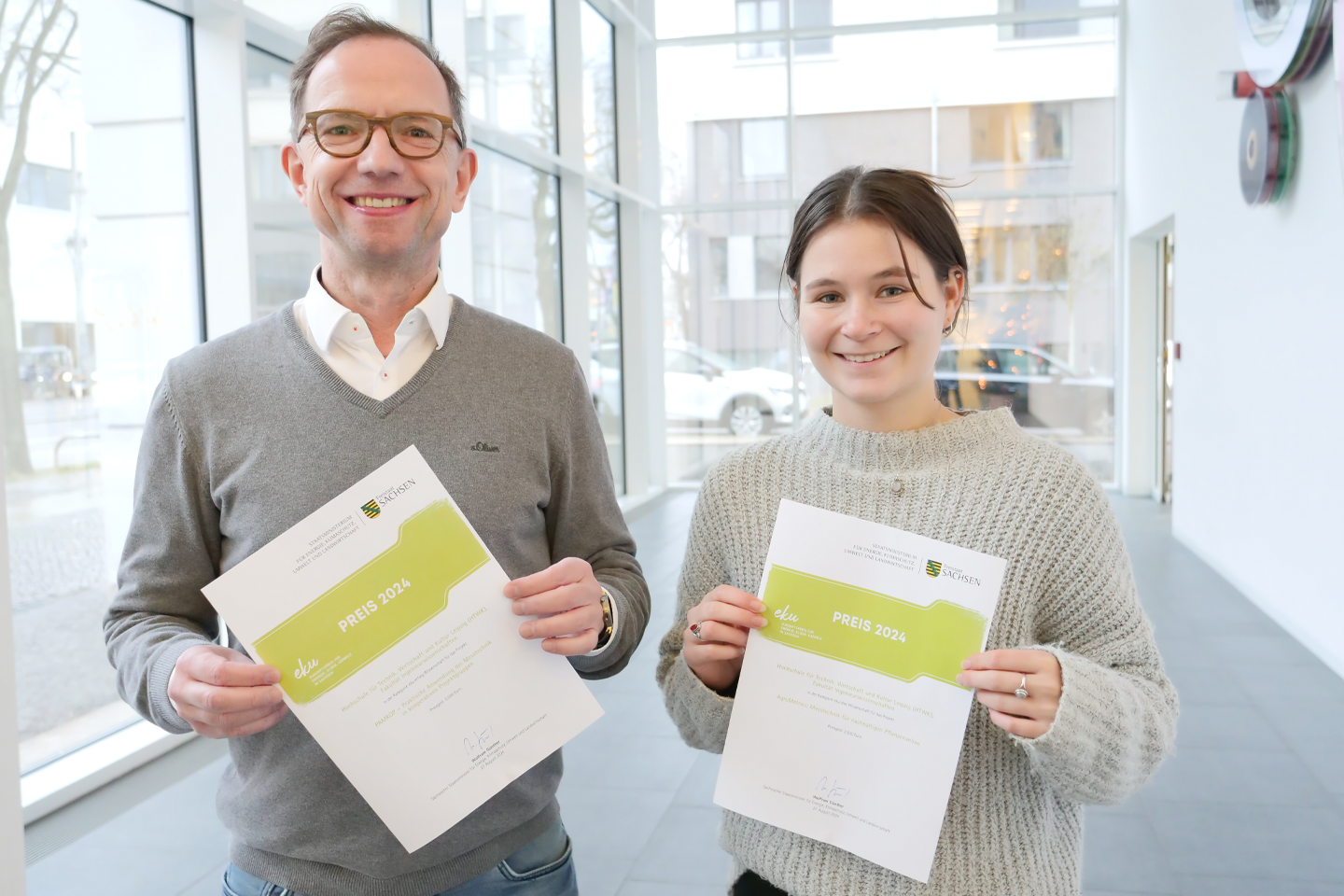

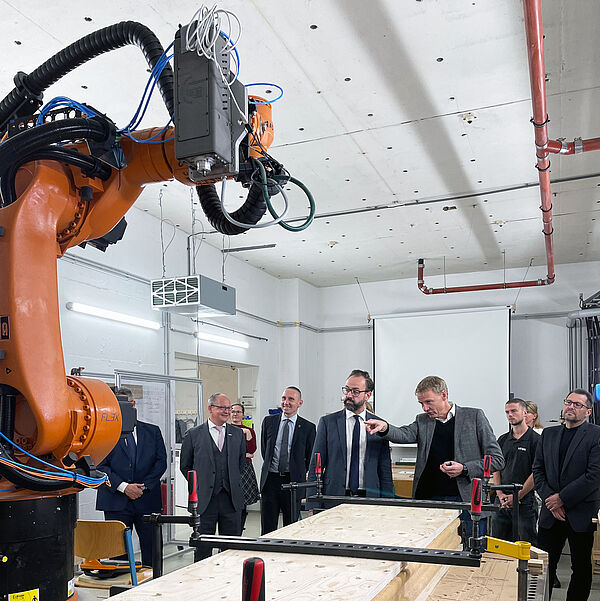

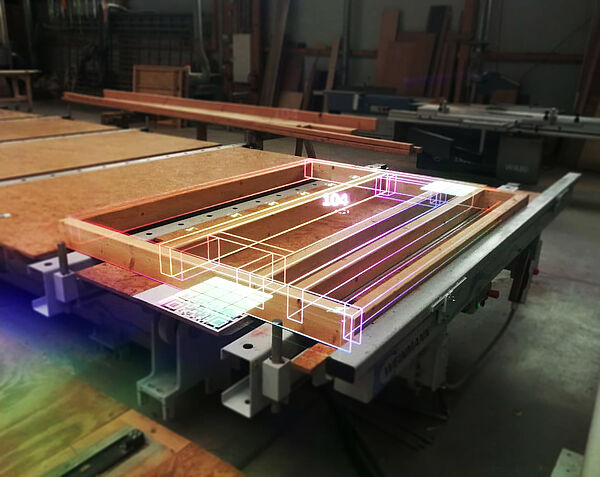

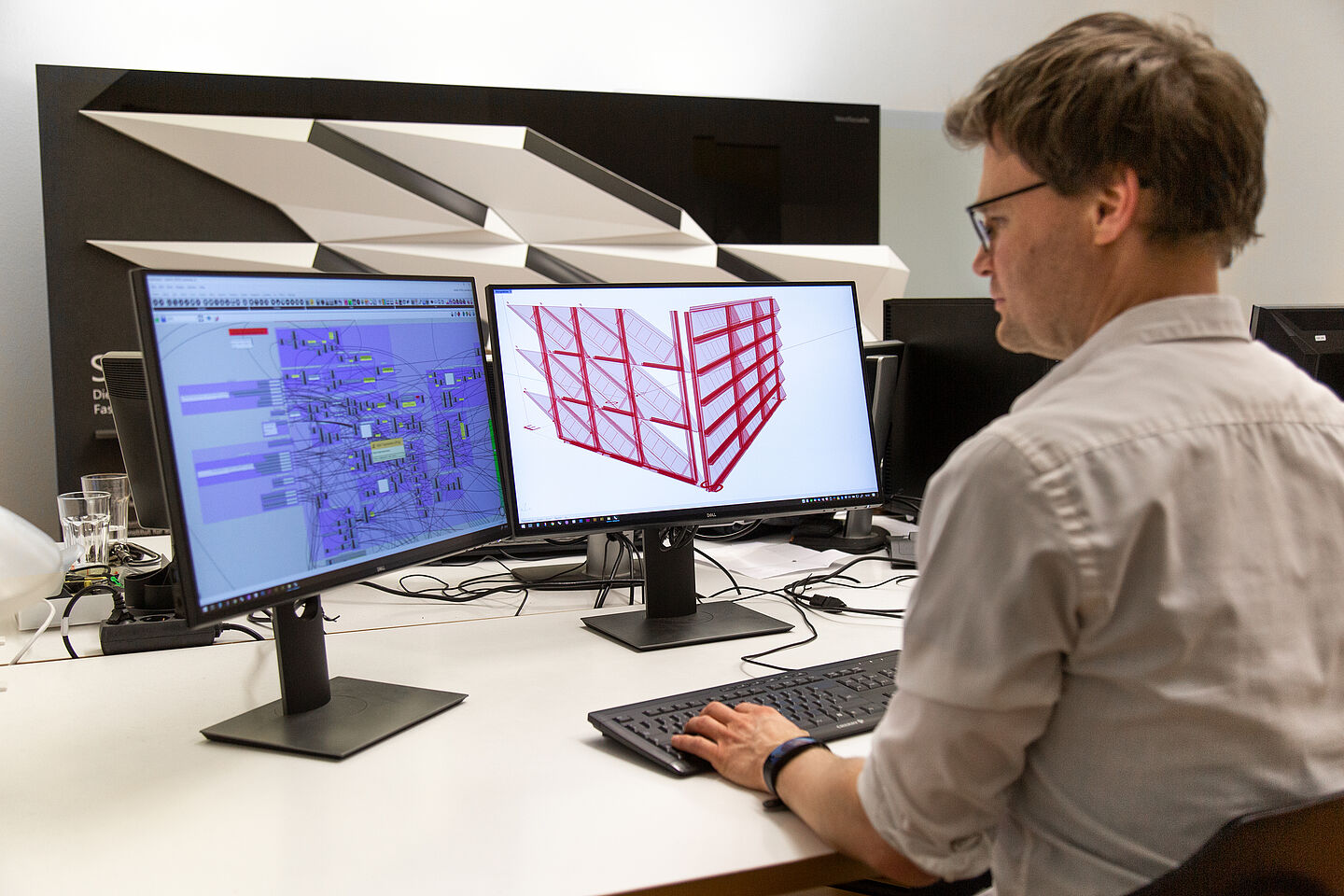

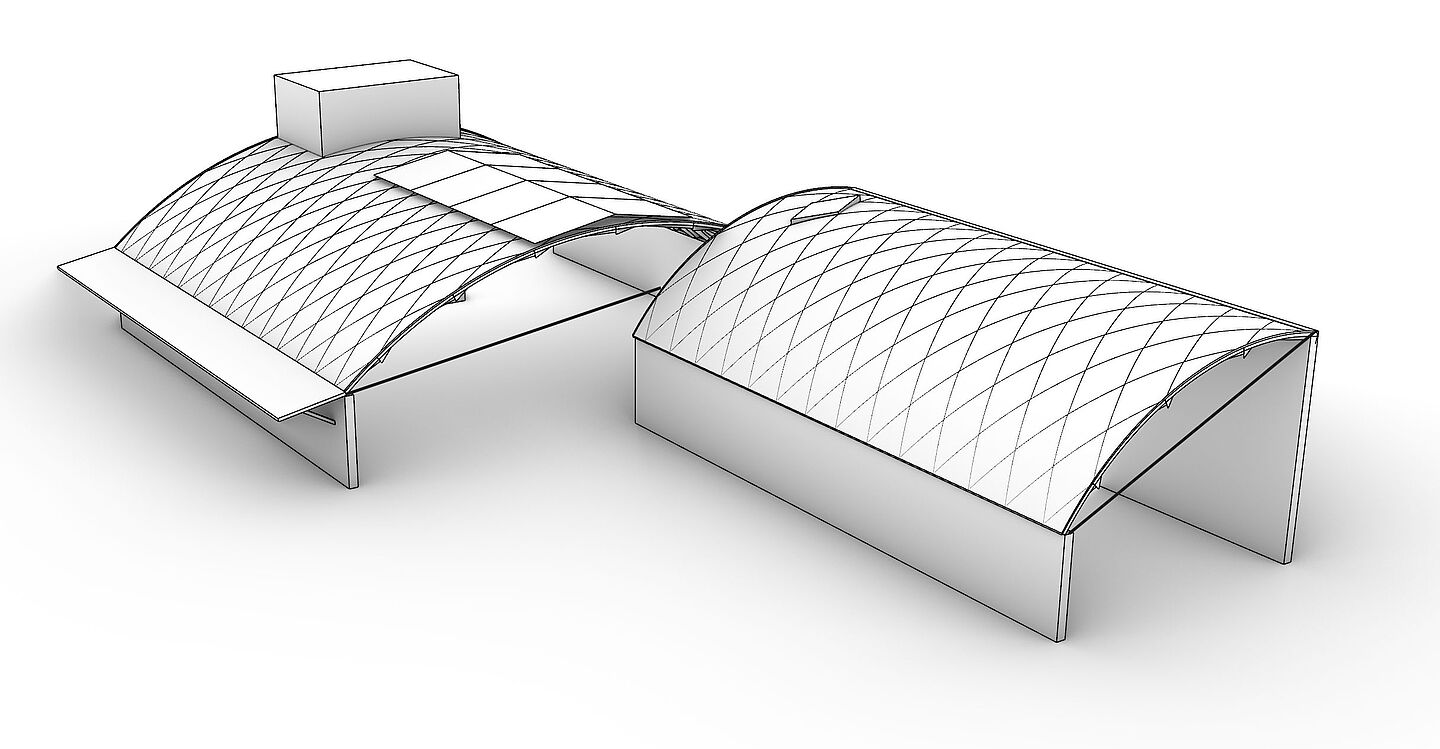

Mit seinem Wirken stärkt Stahr die Bedeutung Leipzigs und Sachsens im nachhaltigen und innovativen Holzbau. Als promovierter Bauingenieur, der seit 2010 Professor an der HTWK Leipzig ist, hat er insbesondere in der angewandten Forschung zu digital basierten Fertigungskonzepten und in der Architekturlehre neue Maßstäbe gesetzt. Kern ist sein anwendungsbezogener Forschungsansatz, der den architektonischen Entwurf, die ingenieurtechnische Planung und die numerisch gestützte Fertigung zusammenbringt. Ziel ist es, mit Systeminnovationen Lücken zwischen einzelnen Fachdisziplinen bzw. Prozessschritten zu schließen – und das Bauen von Grund auf ganzheitlich zu gestalten: „Um in Zukunft klimaschonend zu bauen, bedarf es dringend innovativer Konzepte, welche die Materialverbräuche senken, die Nutzungszeiten der Bauwerke durch höhere Ausführungsqualitäten verlängern und den Einsatz kaum recyclingfähiger mineralischer Baustoffe reduzieren. Darin sehe ich auch meine besondere Verantwortung als Wissenschaftler“, beschreibt Stahr seine Motivation.

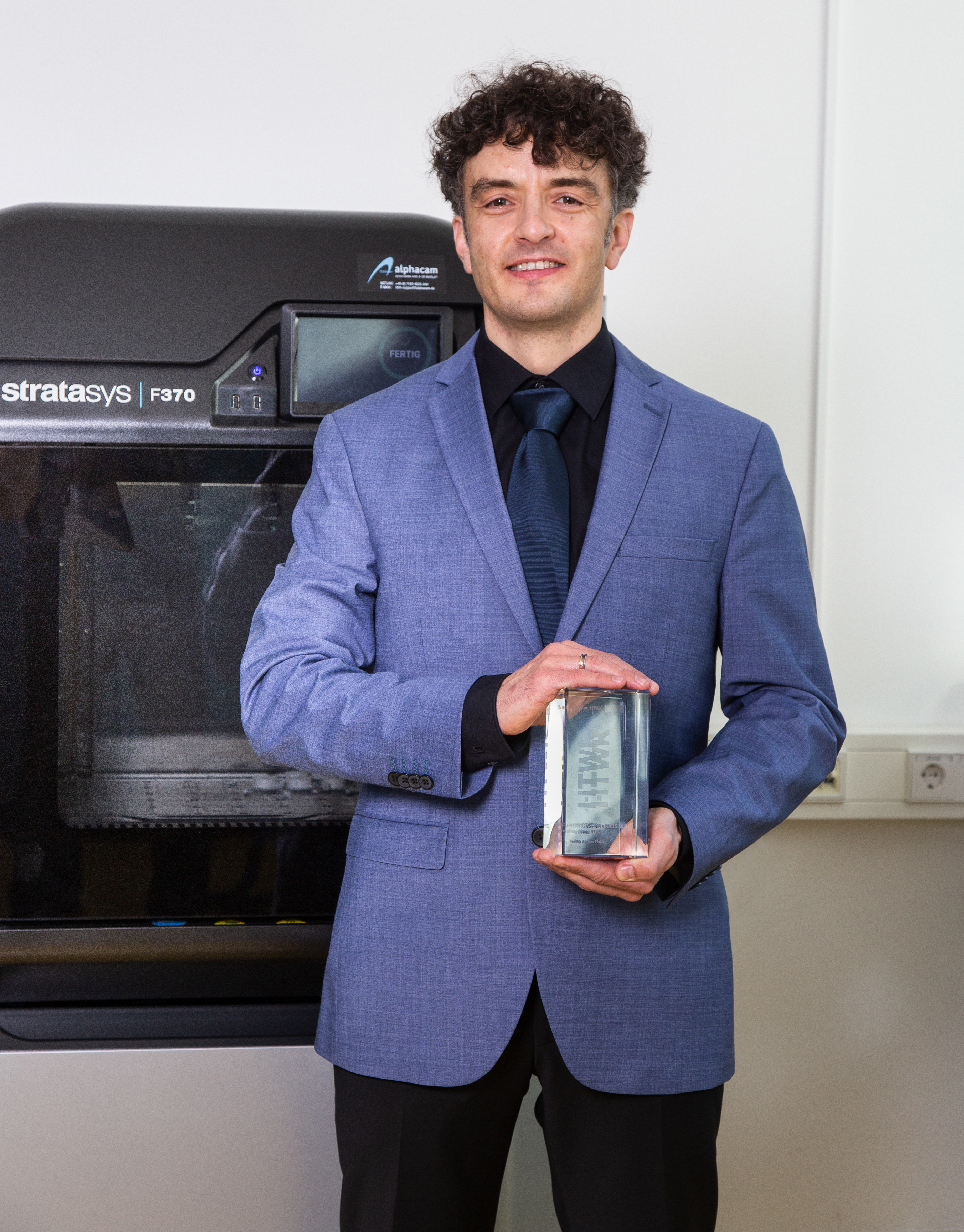

Prof. Dr.-Ing. Jean- Alexander Müller, Rektor der HTWK Leipzig, betont: „Die unermüdliche Arbeit von Alexander Stahr erfährt durch den Leipziger Wissenschaftspreis eine angemessene öffentliche Würdigung. Seine Forschung zum klimafreundlichen und zukunftsfähigen Bauen hat großen Anwendungsbezug und strahlt über HTWK und Stadt Leipzig hinaus. Damit hat sie das Potenzial, Leipzig und die Region voranzubringen. Alexander Stahr steht damit zugleich exemplarisch für die Leistungsfähigkeit und Qualität von Lehre und Forschung an unserer Hochschule für angewandte Wissenschaften.“

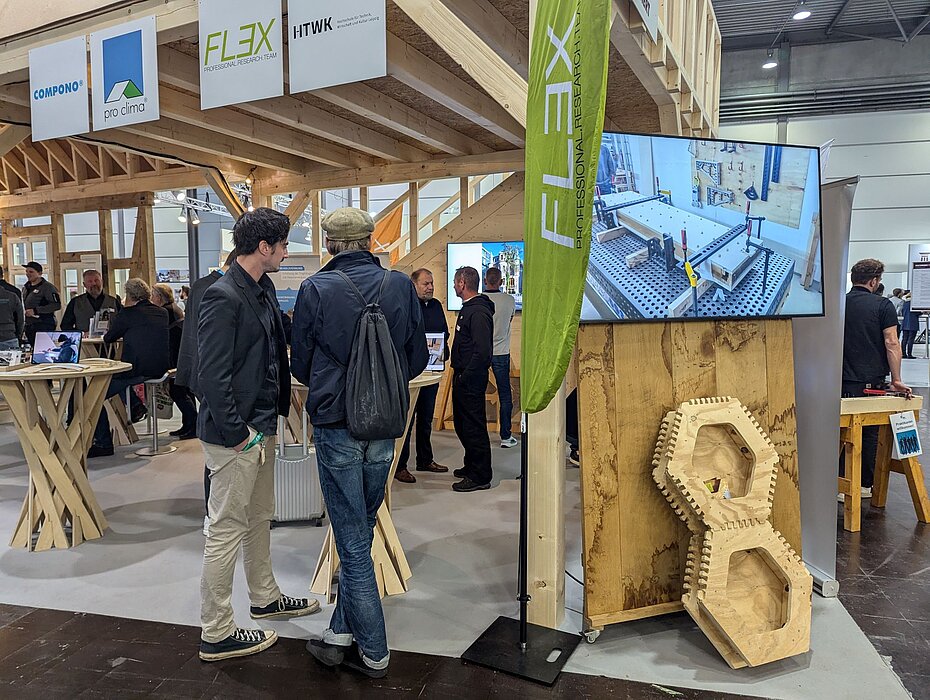

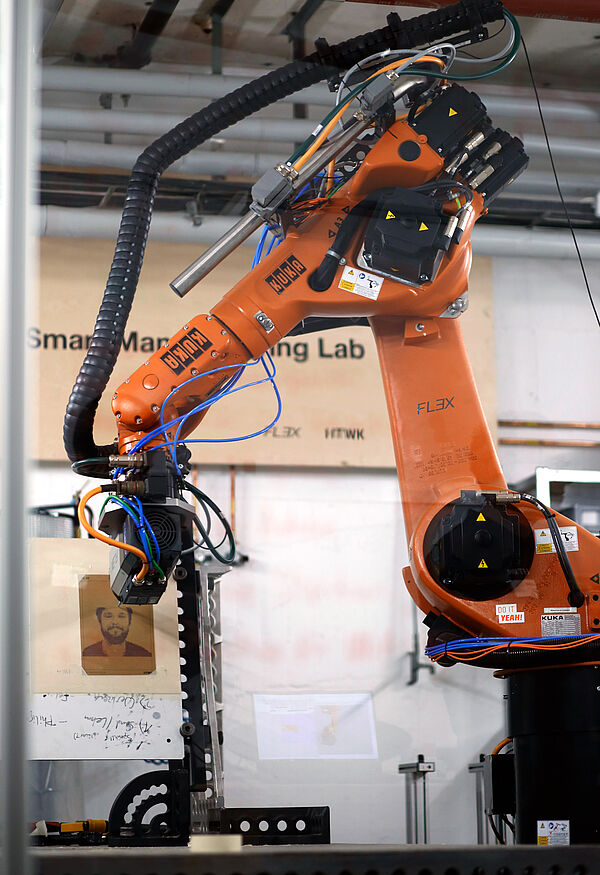

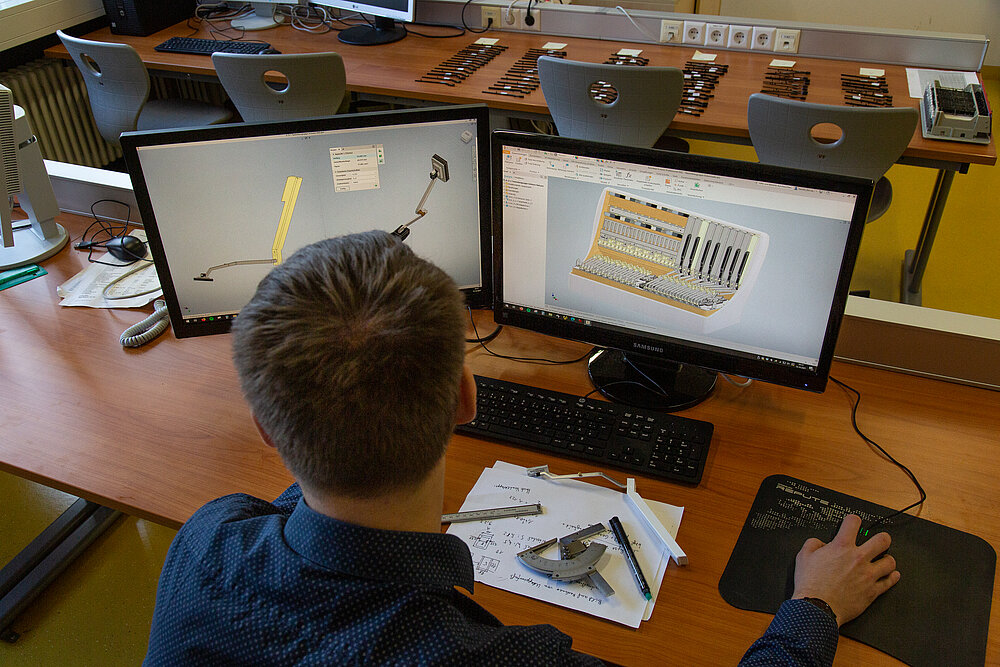

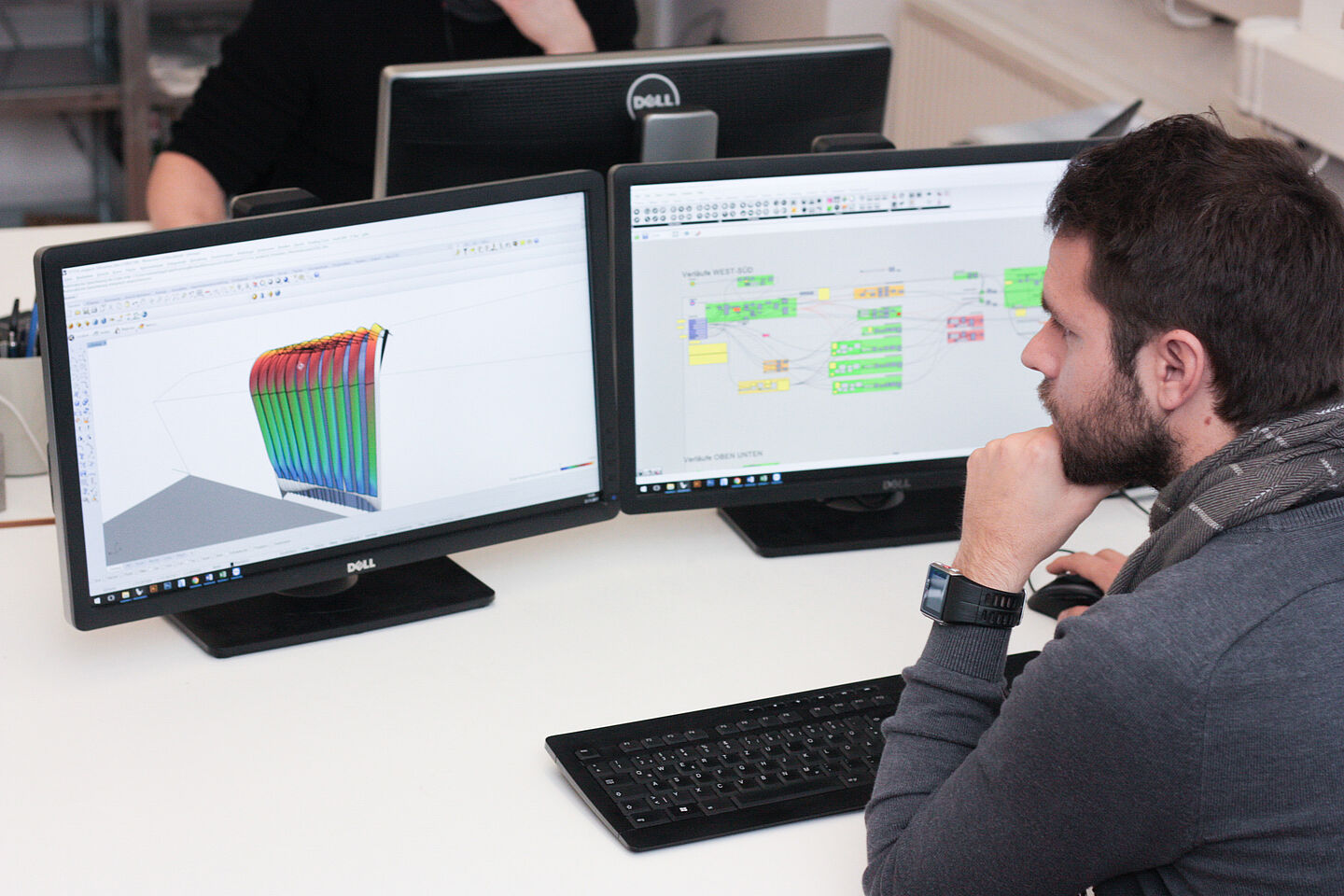

Forschungsgruppe FLEX: Forschen, Lehren und Experimentieren

Ein zentrales Element in Stahrs bundesweit und international beachtetem Schaffen hier in Leipzig ist die interdisziplinäre Forschungsgruppe FLEX, die er 2014 ins Leben rief. Er und sein Team entwickeln neue Lösungen an der Schnittstelle von digitaler Planung und Fertigung. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Praxispartnern hat das Team bereits mehr als 20 Forschungsprojekte umgesetzt.

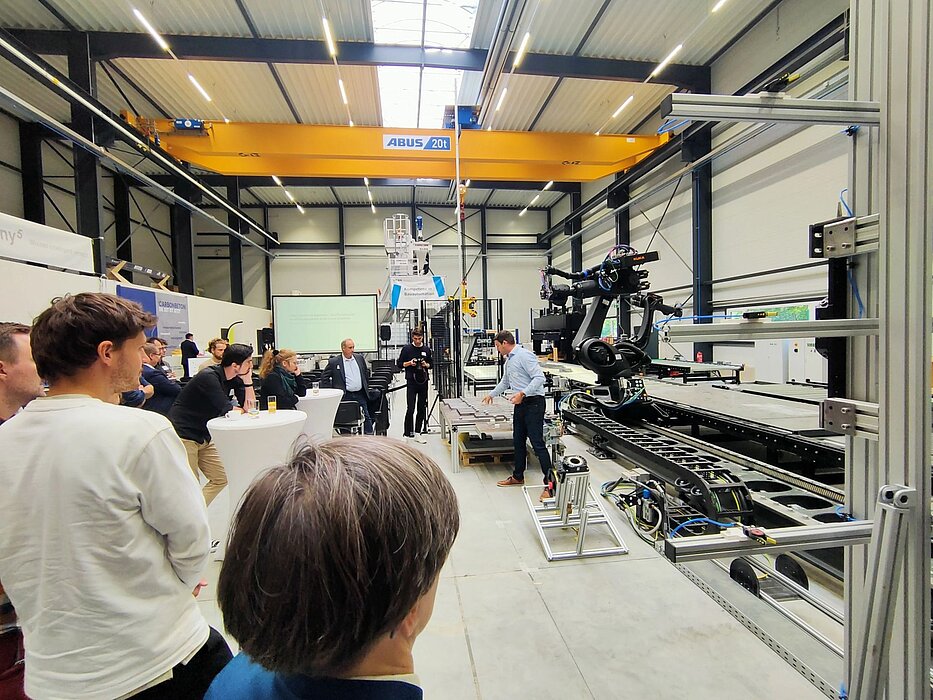

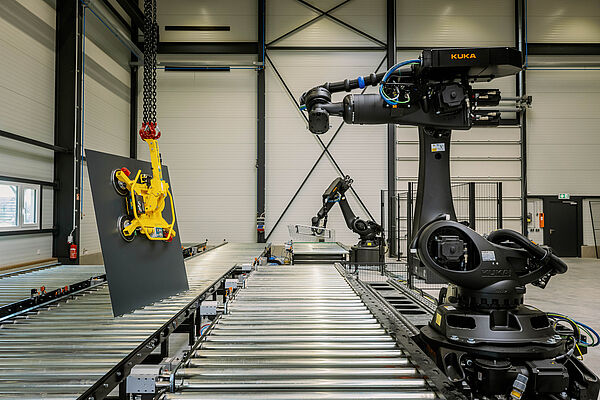

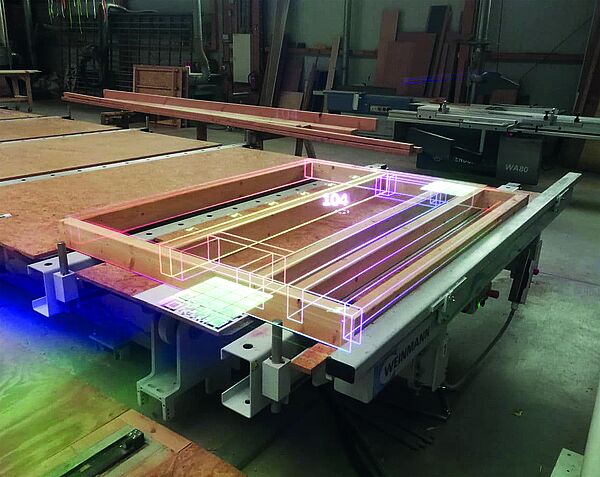

HolzBauForschungsZentrum

Zu den Meilensteinen gehört die Eröffnung des HolzBauForschungsZentrum Leipzig im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen im Stadtteil Engelsdorf 2024. In der hochmodernen Forschungshalle sollen Grundlagen für Hersteller- und Bauprodukt-unabhängige Fertigungskonzepte für das digital basierte Bauen der Zukunft mit Holz entwickelt werden. Damit wird sowohl lokal als auch regional, national und international eine Lücke geschlossen. Im HolzBauForschungsZentrum entwickeln Stahr und sein Team Lösungen für das Bauen mit vorgefertigten Teilen aus nachwachsenden Rohstoffen im Anwendungsmaßstab.

Regional vernetzt

Die enge Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Region bildet einen Schwerpunkt für Stahr und FLEX, um Konzepte in der Praxis zu evaluieren und fehlerhafte Annahmen schnell korrigieren zu können. Seit 2018 engagiert er sich im sächsischen Transferverbund Saxony5 der fünf sächsischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Im Anwendungsbereich „Produktion“ setzt er sich dort besonders für den Transfer von Wissen zu digital basierten Fertigungskonzepten in Architektur und Bautechnik ein.

Der Leipziger Wissenschaftspreis

Den Wissenschaftspreis verleihen seit 2001 die Stadt Leipzig, die Universität Leipzig sowie die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig alle zwei Jahre an Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, deren Arbeiten höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und Leipzigs Ruf als Stadt der Wissenschaften festigen.

Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger des Leipziger Wissenschaftspreises waren beispielsweise Prof. Dr. Christian Wirth, Professor für spezielle Botanik und funktionelle Biodiversität (2022), Prof. Dr. Evamarie Hey-Hawkins, Professorin für Anorganische Chemie an der Universität Leipzig (2019), Prof. Dr. Dan Diner, Direktor des Simon-Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig (2013) sowie Prof. Dr. Svante Pääbo, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (2003), der 2022 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhielt.

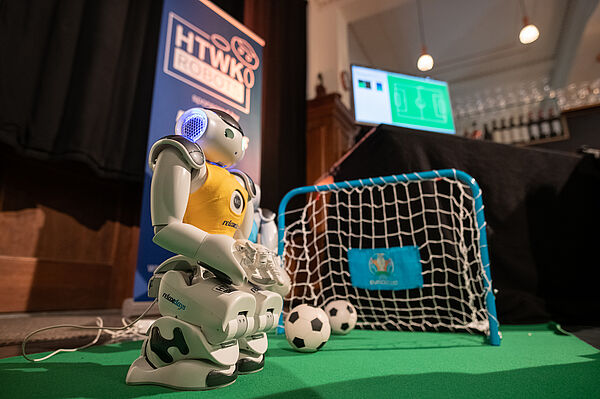

Standort im Leipziger Süden

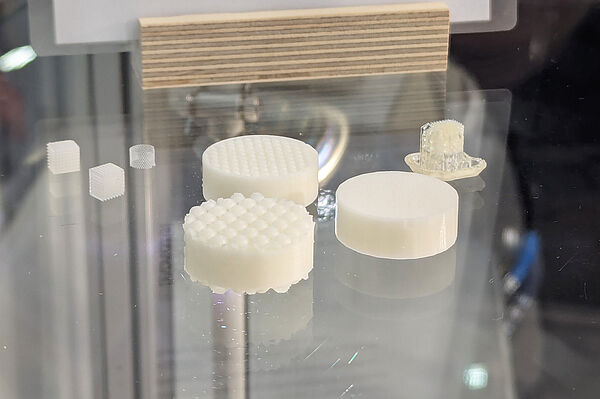

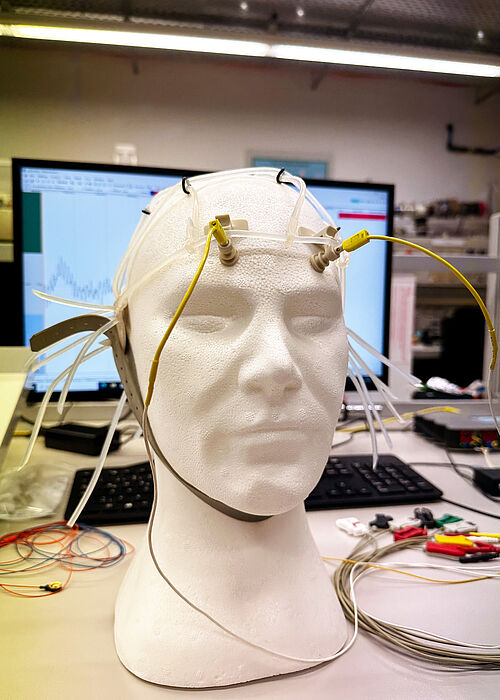

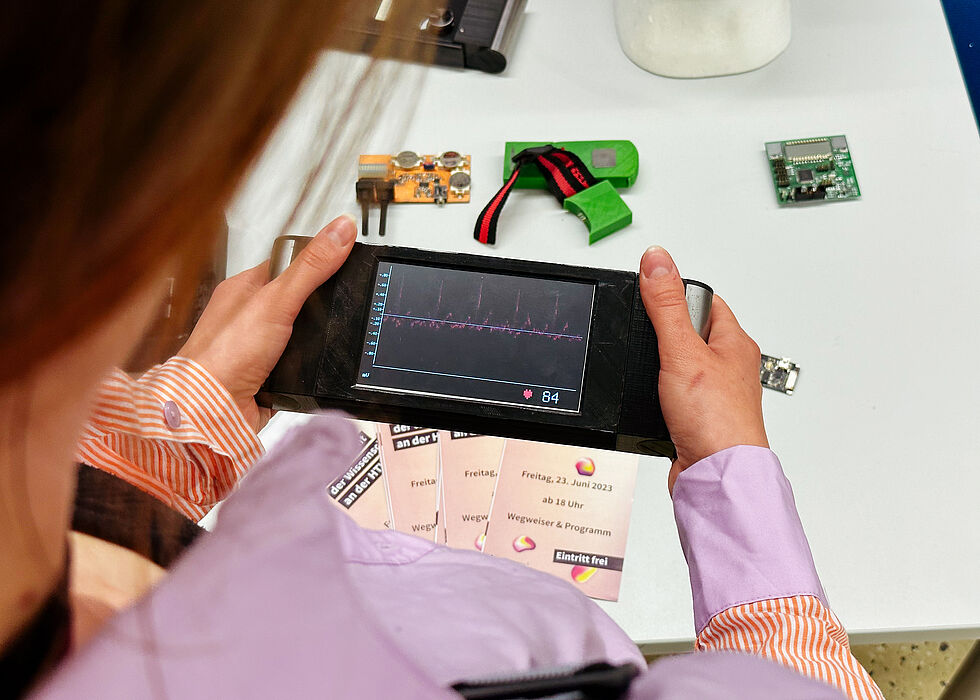

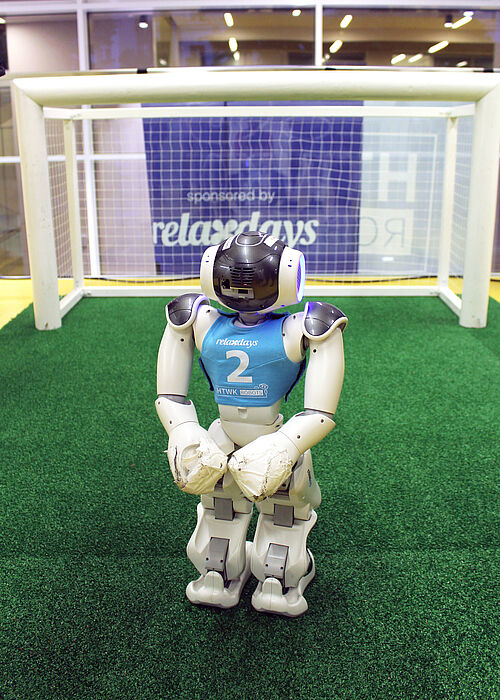

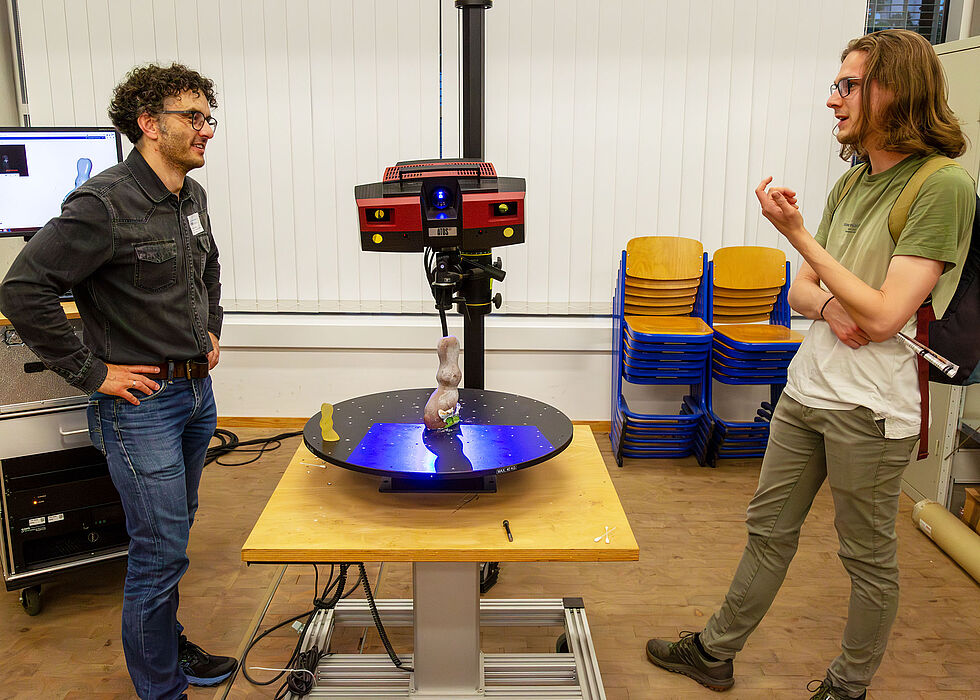

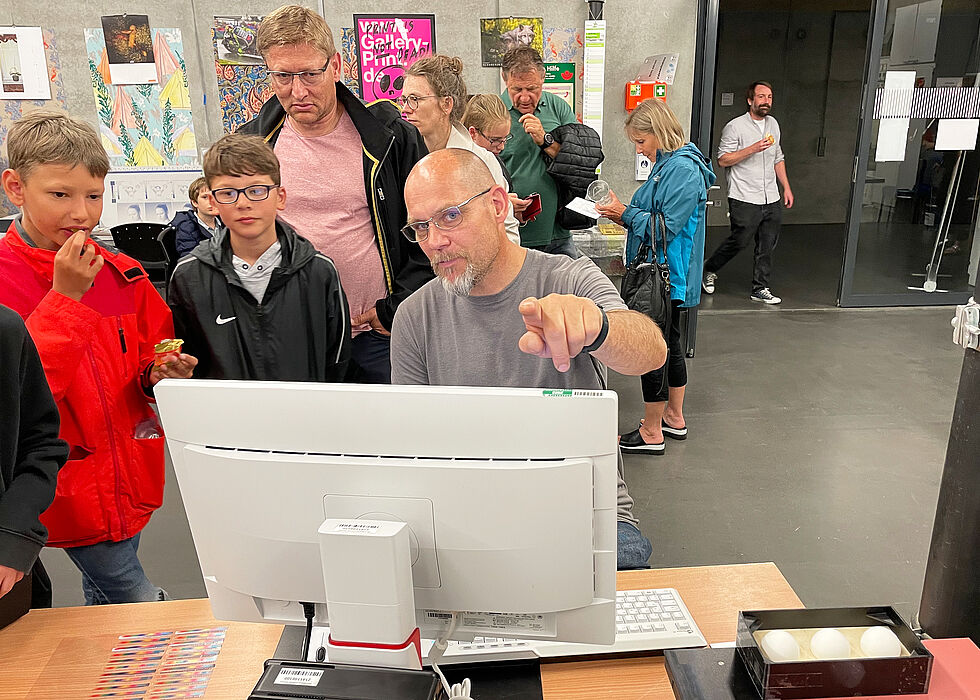

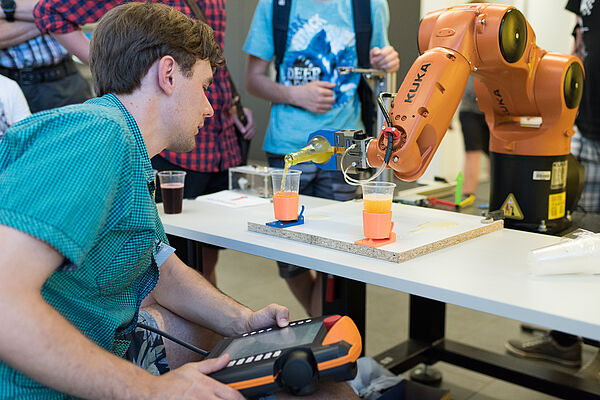

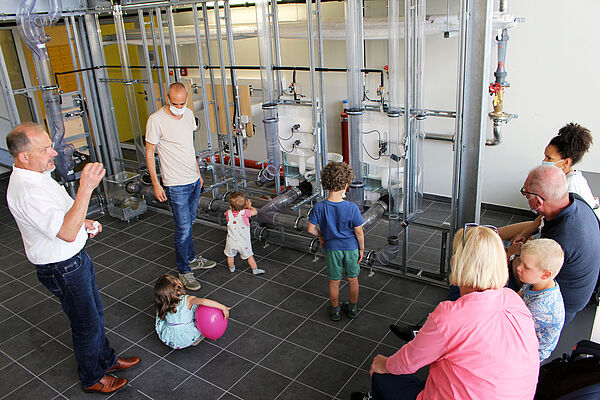

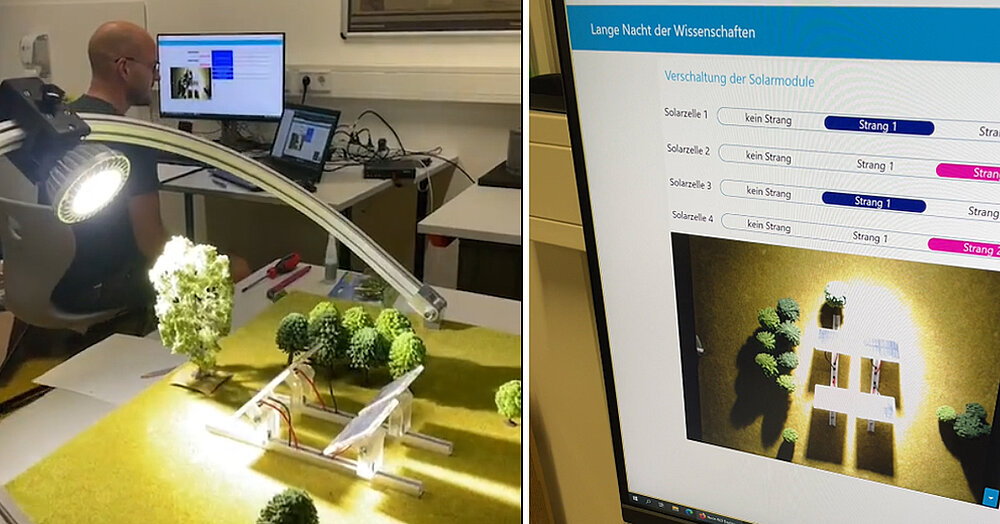

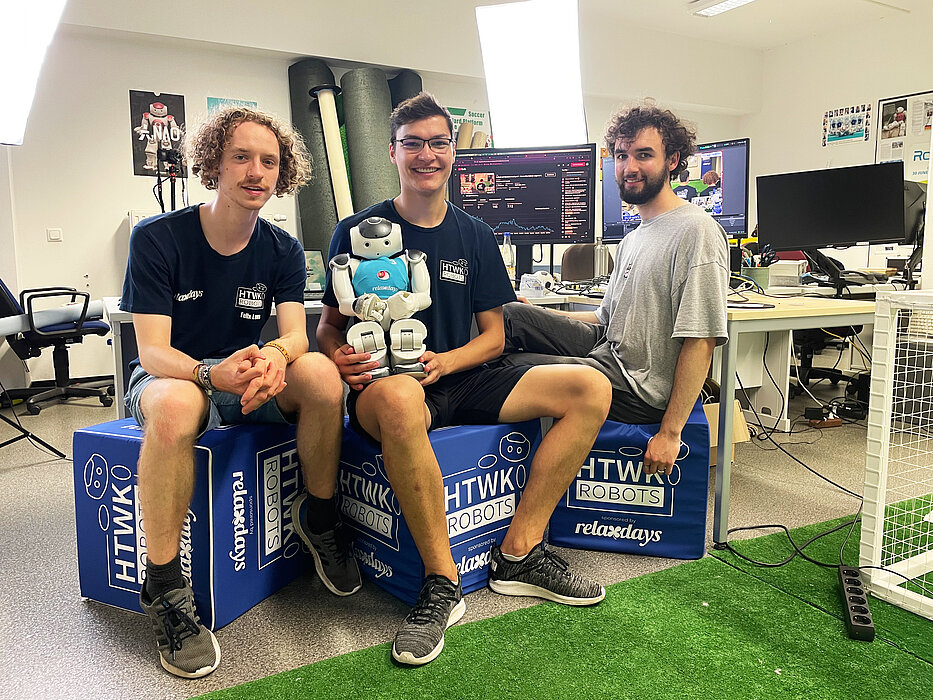

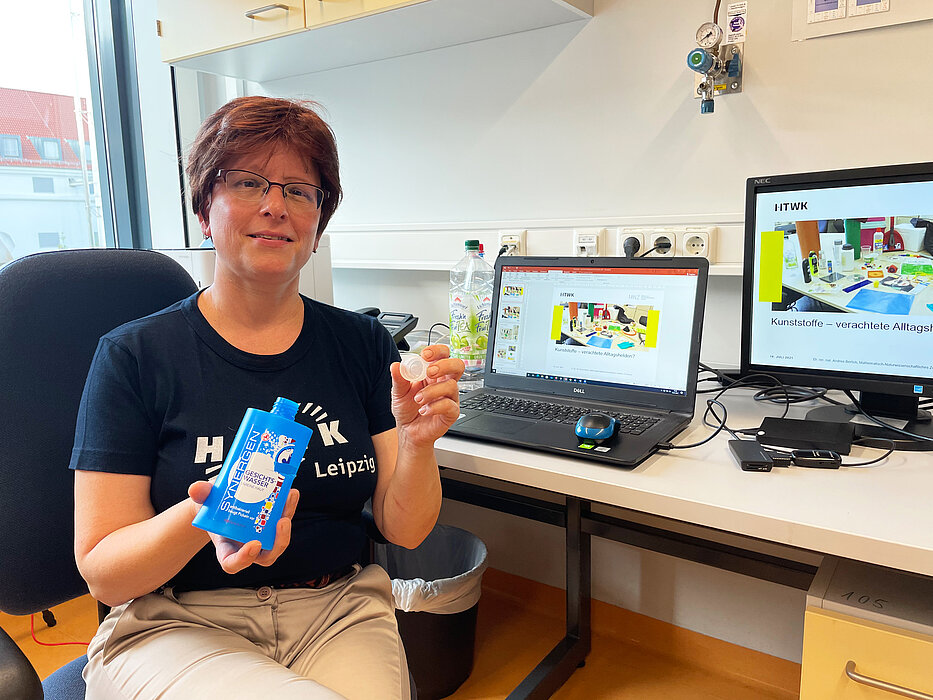

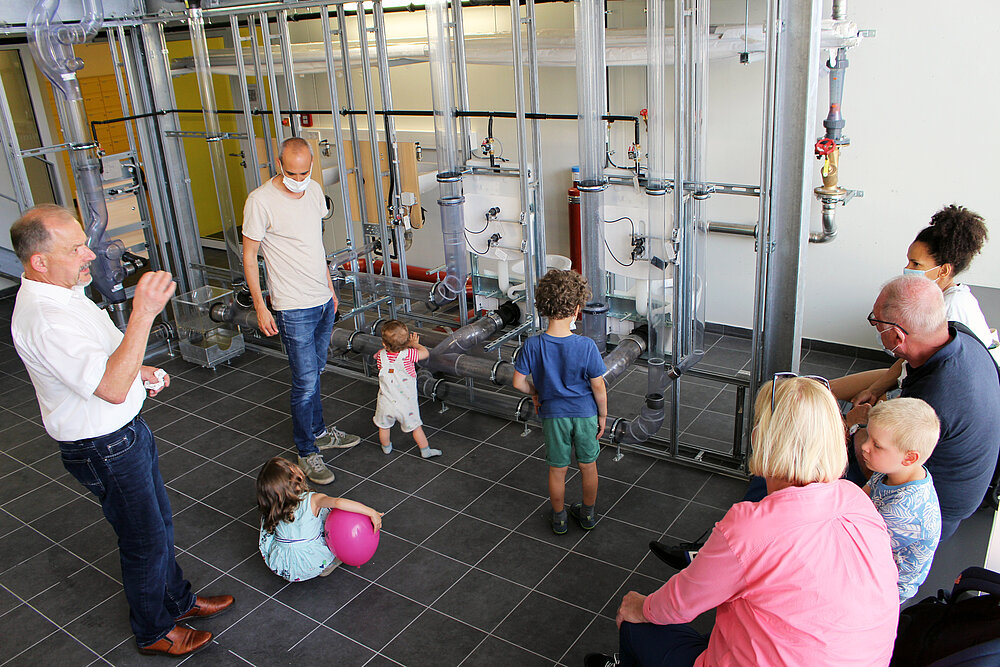

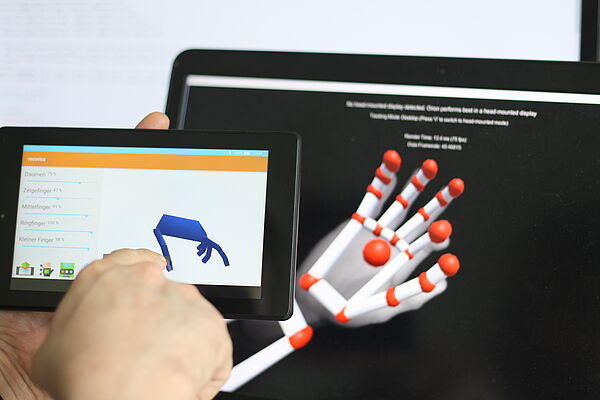

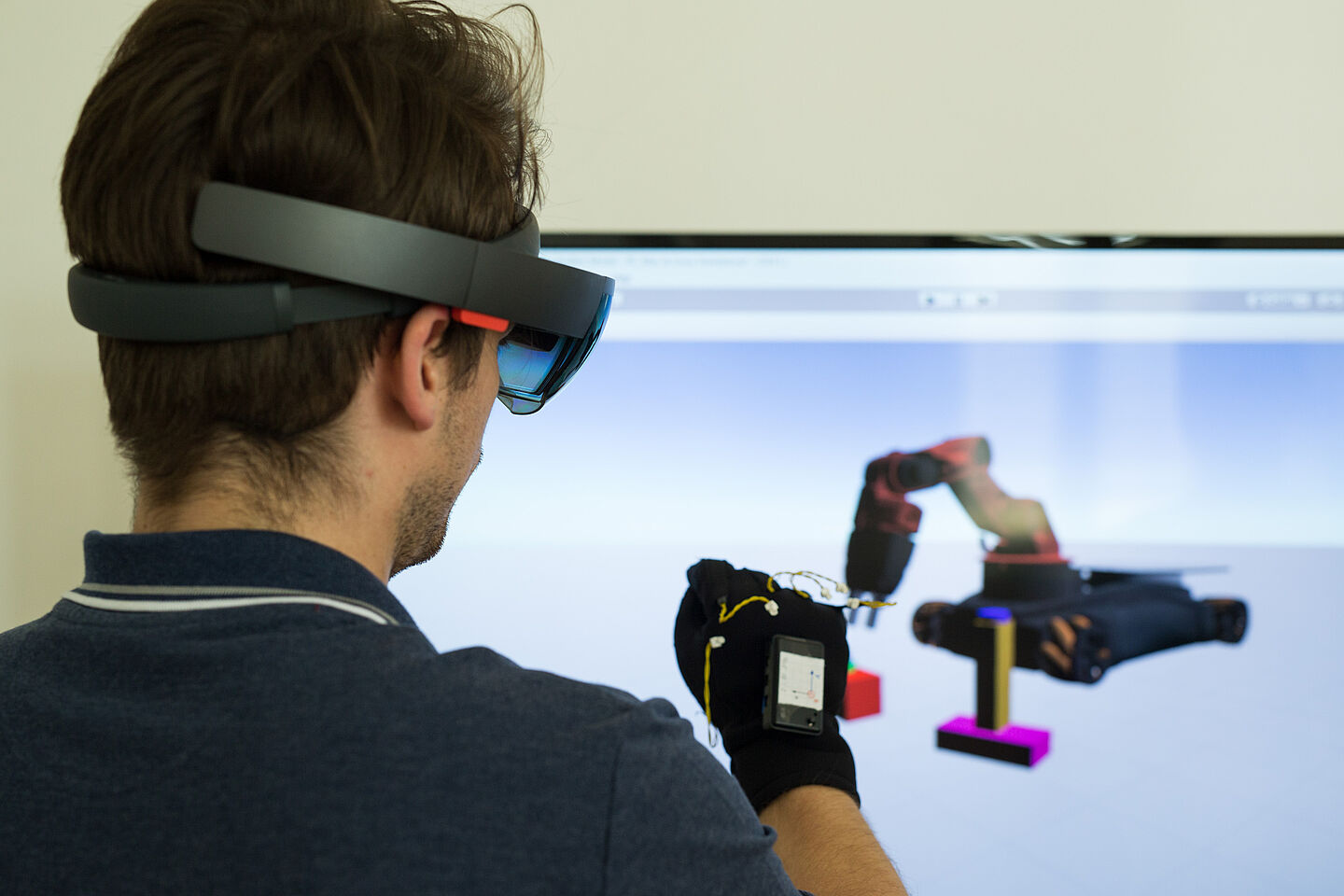

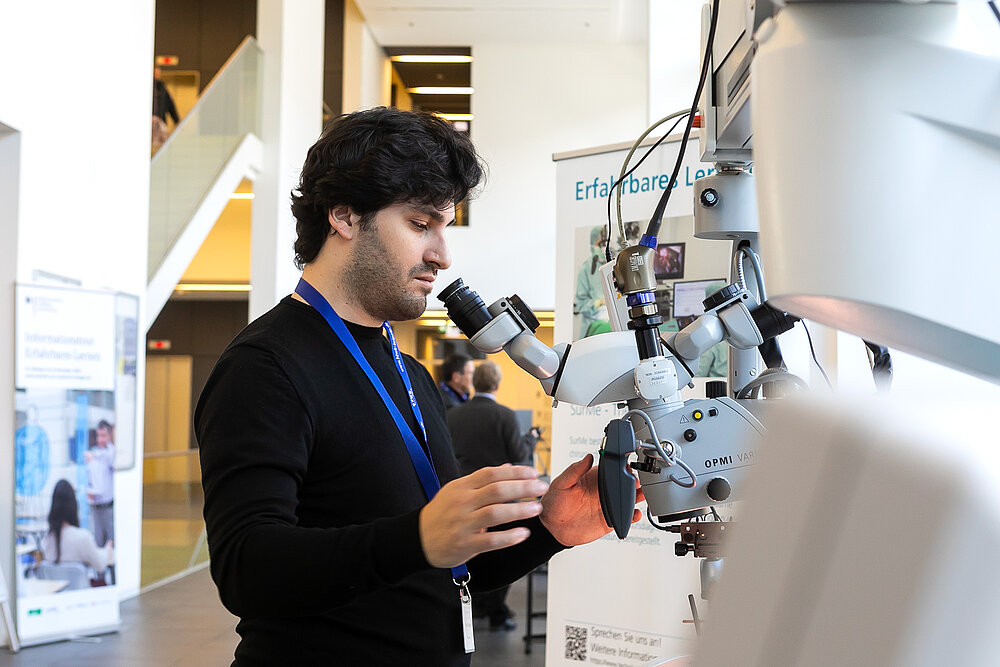

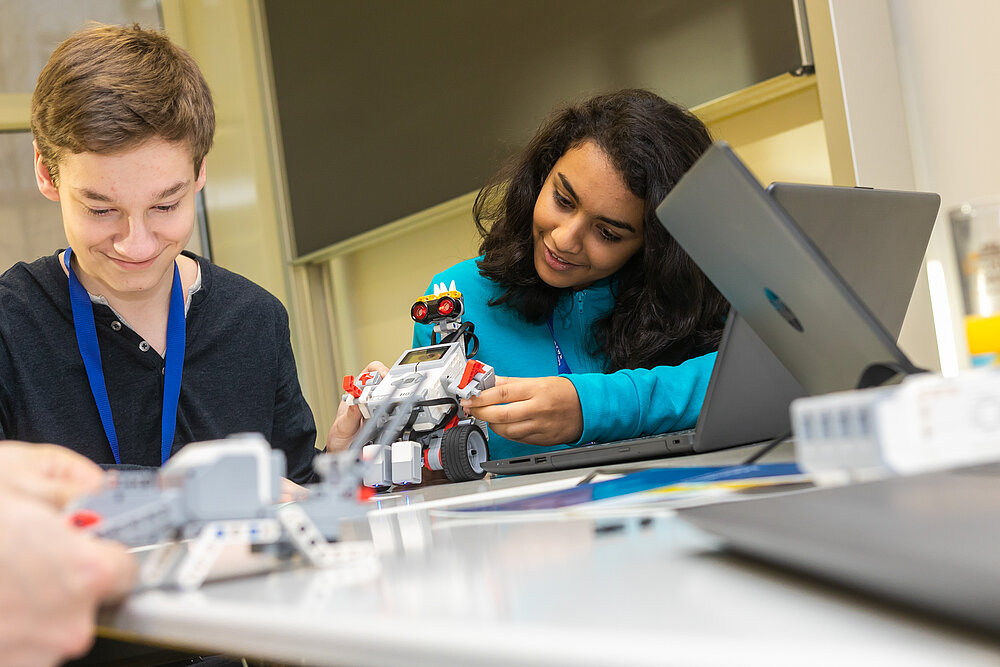

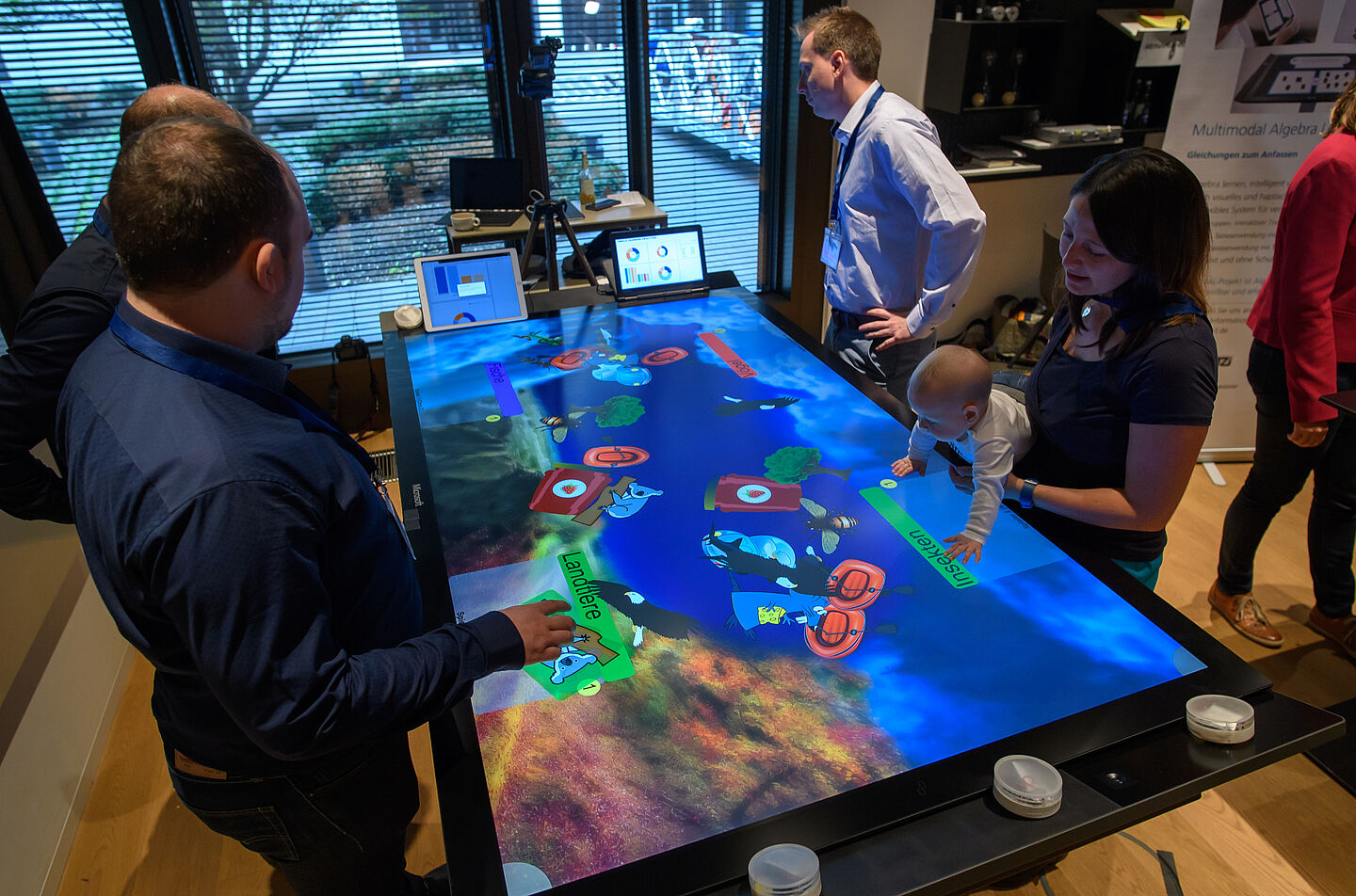

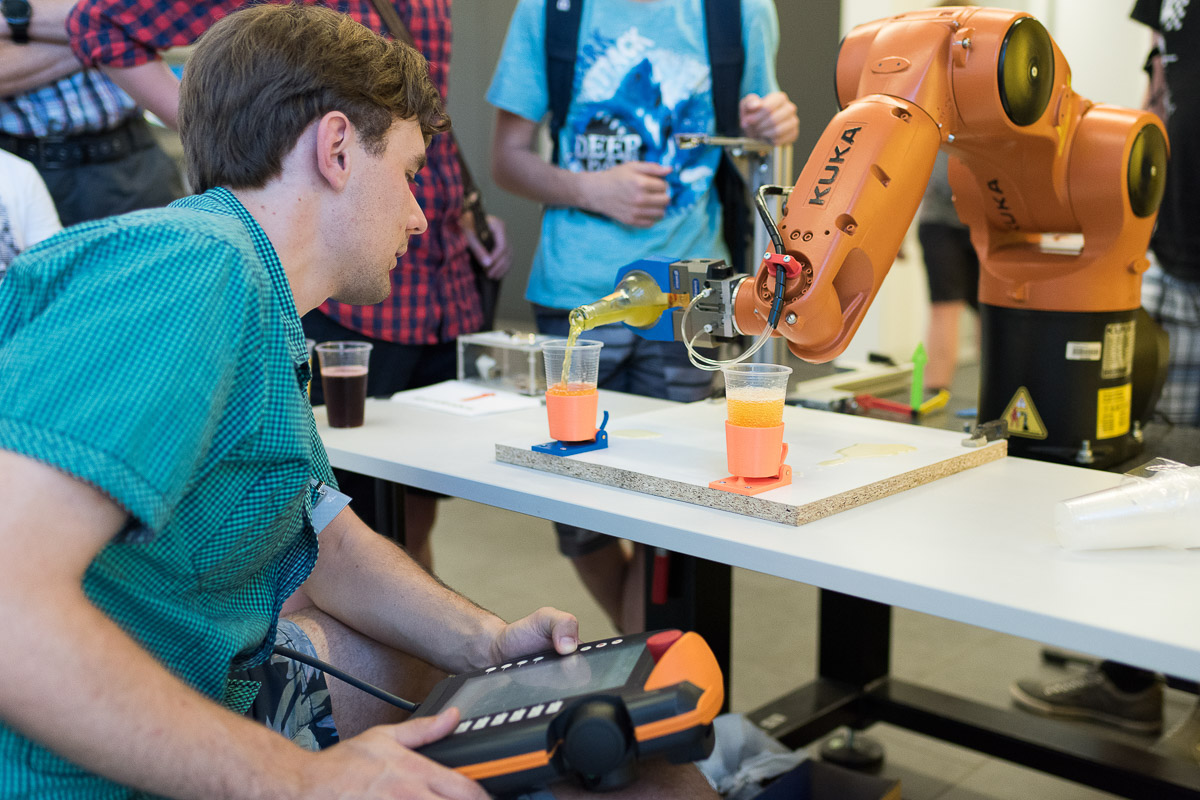

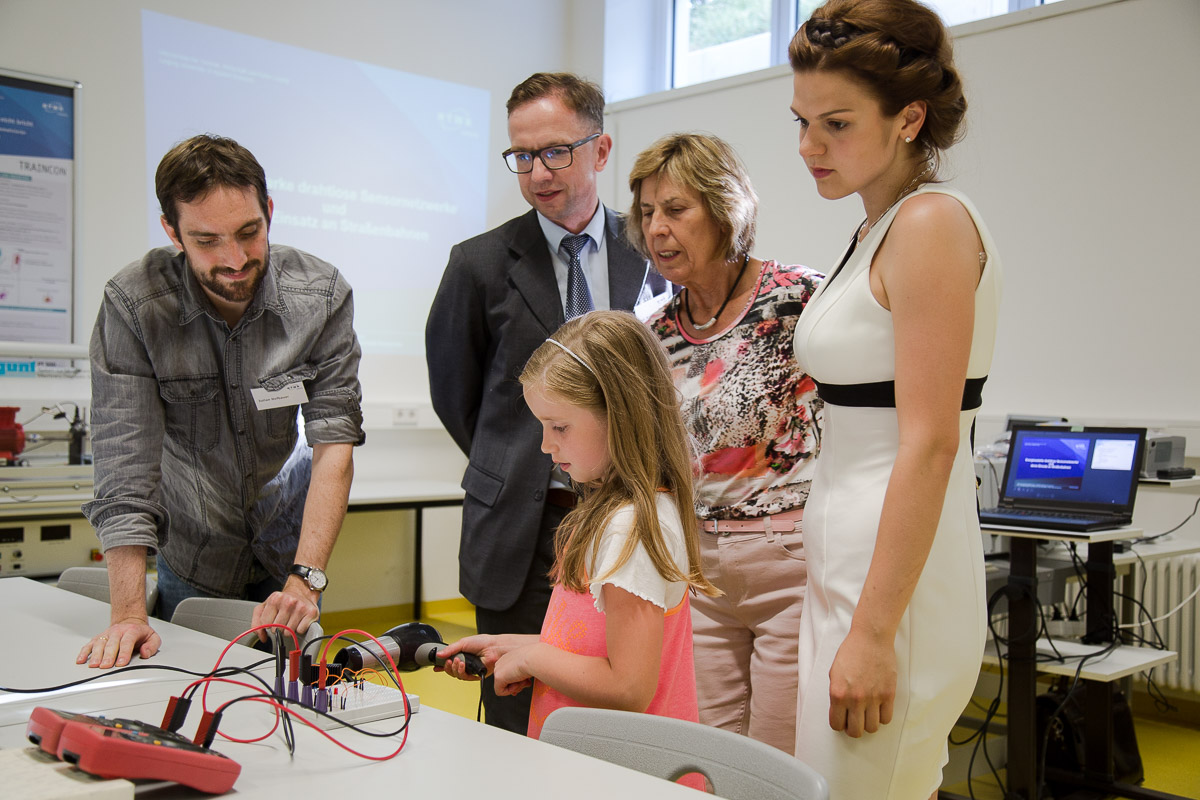

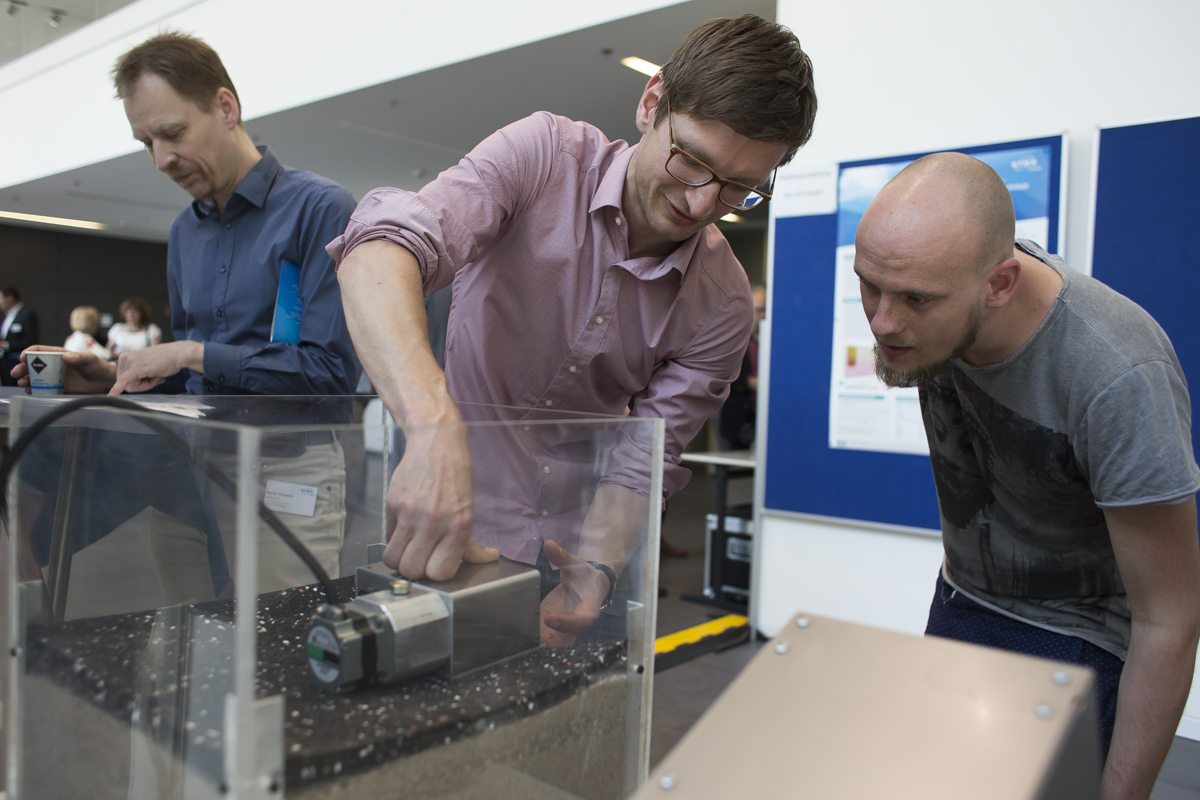

Im Foyer des Nieper-Baus (Karl-Liebknecht-Straße 134) gibt es Mitmachstationen und Exponate zum Anfassen und Ausprobieren: Einige davon befassen sich mit nachhaltigen Materialien wie Carbonbeton und Holz. So können Besucherinnen und Besucher beispielsweise ausprobieren, wie sie Beton zum Leuchten bringen oder wie digitaler Holzbau von Morgen mit Augmented Reality funktioniert. Den Kreislauf in Schwung bringt das bikelab: Hier können Gäste beim Fahrradfahren nicht nur Belastungen testen, sondern gleichzeitig Strom erzeugen. Oder sie finden beim interaktiven Sandkasten der Geotechnik heraus, ob ihr Sprung der eines Handstampfers oder doch einer schweren Impulsverdichtung gleicht. Viele Roboter sind in der 1. Etage zu finden: Die HTWK Robots präsentieren die neue Generation des Roboterfußballs, und nebenan wartet ein interaktives Tic-Tac-Toe-Spiel gegen einen superschnellen Scara-Roboter.

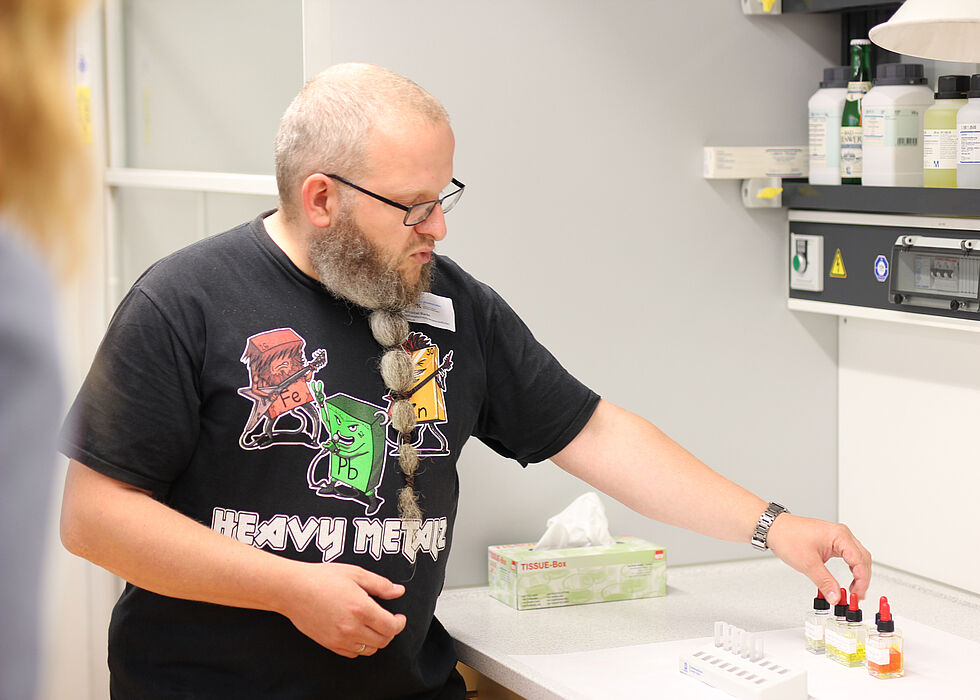

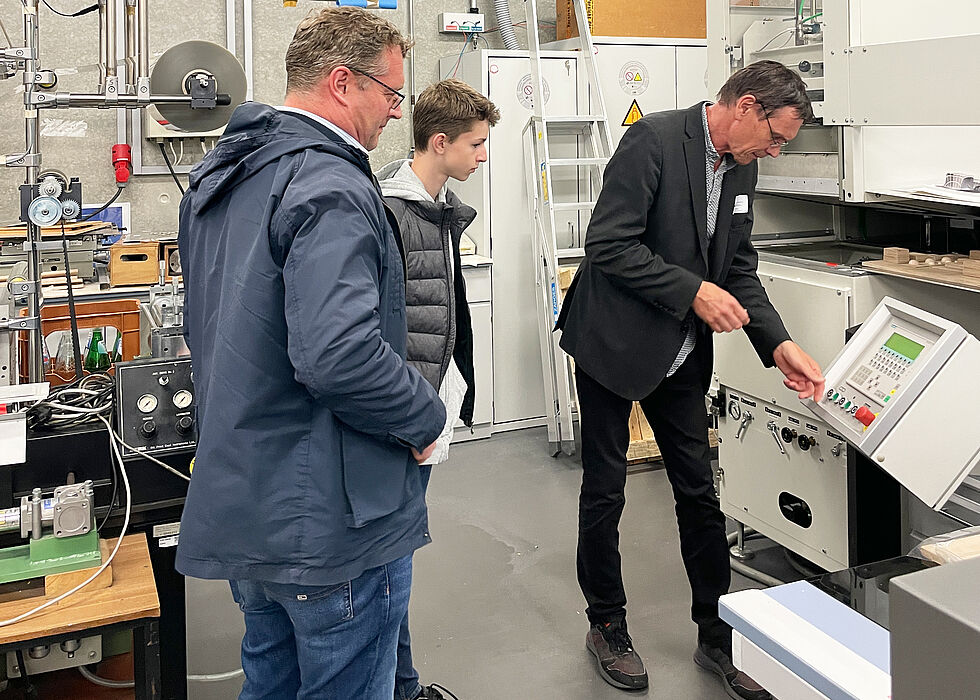

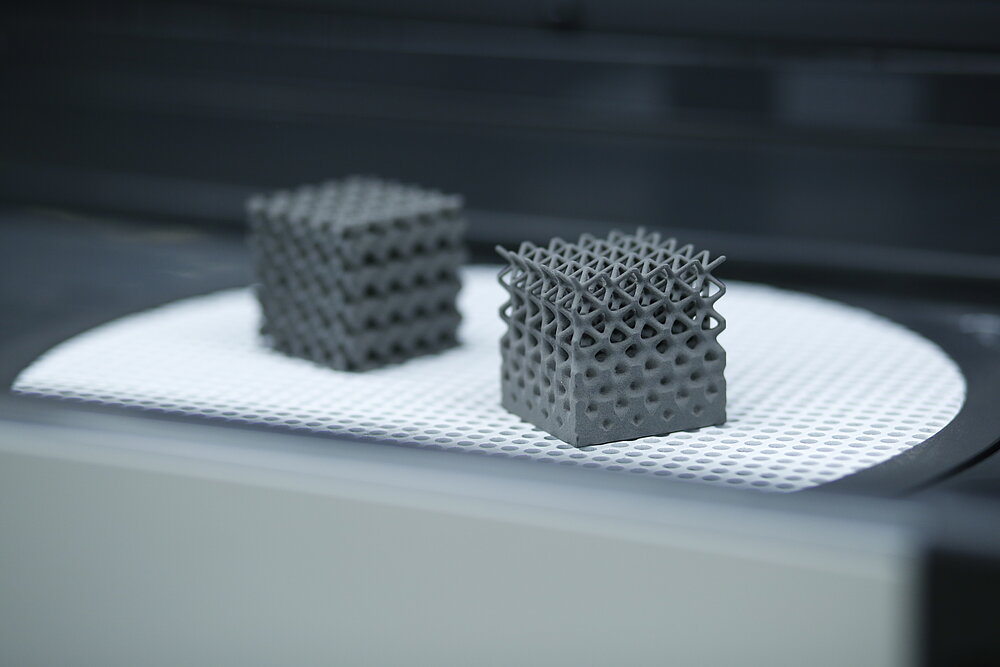

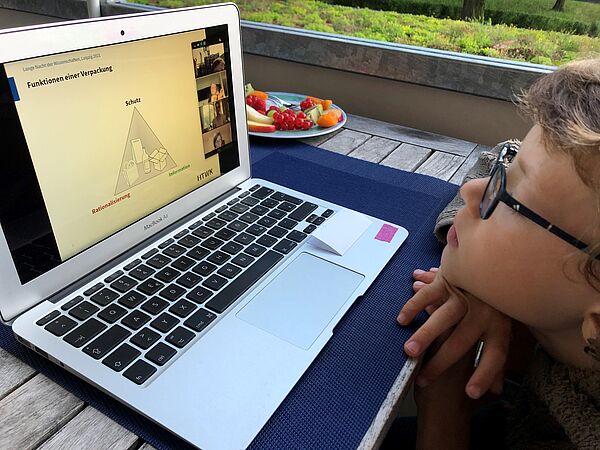

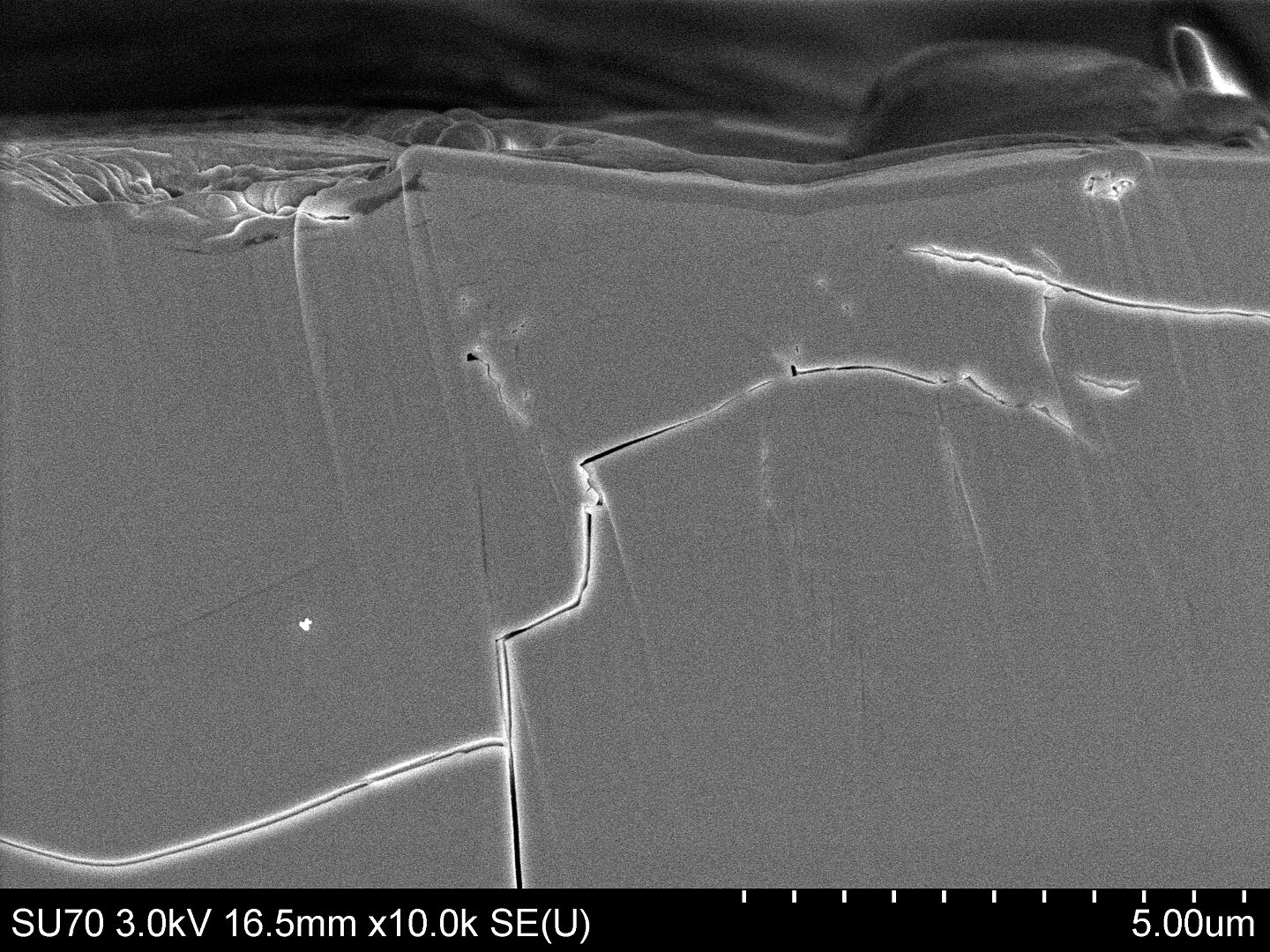

Geöffnet haben außerdem mehrere sonst für die Öffentlichkeit verborgene Labore: Dort gibt es Einblicke in die moderne Fertigung mit CNC-Fräs-Technik, in Elektrotechnik, in digitale Rekonstruktion, 3D-Druck und 3D-Scan sowie ins REM-Labor mit dem hochauflösenden Rasterelektronenmikroskop, das eine 1.000-fach höhere Auflösung als ein Lichtmikroskop hat. Noch mehr zu entdecken gibt es im Sanitärturm, wo Besuchende den Weg des Abwassers sehen können, oder beim Wasserbau-Labor, bei dem die Gefahren von Sturzfluten veranschaulicht werden. Gegenüber, im Lipsius-Bau mit dem angrenzenden Fechner-Bau, sind erstmals zwei weitere Labore geöffnet: Im Hardware-Labor können Interessierte selbst Bühnentechnik programmieren und „HTWK-Hasen“ löten oder wenige Räume weiter an Hand einer Demonstrations-Rauch-Kammer mehr über lebensrettende Rauchmelder erfahren. Im benachbarten Medienzentrum (Gustav-Freytag-Straße 40 a) und im Gutenbergbau (Gustav-Freytag-Straße 42) werden Geheimnisse der Verpackungstechnik gelüftet, beginnend bei der Frage, wie der Deckel auf den Joghurtbecher kommt. Mehr über Print- und Beschichtungsprozesse können Gäste erfahren, während sie ihren individuellen Tischtennisball bedrucken lassen.

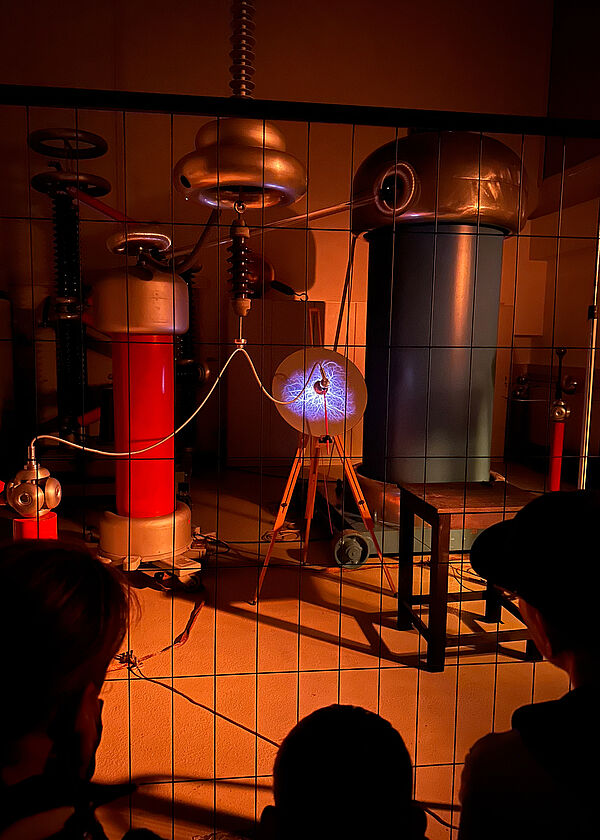

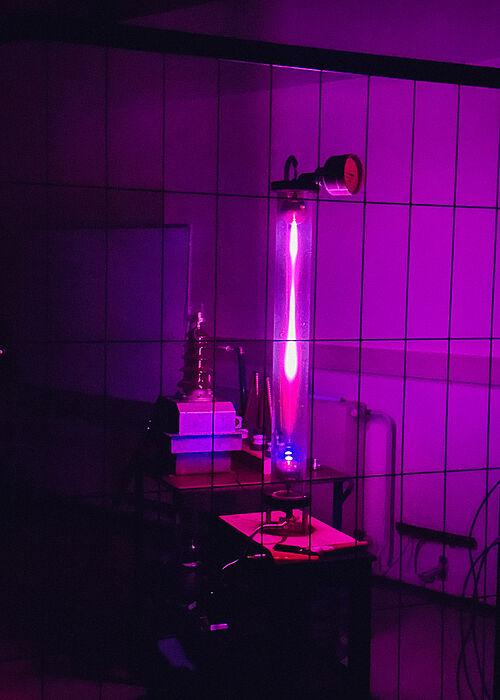

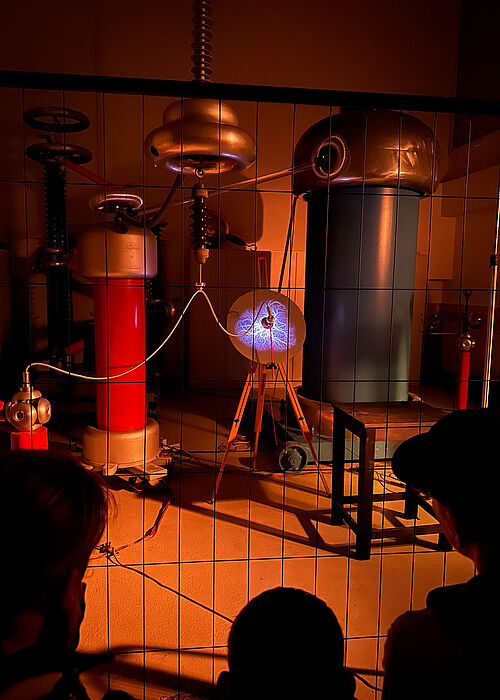

Standort im Zentrum-Süd

Im Wiener-Bau (Wächterstraße 13) gibt es die seltene Möglichkeit, faszinierende Wirkungen von Elektrizität zu bestaunen: Das im mitteldeutschen Raum einzigartige HTWK-Hochspannungslabor zeigt verschiedene Hochspannungsphänomene, darunter leuchtendes ionisiertes Gas und Blitze, die auf Oberflächen gleiten. Des Weiteren gibt es Exponate, mit denen Medizintechnik erfahrbar wird oder verschiedene Roboter, die auch selbst gesteuert werden können. Mehr Robotik zum Anfassen und Ausprobieren gibt es bei den Leobots, dem studentischen Robotik-Team der HTWK Leipzig. Nicht zu vergessen: Das leckere Eis am Stiel vom Makers Lab, das im Labor spannende Designs für köstliche Eiskreationen entwickelt hat und dabei über den Weg von der Idee bis zum fertigen Eisprodukt informiert.

Programm für Kinder und Jugendliche mit Anmeldung

Angehende Nachwuchsforscherinnen und -forscher können sich dieses Jahr auf zwei besondere Highlights freuen: Kinder ab dem Grundschulalter können dieses Mal zu Chemiedetektivinnen und -detektiven werden und beim Experimentieren herausfinden, warum es den Fischen im Aquarium schlecht geht. Für alle Rätselbegeisterten ab 14 Jahren hat die Hochschulbibliothek ein Escape-Game um einen „Wettlauf um die Zeit“ entwickelt. Für beide Veranstaltungen empfiehlt sich eine vorherige Anmeldung über die HTWK-Website, da die Plätze begrenzt sind.

Hintergrund

Die Lange Nacht der Wissenschaften ist eine gemeinsame Veranstaltung der Leipziger Forschungseinrichtungen und der Stadt Leipzig. Dieses Jahr findet sie am 20. Juni von 18 bis 23 Uhr in ganz Leipzig statt. Das gesamte Programm ist unter wissen-in-leipzig.de abrufbar. Das Programm der HTWK Leipzig findet sich unter htwk-leipzig.de/lndw.

Worum geht es?

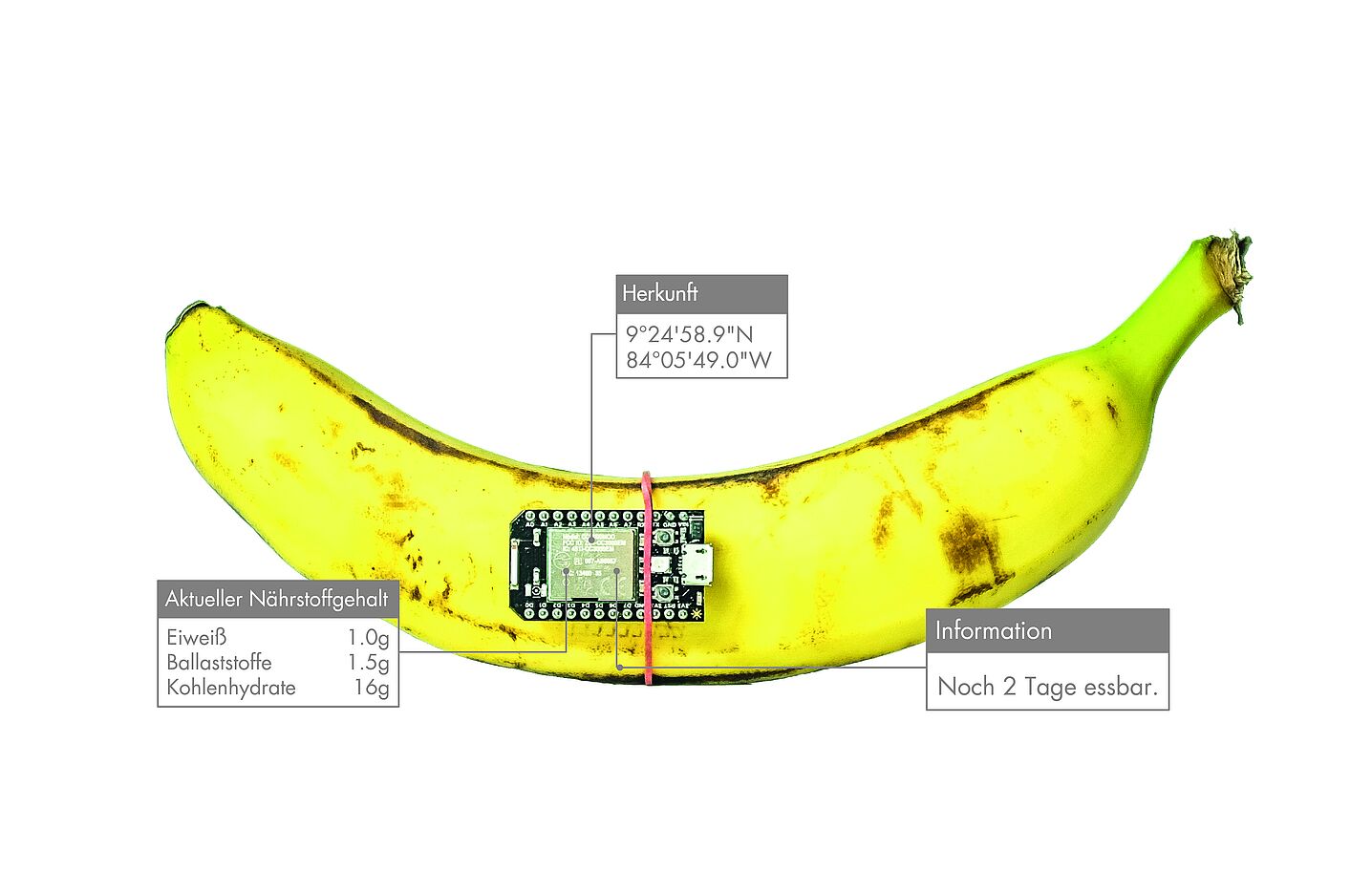

Wake-up Receiver (WuRx) sind kleine, extrem stromsparende Funkempfänger, die ständig "lauschen" können, ob ein spezielles Wecksignal (Wake-up Packets, WuPts) gesendet wird. Sie werden oft in batteriebetriebenen Sensoren eingesetzt.

Der Clou: Im Gegensatz zu normalen Empfängern, die viel Energie brauchen, ist für WuRx weniger als ein Tausendstel der Energie nötig. So können sie jahrelang im Stand-by warten und nur dann den Hauptempfänger "aufwecken", wenn ein relevantes Signal empfangen wird.

Im Zentrum des Papers steht die Frage, wie breitbandig diese Wecksignale sind, die die WuRx erkennen. Denn es gibt gesetzliche Vorschriften, wie breit Signale in bestimmten Frequenzbändern sein dürfen – vor allem in lizenzfreien Bändern. Zu breite Signale können dabei stören oder die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten.

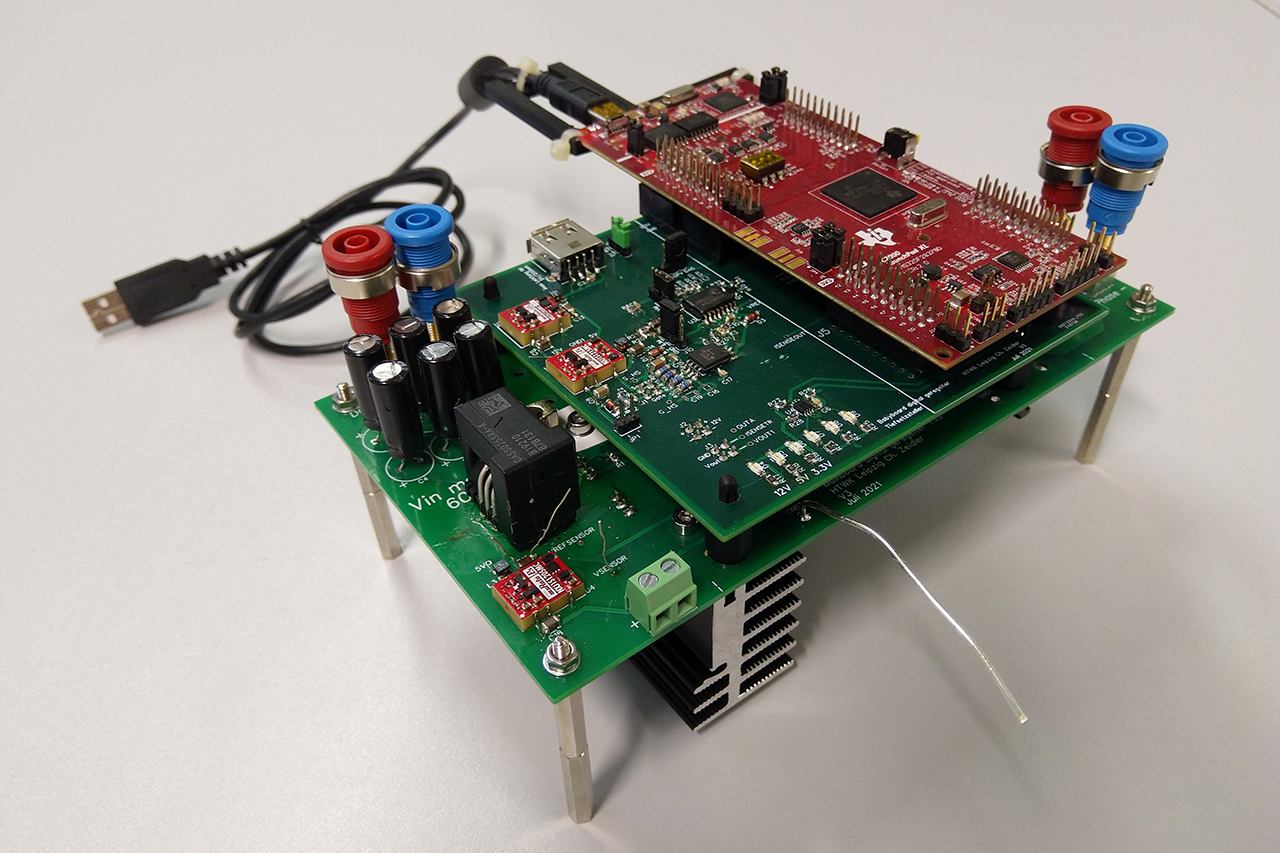

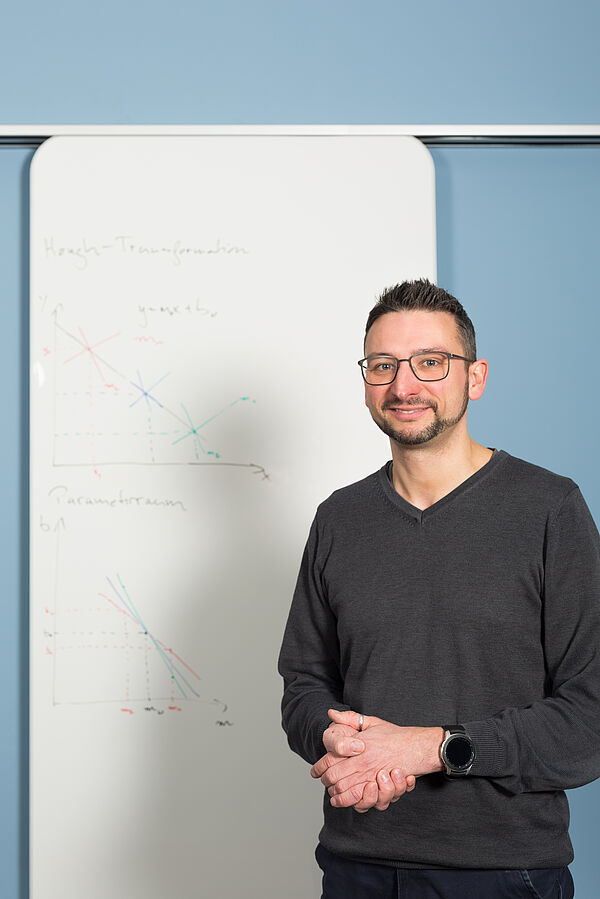

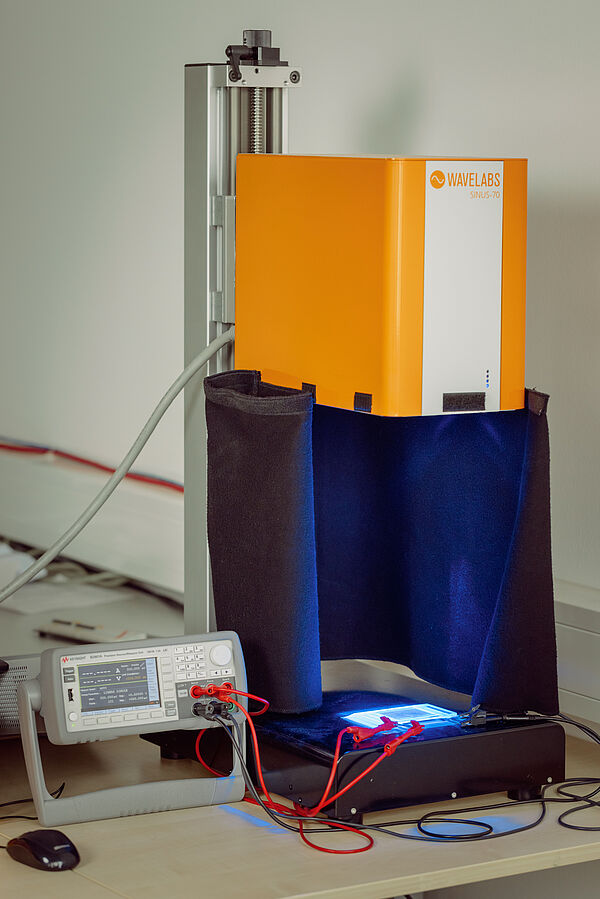

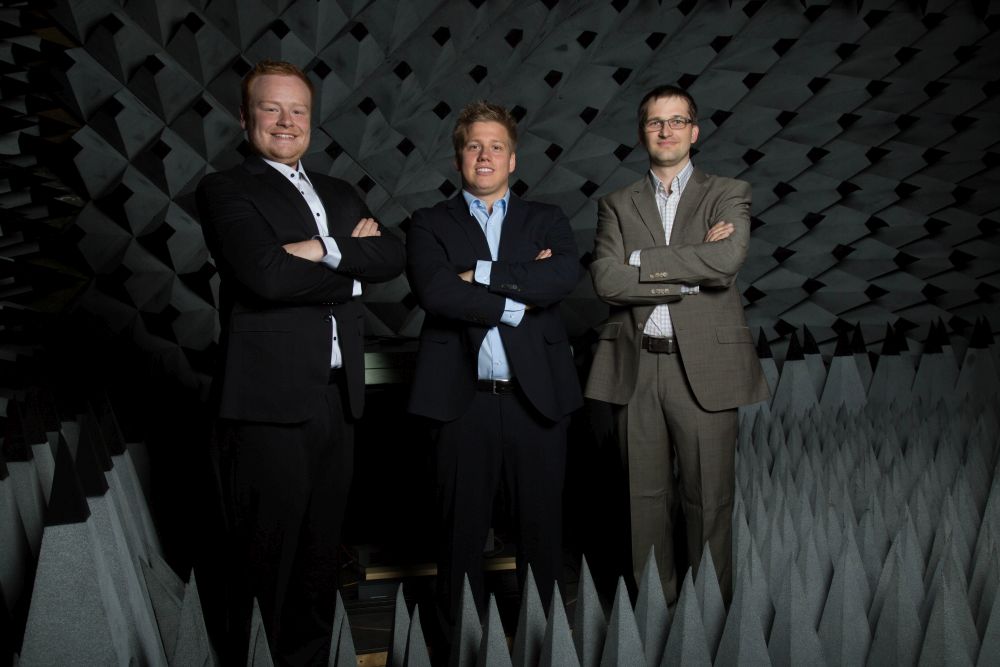

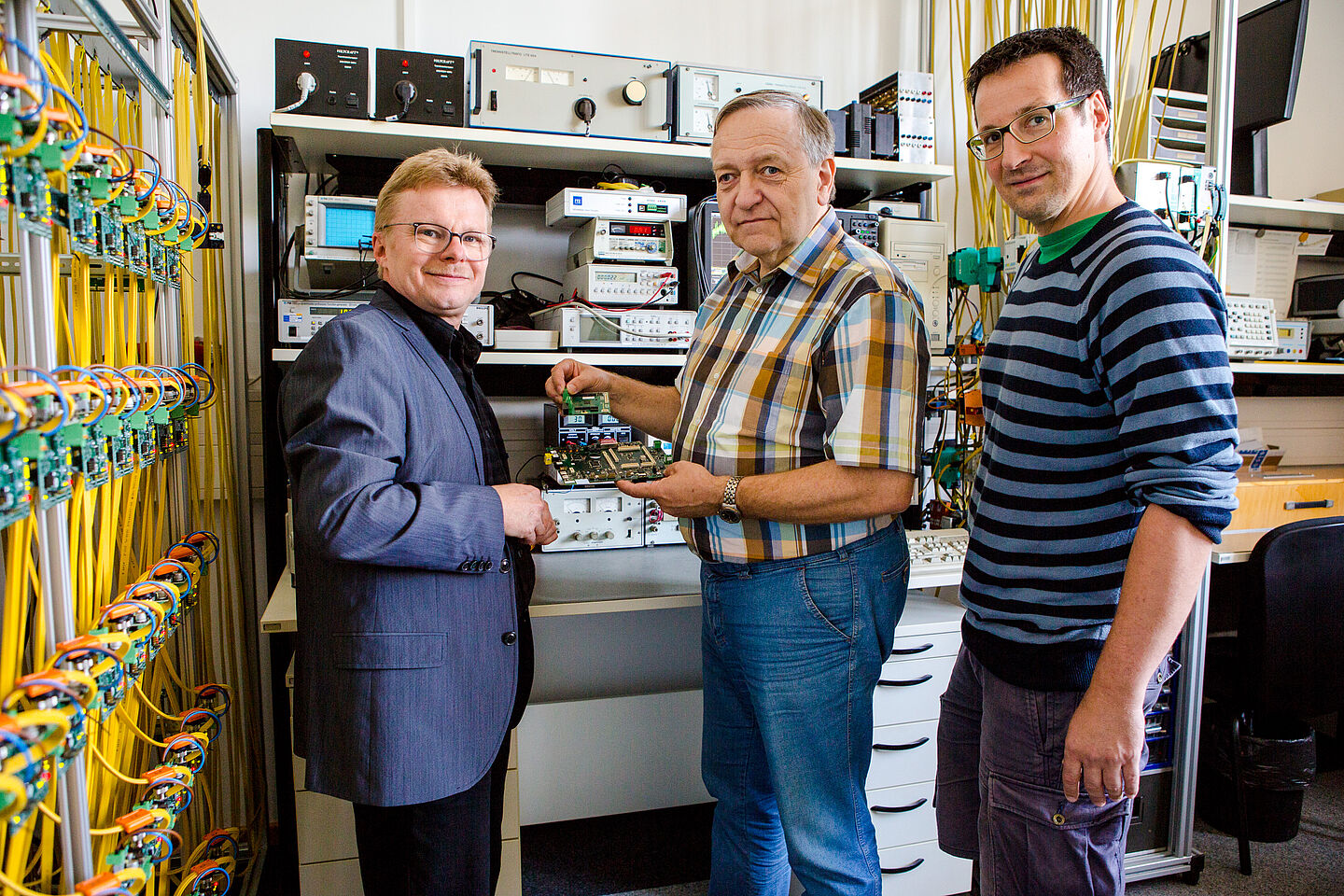

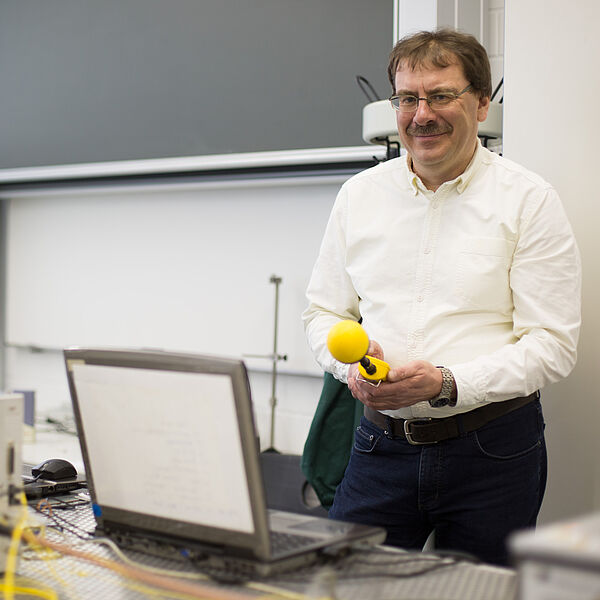

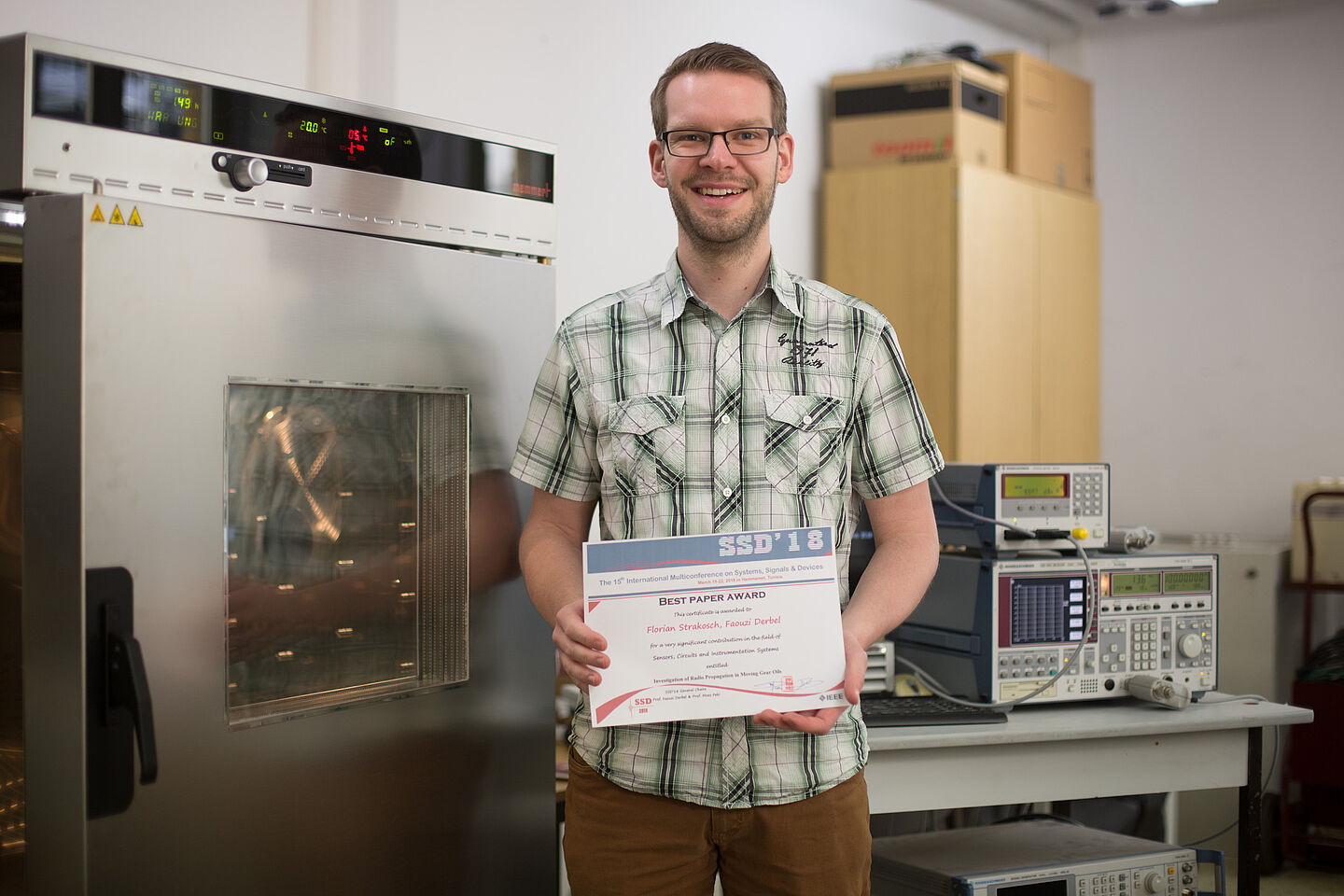

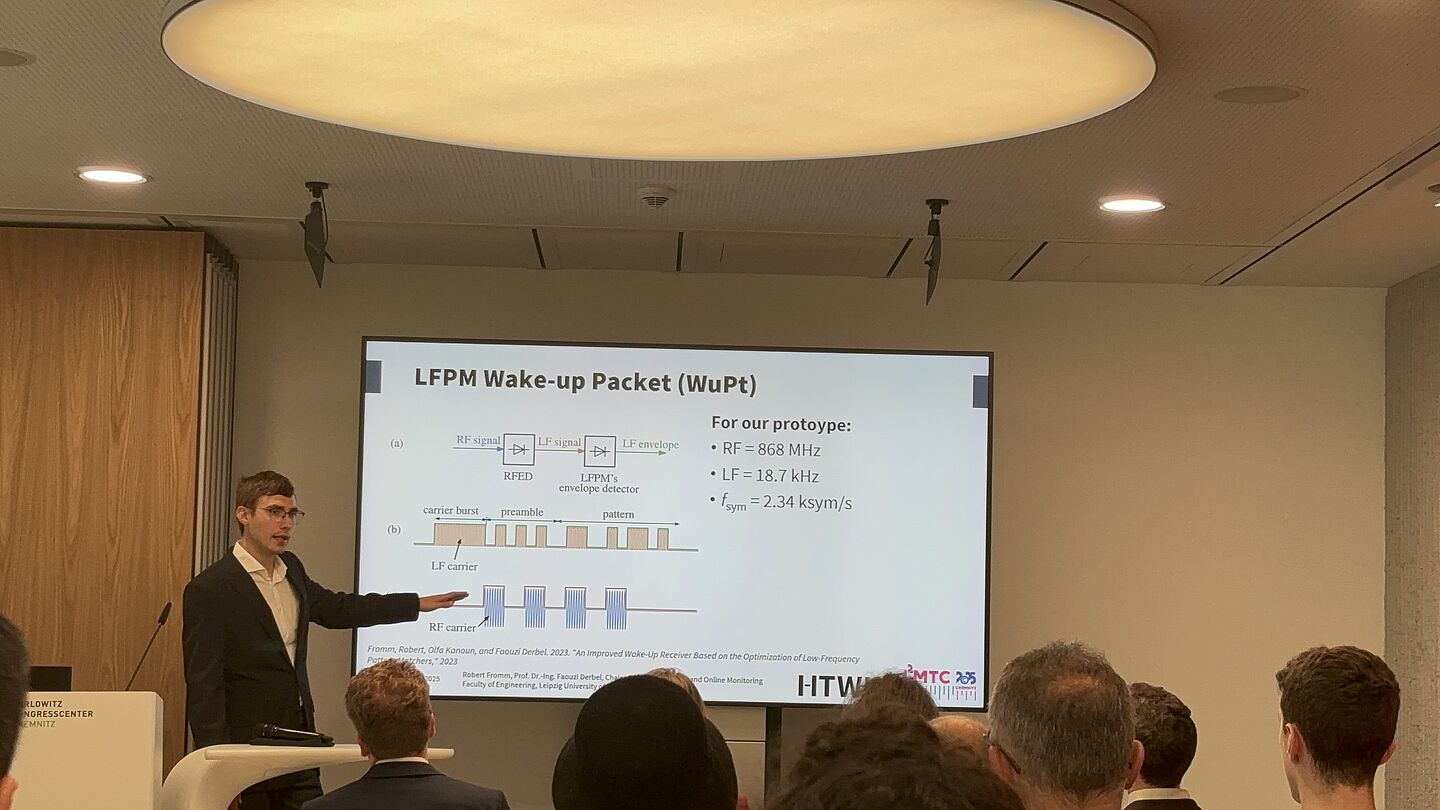

Die Autoren Robert Fromm, Prof. Olfa Kanoun und Prof. Faouzi Derbel haben verschiedene WuPt-Sender untersucht: ein Laborgerät sowie zwei handelsübliche Funkmodule, wie sie in vielen Sensoranwendungen zu finden sind. Dabei haben sie festgestellt, dass viele bisher verwendete WuPts deutlich mehr Bandbreite brauchen als erlaubt. Das liegt vor allem an der sehr einfachen Modulationsart (On-Off-Keying), die mit harten Übergängen arbeitet und dadurch viele Frequenzanteile erzeugt.

„Eine wichtige Erkenntnis des Papers ist, dass man die Bandbreite der WuPts deutlich reduzieren kann, wenn man die Signale mit sogenannten ‚Shaping‘-Filtern formt. Diese Filter machen die Übergänge weicher, sodass weniger ungewollte Frequenzanteile entstehen. Dadurch sinkt die Bandbreite um bis zu 75 Prozent – ein riesiger Fortschritt für die praktische Nutzung“, so Robert Fromm.

„Im Rahmen der IEEE I2MTC-Konferenz wird der Best Paper Award als besondere Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Mess- und Instrumentierungstechnologie verliehen. Der ausgezeichnete Beitrag hebt sich durch exzellente wissenschaftliche Qualität, innovative Methodik und hohe Relevanz für Forschung und Praxis. Die IEEE I2MTC-Konferenz zählt zu den weltweit führenden Konferenzen im Bereich Messtechnik und Sensorik“, betont Prof. Faouzi Derbel.

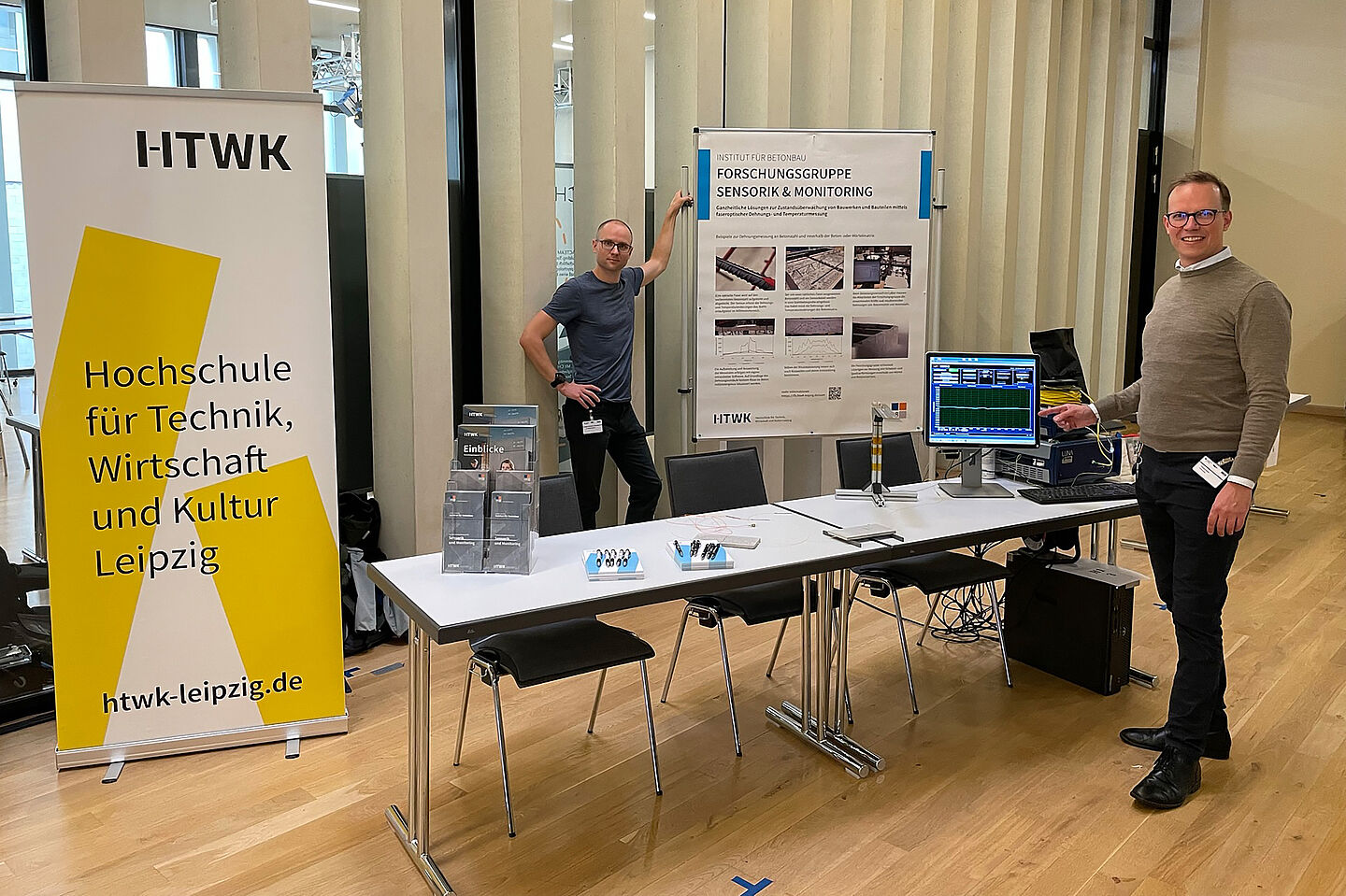

Die HTWK-Arbeitsgruppe stellte auf der Konferenz an einem eigenen Stand Demonstratoren und Forschungsprojekte vor. Neben Robert Fromm nahmen Sarah Ouerghemmi, Maissa Taktak, Robert Thiel und Florian Strakosch teil. Sie gaben u. a. Einblicke in das Projekt ZAPDOS, bei dem sie eine Messeinrichtung entwickeln, die den Durchhang von Hochspannungsleitungen direkt und präzise bestimmen kann.

Die HTWK Leipzig dankt dem ISAD e.V. Verband für Funkkommunikation für das Sponsoring des Standes.

Hintergrund

Die I2MTC ist die “Flagschiff-Konferenz” der IEEE Instrumentation and Measurement Society (IMS). Geleitet wurde sie von Prof. Dr. Olfa Kanoun (TU Chemnitz), Prof. Faouzi Derbel (HTWK Leipzig) und Prof. Carlo Trigona (Universität Catania, Italien). Die I2MTC fand zum ersten Mal in Deutschland statt.

Mehr als 400 internationale Tagungsgäste tauschen sich über Messtechnik und Instrumentierung aus und feierten zugleich das 75-jährige Jubiläum.

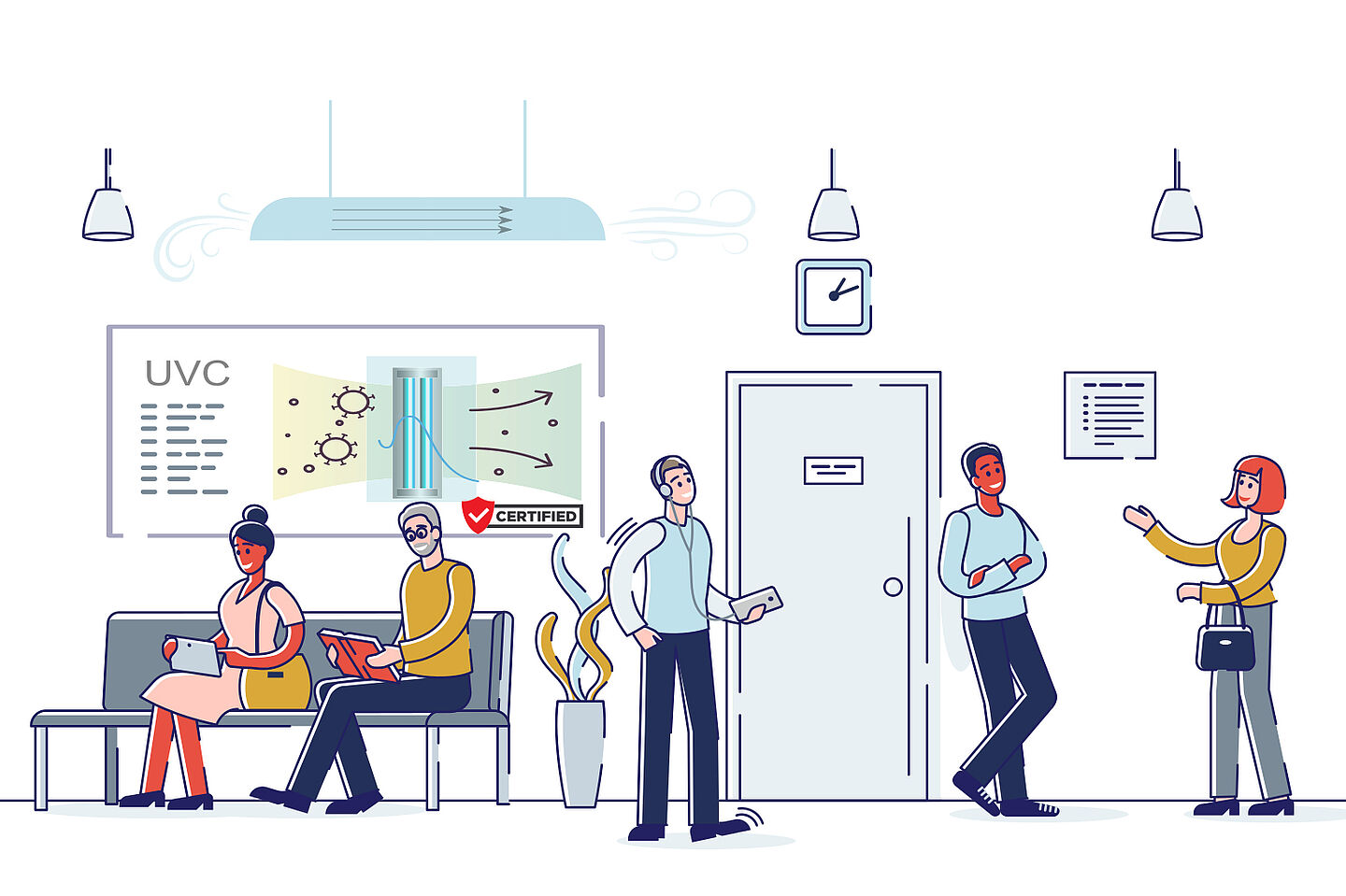

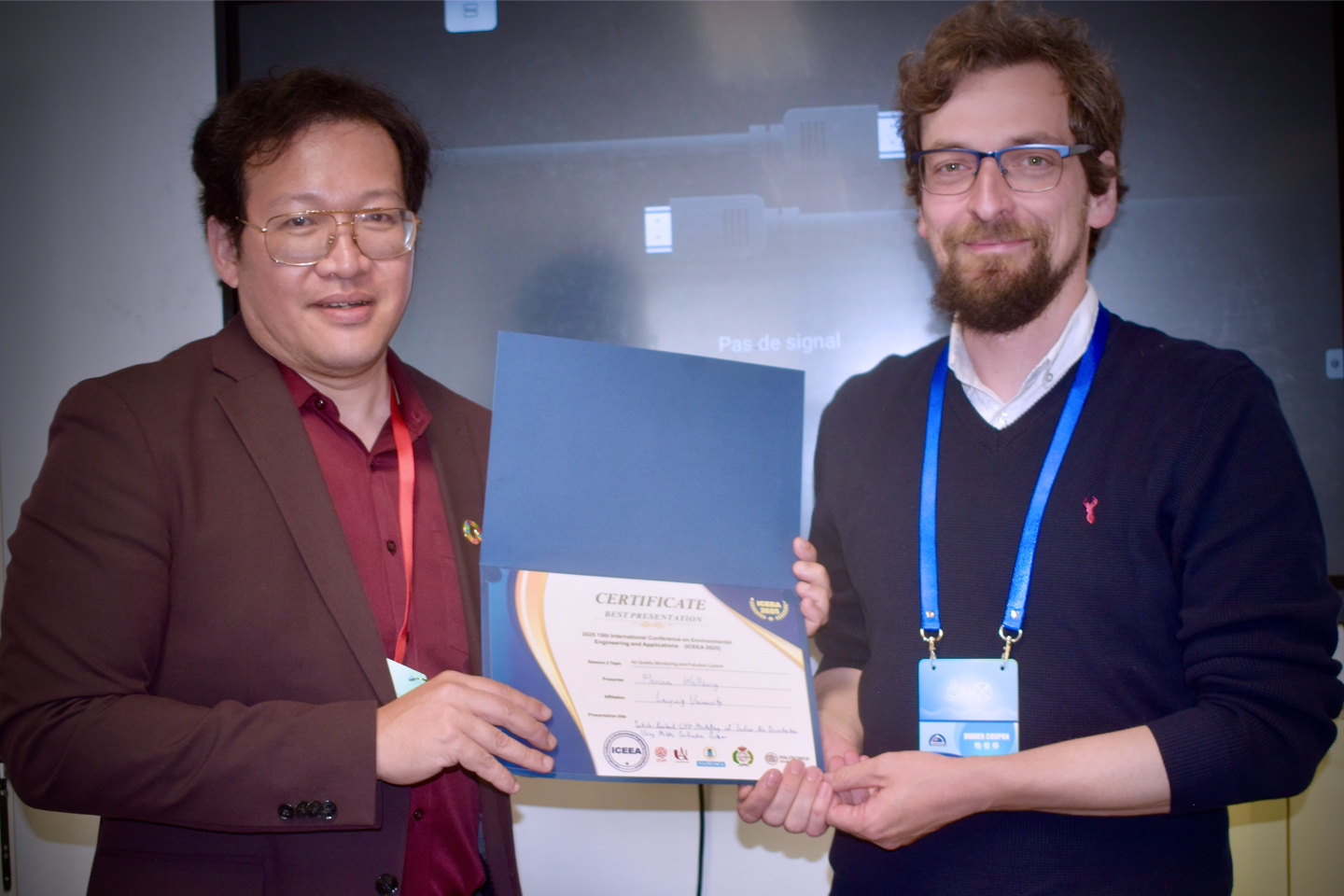

Der prämierte Beitrag entstand unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder und Dr. Florian Wallburg im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojekts BeCoLe – UVC-Luftentkeimung in Innenräumen (Förderkennzeichen: 13GW0597D). Die Forschungsarbeiten basieren auf einer engen Kooperation der HTWK Leipzig mit der Dinies Technologies GmbH.

Die ICEEA 2025 fand an der Université Paris Cité statt, einem traditionsreichen Standort wissenschaftlicher Lehre, an dem einst Marie und Pierre Curie wirkten. In diesem historischen akademischen Umfeld präsentierte Dr. Florian Wallburg für das gesamte Forschungsteam der HTWK Leipzig und der Dinies Technologies GmbH die Arbeit „Particle-Resolved CFD Modeling of Indoor Air Disinfection Using Mobile Purification Systems“, die sich mit der präzisen Simulation der Desinfektionsleistung mobiler UVC-Luftreiniger befasst.

Ziel des BeCoLe-Projekts ist es, die Wirkung und Sicherheit von UVC-Strahlung zur Luftentkeimung in Innenräumen systematisch zu erforschen. Die ausgezeichnete Präsentation stellte ein partikelbasiertes CFD-Modell (Computational Fluid Dynamics) vor, mit dem die UVC-Exposition einzelner Aerosolpartikel innerhalb eines Geräts detailliert simuliert wird. Anhand dieser Simulation konnten spezifische Desinfektionsleistungen für verschiedene luftgetragene Krankheitserreger wie Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2, Influenza A und Adenovirus ermittelt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis und SARS-CoV-2 sehr effektiv inaktiviert werden – nahezu vollständig. Auch das Grippevirus Influenza A lässt sich deutlich reduzieren. Etwas geringer fällt die Wirkung beim widerstandsfähigeren Adenovirus aus, das weniger empfindlich auf die UVC-Strahlung reagiert. Insgesamt wird deutlich, dass mobile UVC-Luftreiniger ein wirksames Instrument zur Verringerung der Belastung mit Krankheitserregern in Innenräumen darstellen – wobei die Effektivität je nach Erreger unterschiedlich ausfällt.

„Es war ein spannender und fruchtbarer Austausch mit international Forschenden im Bereich Innenraumluftqualität – mit vielen interessanten Einblicken und Impulsen für unsere weitere Arbeit.“, resümierte Dr. Florian Wallburg.

Prof. Dr.-Ing. Stephan Schönfelder, Projektleiter an der HTWK Leipzig, betonte die internationale Anschlussfähigkeit der Forschung: „Ich freue mich, dass wir hier mit unseren aktuellen Forschungstätigkeiten im Verbund BeCoLe auf internationaler Ebene sehr starke Beiträge leisten können.“

Die Session wurde moderiert von Prof. Dr. Siwatt Pongpiachan, einem international anerkannten Experten für Luftqualität und technologische Entwicklungen in der Umweltüberwachung. Pongpiachan ist Professor an der NIDA (National Institute of Development Administration, Bangkok) und zählt mit über 2.500 wissenschaftlichen Zitationen zu den etablierten Stimmen in seinem Forschungsfeld.

Die Auszeichnung in Paris bekräftigt die Relevanz der Forschungsarbeiten an der HTWK Leipzig zur Innenraumluftqualität – einem Bereich, der nicht nur im Kontext der Pandemie, sondern auch mit Blick auf zukünftige gesundheitliche Herausforderungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Präsentation kann unter nachfolgendem Link abgerufen werden: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25633.11366

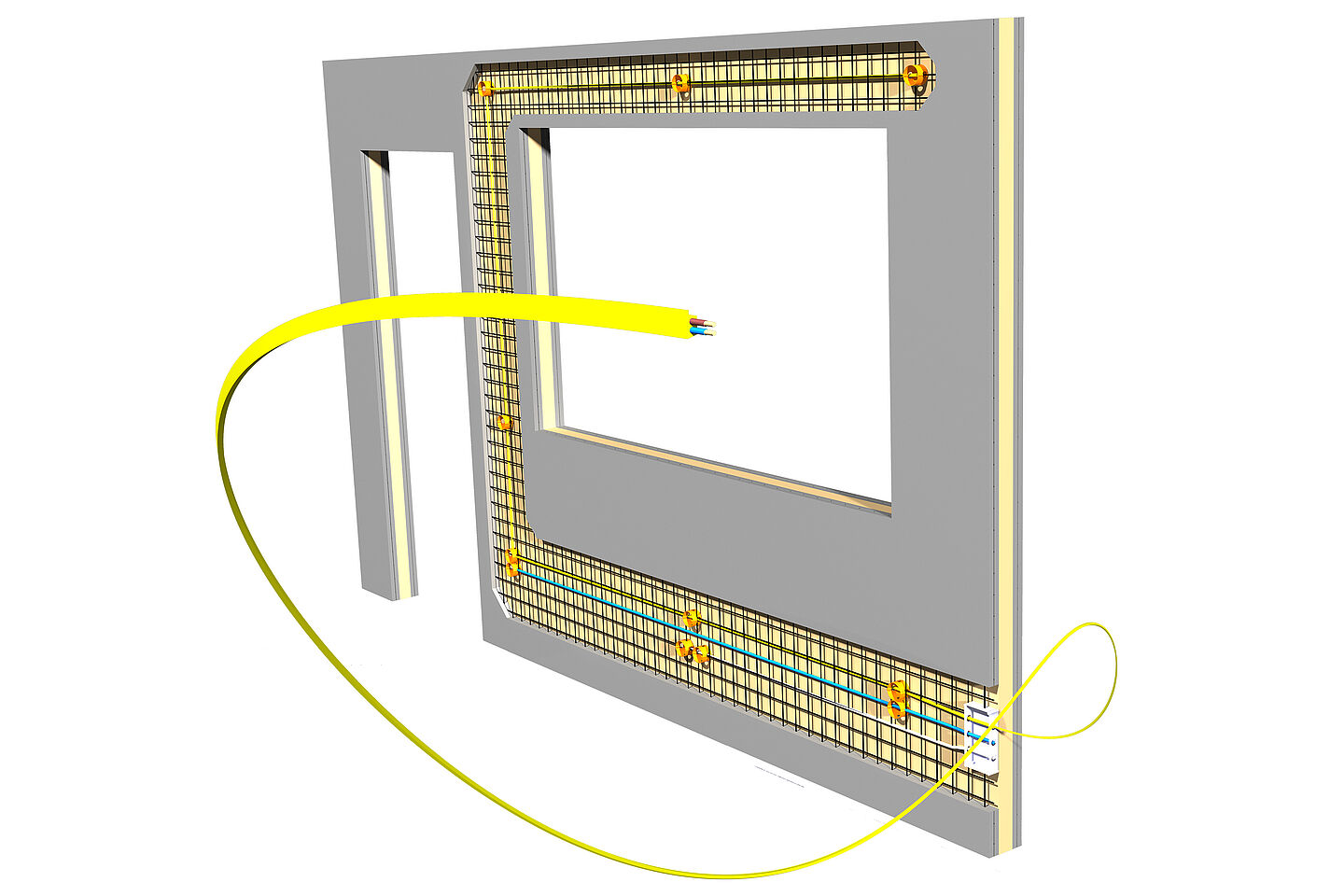

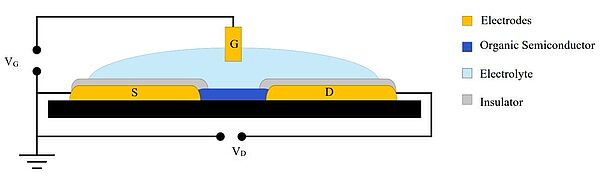

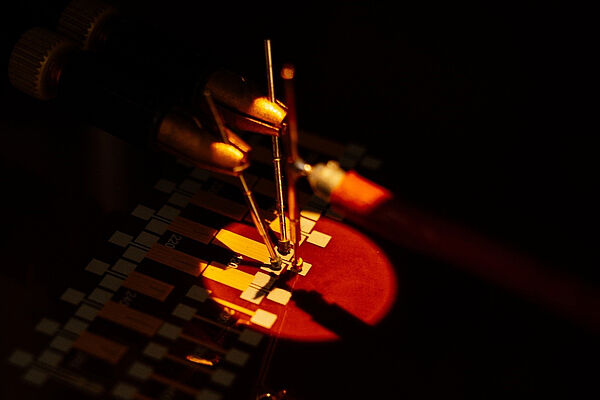

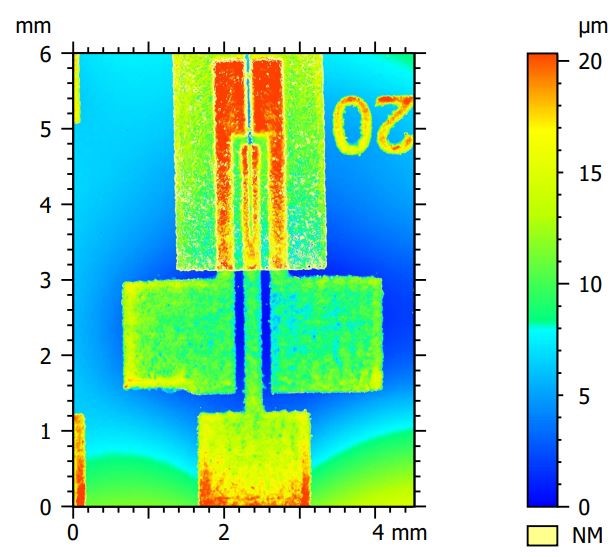

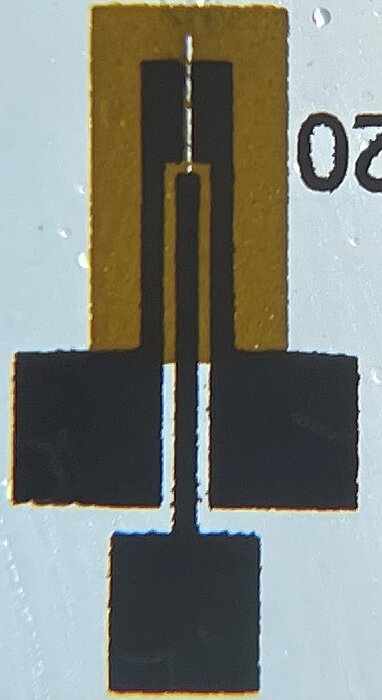

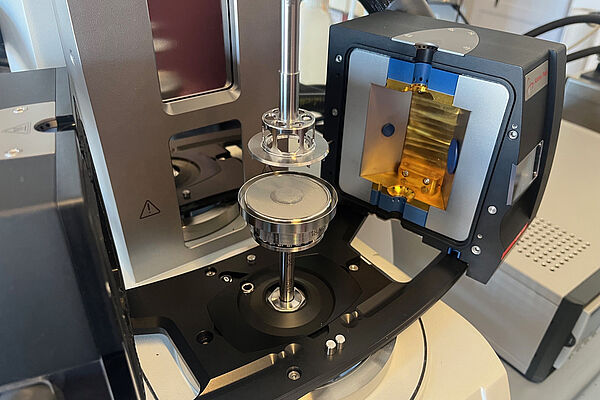

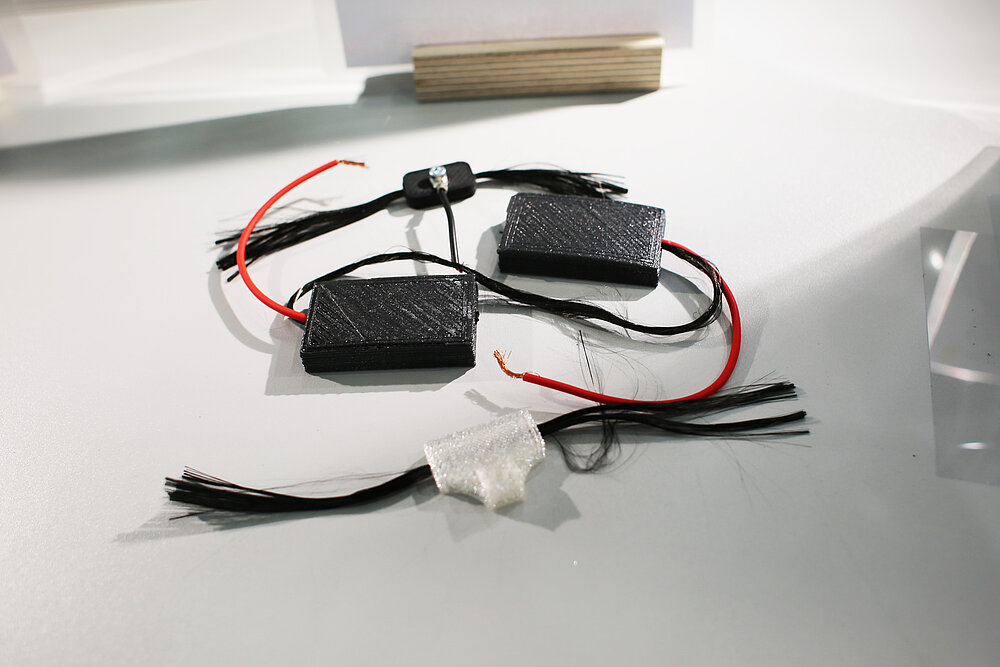

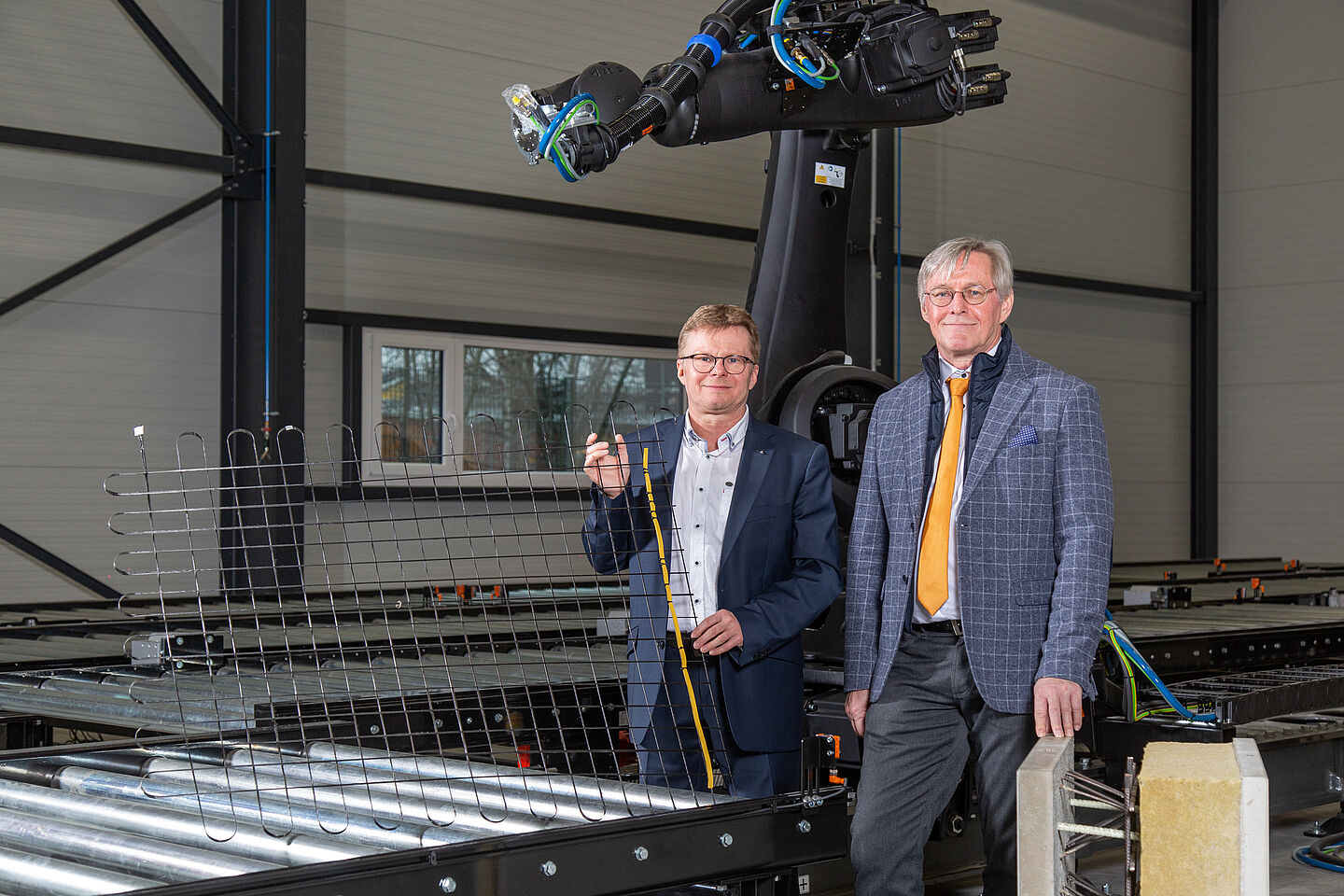

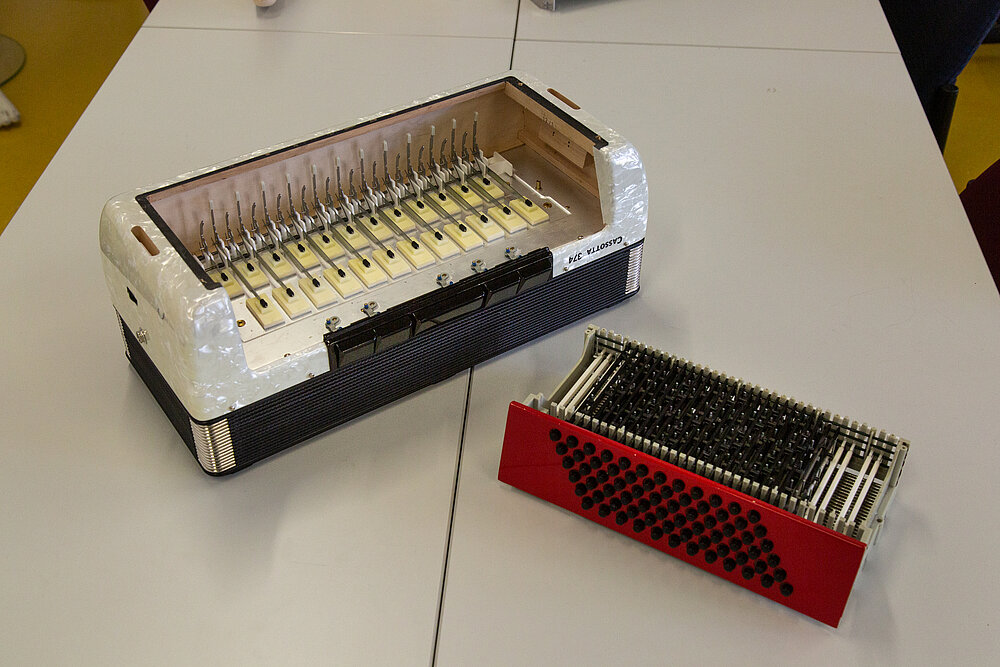

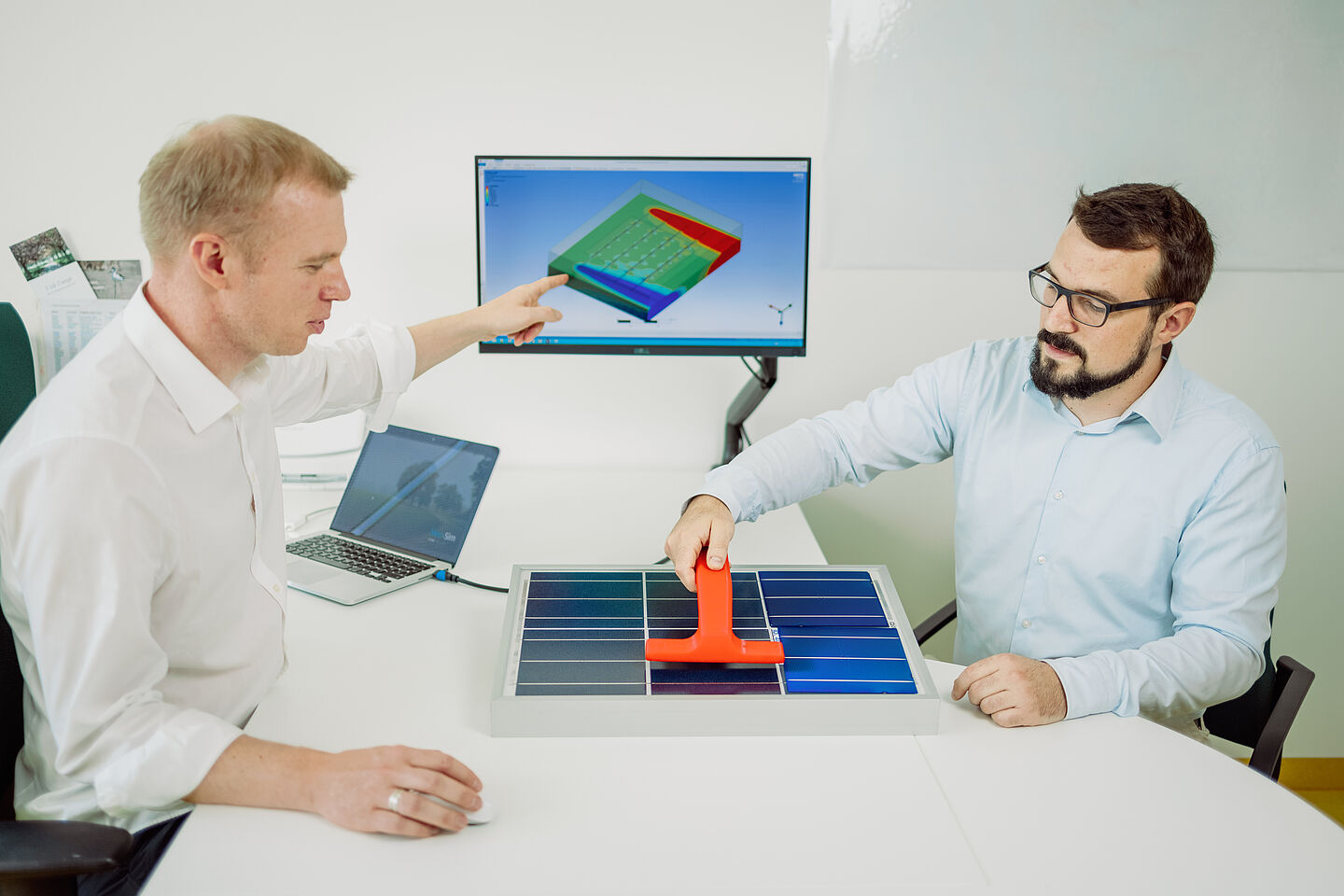

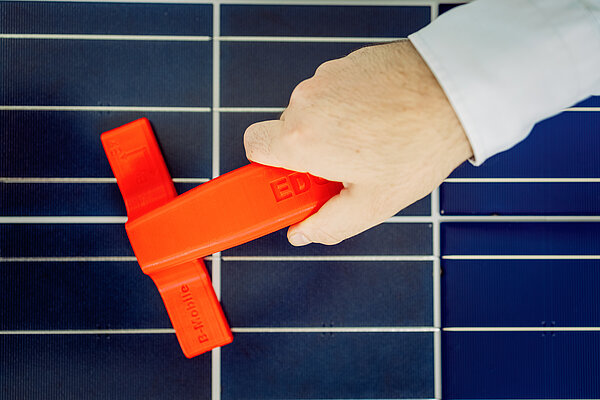

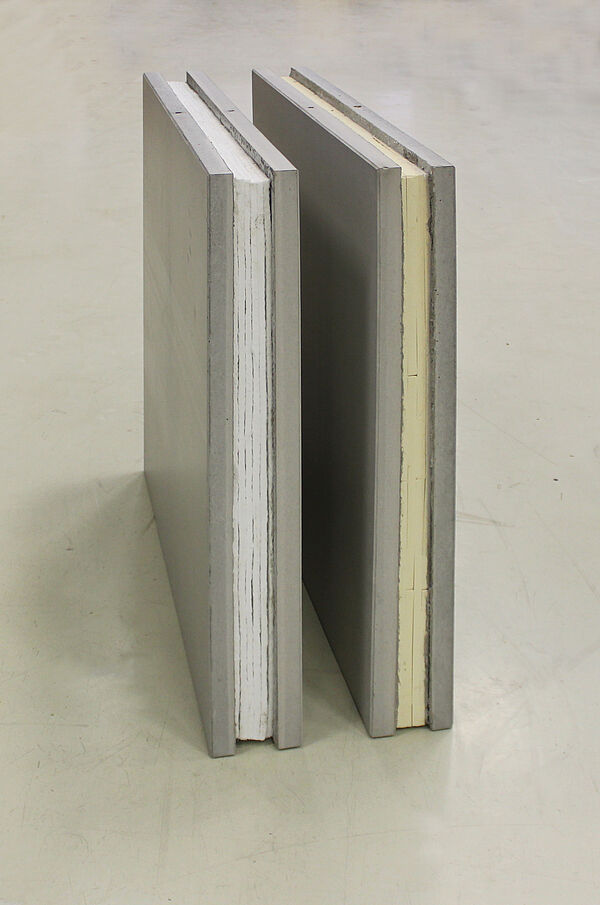

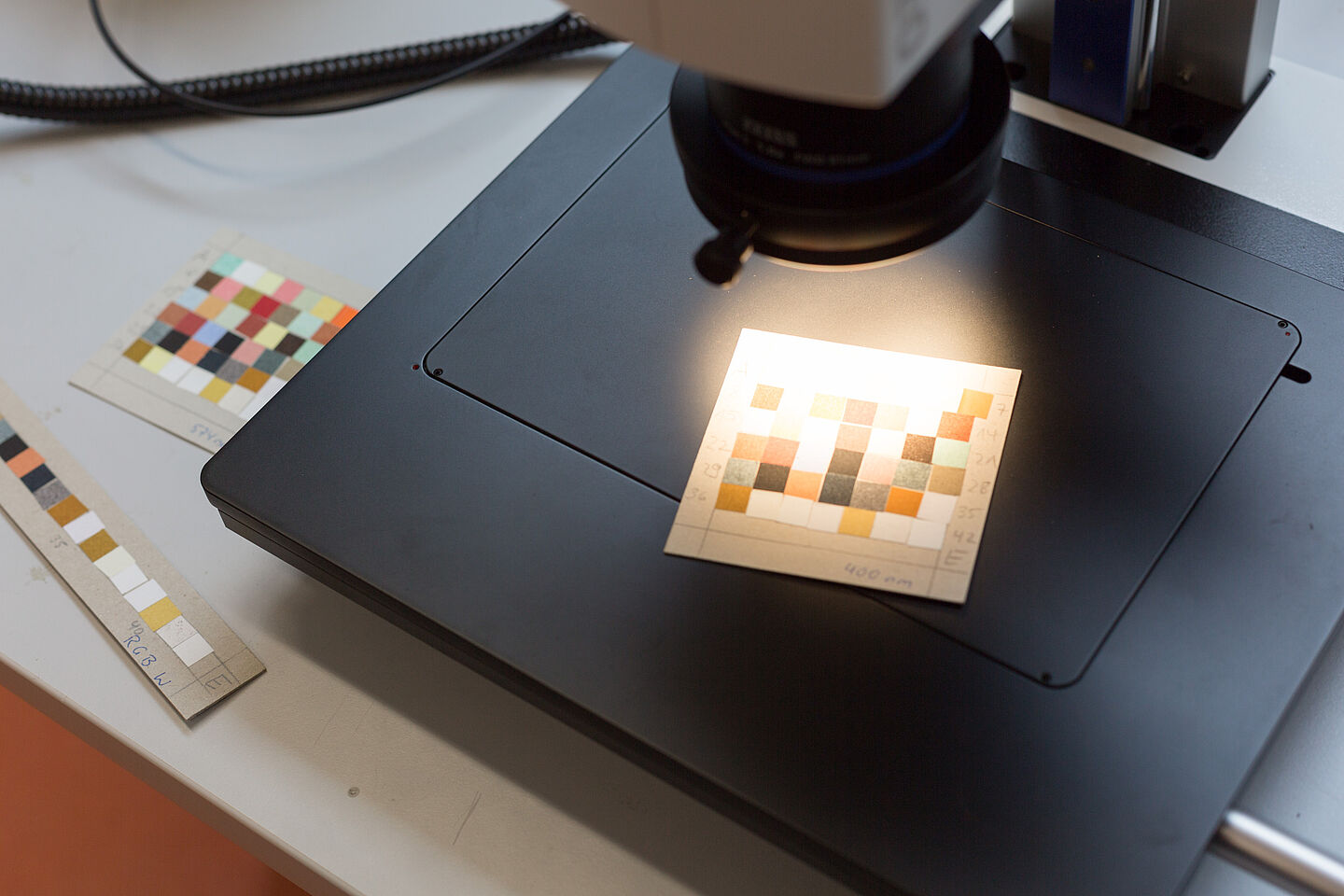

Die Veröffentlichung befasst sich mit der Nutzung von Carbonbeton, einem belastbaren und korrosionsbeständigen Baustoff, wobei der Fokus auf der Qualitätssicherung und der präzisen Positionierung der Carbonbewehrung in dünnen Bauteilen liegt. Im Rahmen des RUBIN-ISC-Projekts wurden Verfahren entwickelt, um die Lagesicherheit der Bewehrung zu gewährleisten, da kleinere Toleranzen der Bewehrungslage entscheidend für die strukturelle Festigkeit sind. Die Veröffentlichung hebt die Herausforderungen hervor, die mit der geringen Dichte der Carbonbewehrung im Herstellungsprozess verbunden sind, insbesondere im Gießverfahren. Eine erste zerstörungsfreie Prüfmethode, mittels Magnetfeldmessung wurdeentwickelt, um die Bewehrungslage präzise detektieren zu können. Diese Methoden sind später essentiell, um sicherzustellen, dass die Bewehrung korrekt positioniert ist, um so die Vorteile von Carbonbeton voll auszuschöpfen, insbesondere in dünnen Bauteilen, wo die Einhaltung der Toleranzen besonders kritisch ist. In zukünftigen Arbeiten sollen dadurch die Herstellungsprozesse weiter optimiert werden können.

Zum Artikel im Bauingenieur (kostenpflichtig, mit Hochschulbibliotheks-Log-in kostenfrei abrufbar)

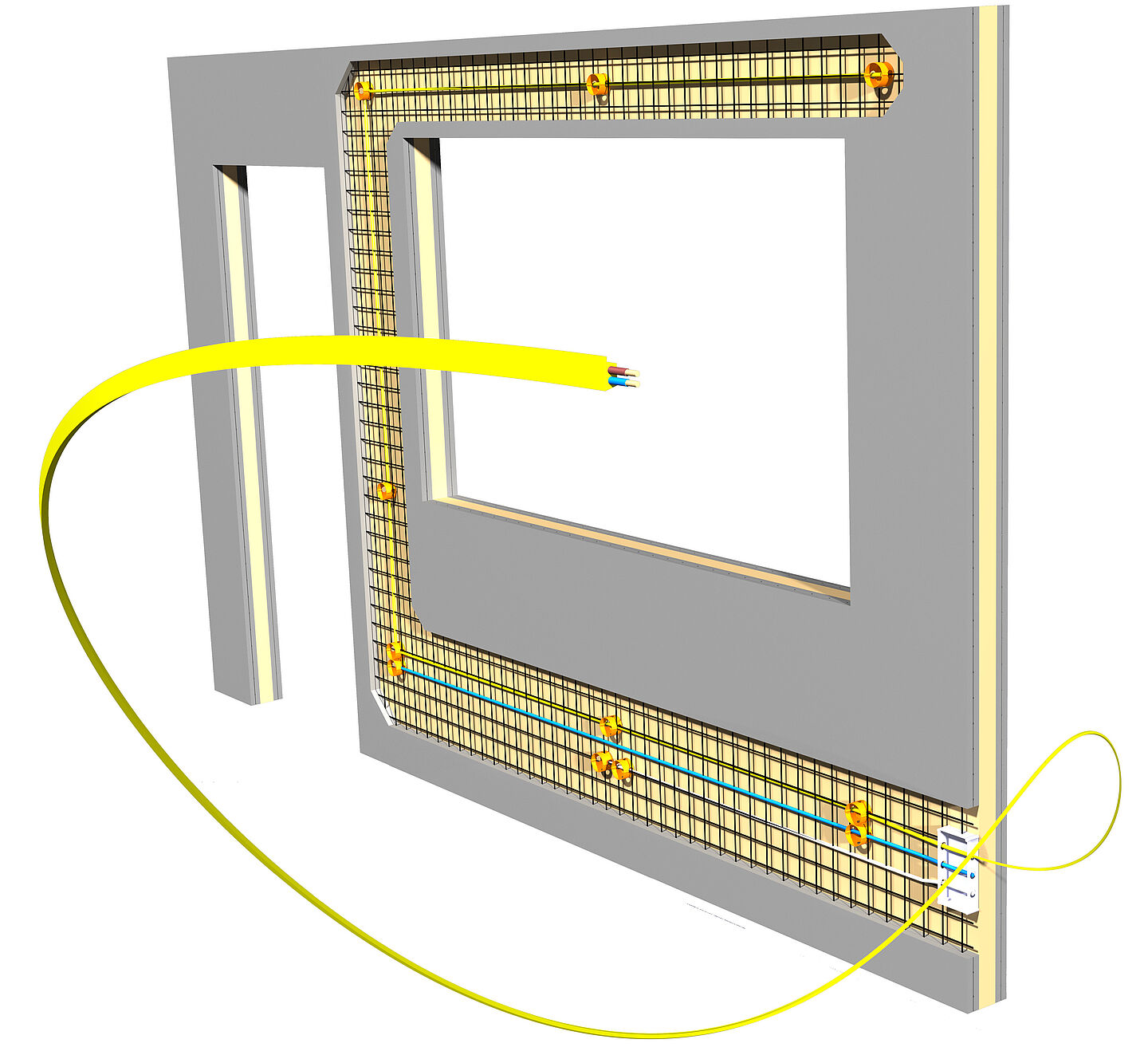

Weiterer Fachbeitrag zu ASi-Kabeln in Carbonbeton

In einem weiteren Fachbeitrag für das Magazin „BetonWerk International“ 02/2025 beschrieb Tobias Rudloff wiederum, wie schlanke Elektro- und Kommunikationstechnik in Carbonbeton-Wandkonstruktionen integriert werden kann, um ressourceneffiziente, zukunftsorientierte Gebäudetechnologien zu entwickeln. Im Rahmen des BMWi-geförderten Projekts „WallConnEct“ untersuchte er an der HTWK Leipzig gemeinsam mit Praxispartnern das Potenzial des AS-Interface in der Version 5 (ASi-5), um diese Technologie bereits während der Herstellungsphase von Fertigbauteilen zu implementieren. Dieses System ermöglicht die Übertragung von Daten und Energie über eine einfache Zweidrahtleitung und unterstützt die einfache, automatisierte Kabelverlegung ohne zusätzliche Installationsrohre. Speziell entwickelte Installationsdosen, die leicht eingesetzt und verbunden werden können, reduzieren den Materialbedarf. Diese Methode spart so Ressourcen und reduziert den späteren Arbeitsaufwand auf der Baustelle deutlich. Die Technologie ermöglicht zudem ein gezieltes Energiemonitoring angeschlossener Steckdosen und eine flexible Nutzung vorhandener Komponenten. Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass ASi-5 ein großes Potenzial für die Gebäudetechnik hinsichtlich Ressourcenschonung und Effizienzsteigerung bietet.

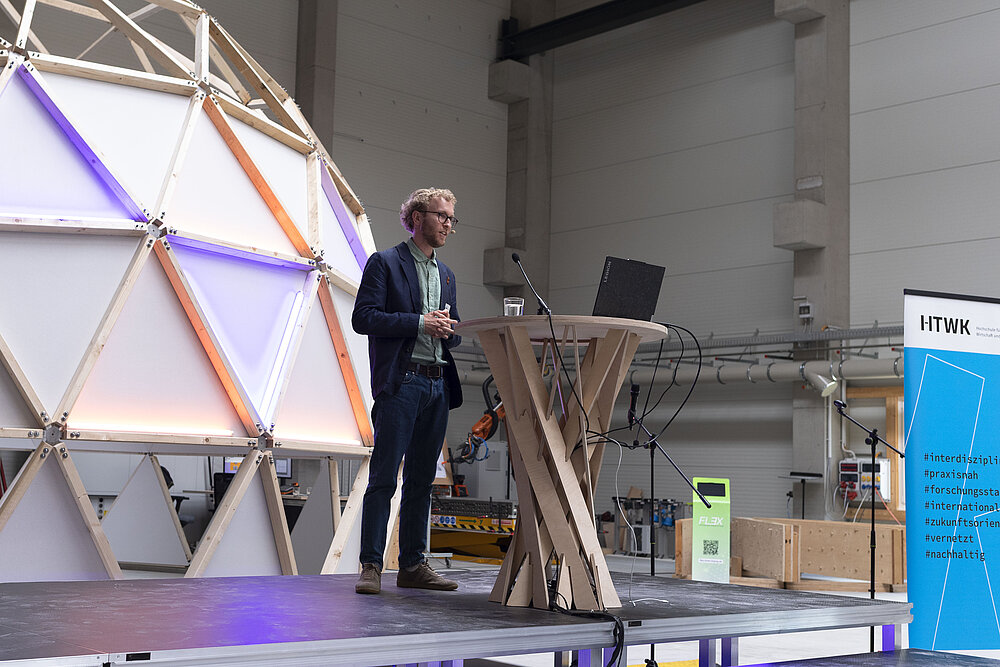

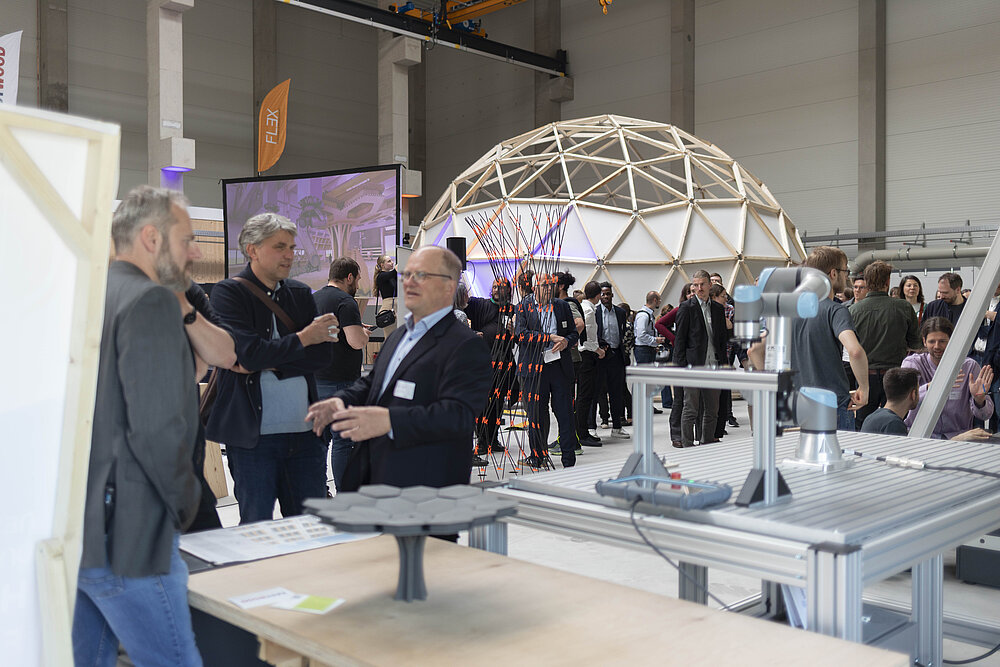

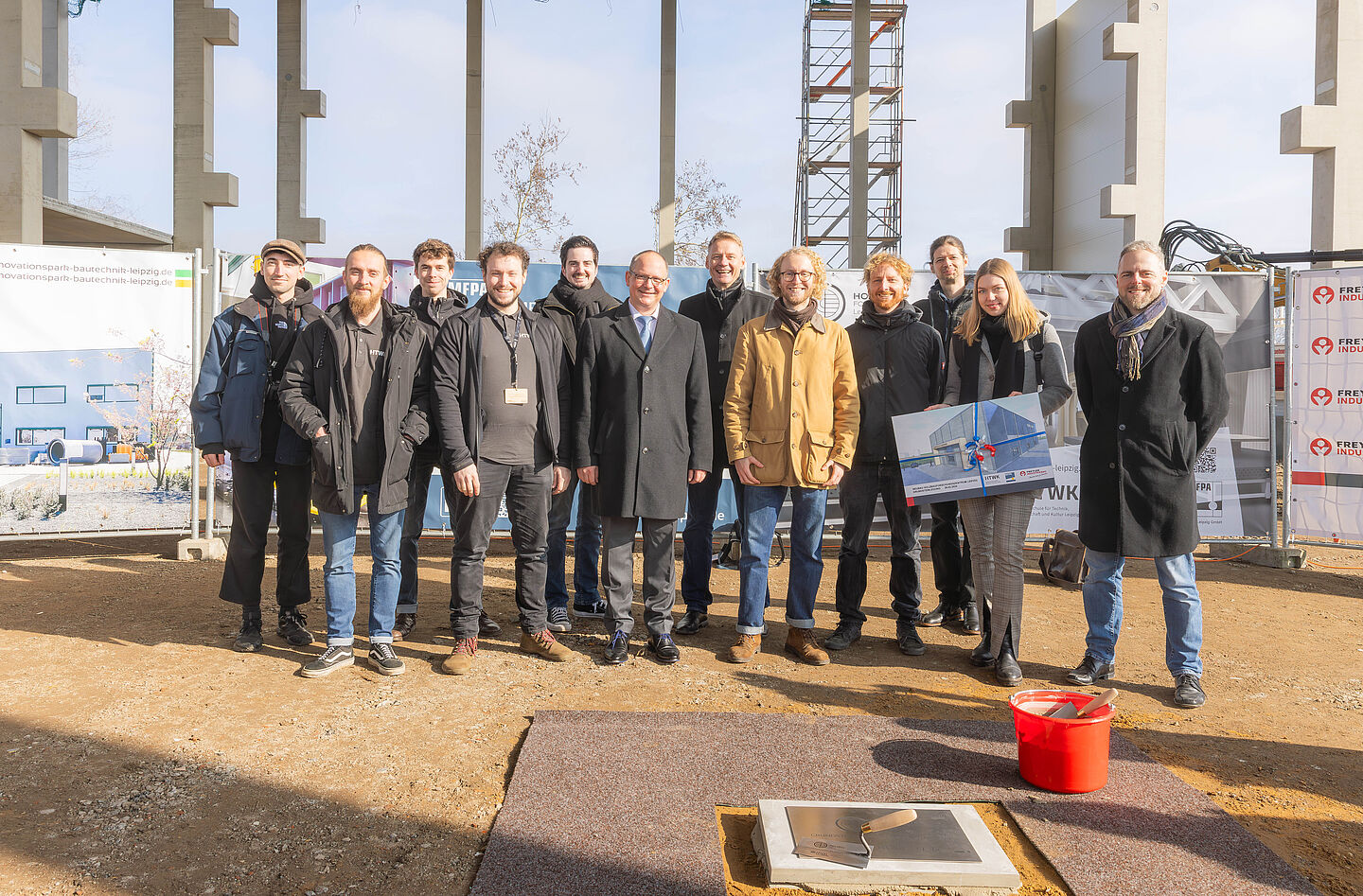

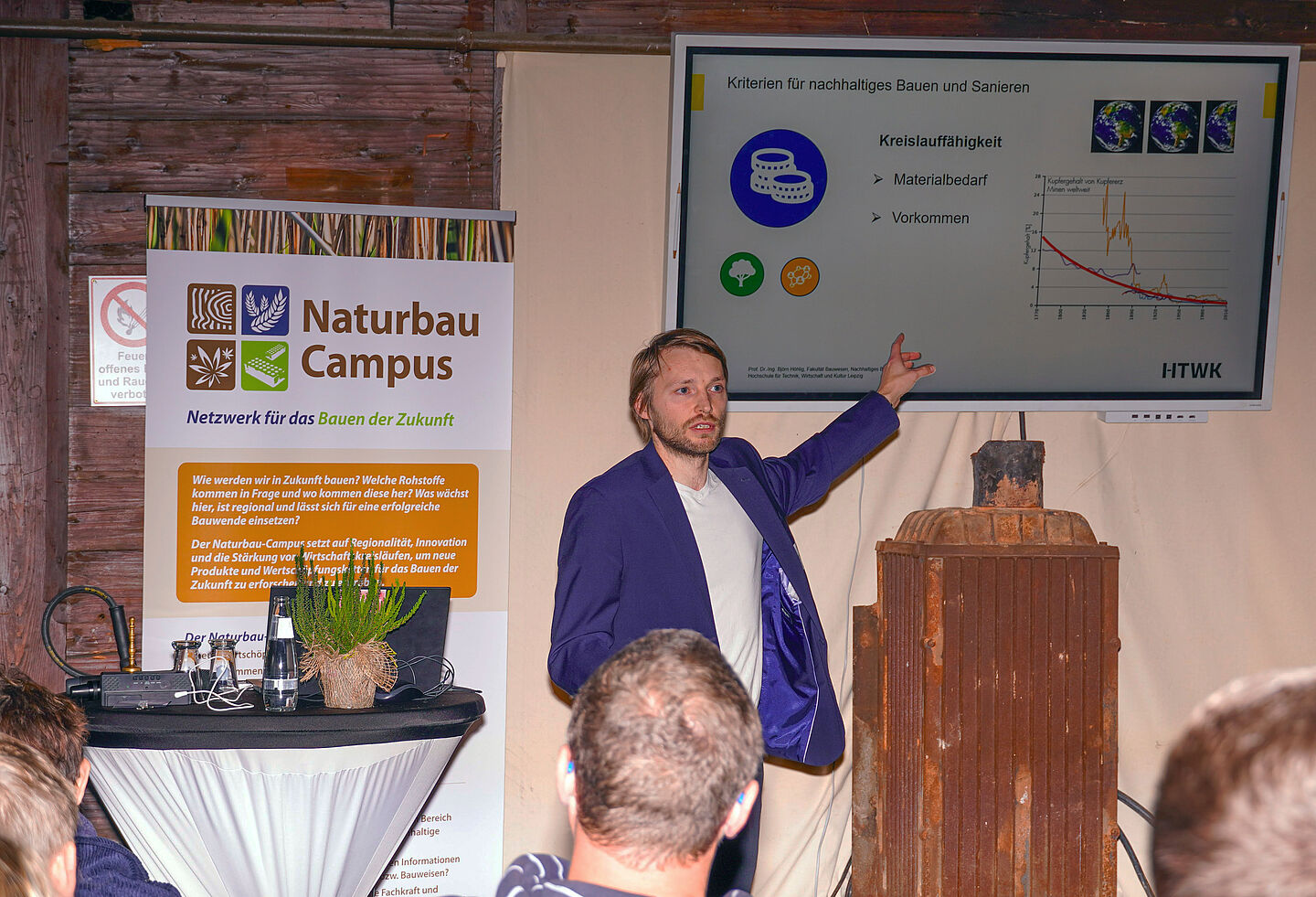

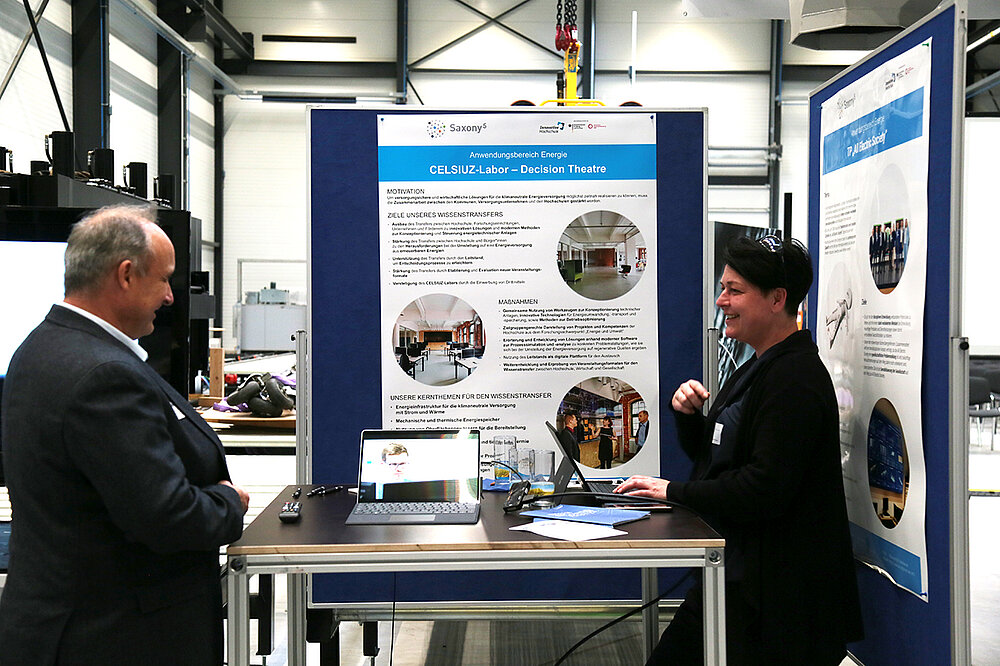

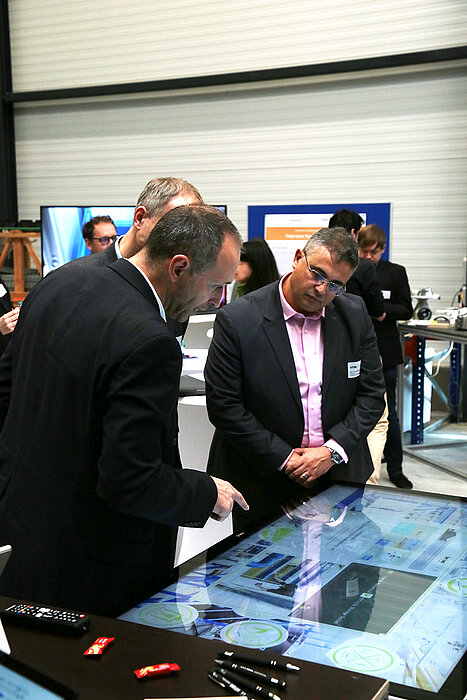

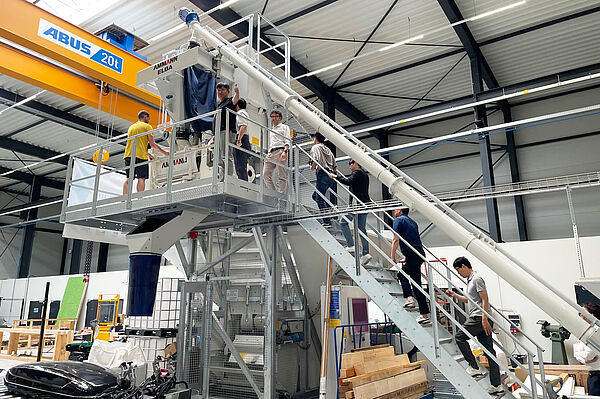

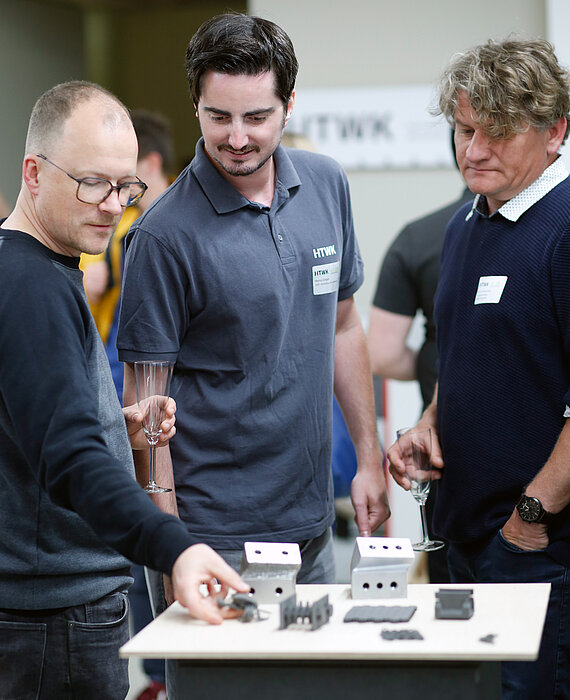

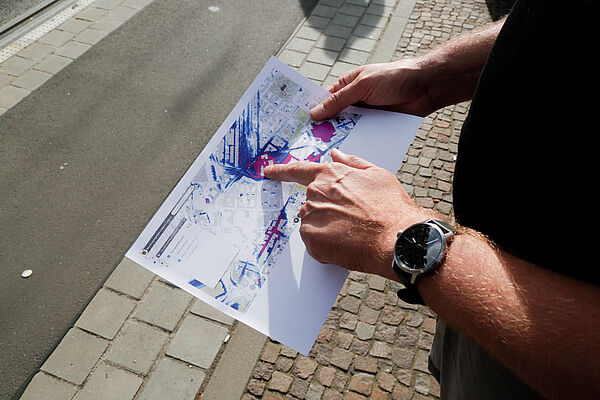

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltungsreihe stand der Forschungscampus Weigelstraße im Leipziger Stadtteil Engelsdorf als einen der jüngsten HTWK-Forschungsstandorte. Gelegen im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen feierte im September 2022 das Institut für Betonbau (IfB) hier die Eröffnung des Carbonbetontechnikums. Rund zwei Jahre später eröffnete die Forschungsgruppe FLEX nur wenige Meter entfernt das HolzBauForschungsZentrum. In beiden Reallaboren entstehen Innovationen rund um das Bauen der Zukunft mit Carbonbeton und mit Holz – und das im Realmaßstab.

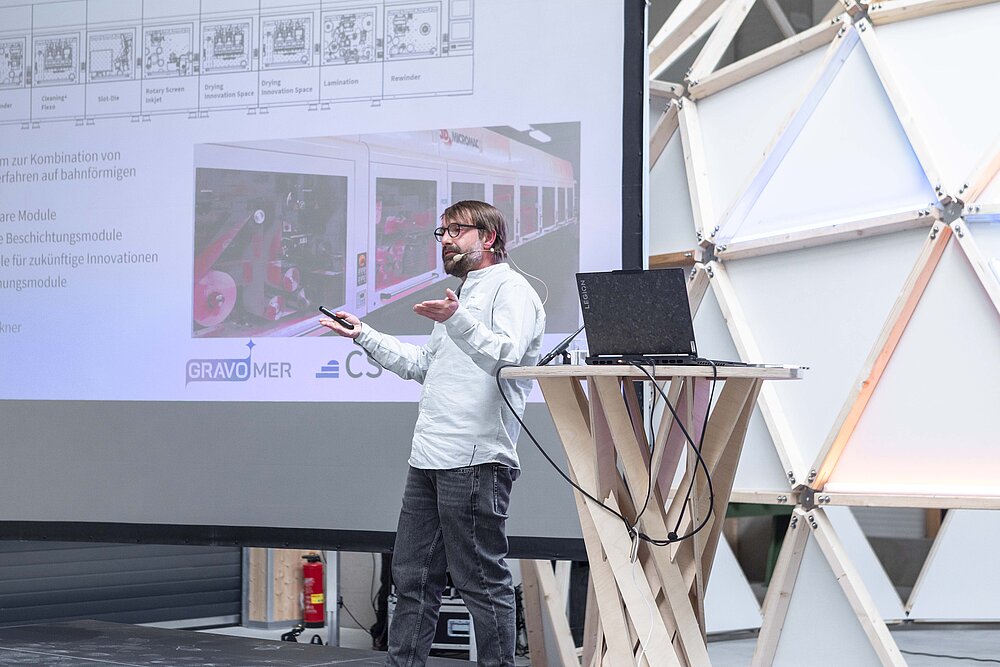

Begleitendes Fachprogramm sowie Rundgänge und Mitmachstationen

Die Forschungsgruppe FLEX verband mit der Veranstaltung zugleich ihr Jubiläumsfest zum 10-jährigen Bestehen, begleitet von einem Fachprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zum Bauen mit Carbonbeton sprach Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau. Es folgten Vorträge von Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und von Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Danach gaben Mitarbeitende der Forschungsgruppe FLEX in weiteren Vorträgen Einblicke zur Robotik im Holzbau, zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.

Die zahlreichen Gäste hatten im Laufe des Nachmittags und Abends zudem Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen sowohl im HolzBauForschungsZentrum als auch im Carbonbetontechnikum über die Innovationskraft der Reallabore zu informieren und praktische Einblicke in die Forschungsarbeit vor Ort zu erhalten. Das Interesse hierfür war bis in die Abendstunden hinein ungebrochen.

Weitere Programmpunkte: Keynote und Dissertationspreis

Die Möglichkeiten für Rundgänge wurden durch weitere spannende Programmpunkte ergänzt: Nach einer Begrüßung durch Prof. Dr. Jean-Alexander Müller, dem Rektor der HTWK Leipzig, erfolgte die Verleihung des Dissertationspreises 2024 der Stiftung HTWK. Diese ehrte in diesem Jahr Dr. Christoph Oefner, der sich in seiner Promotion mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose befasste – einem wachsenden Problem in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft.

Im Anschluss folgte ein Gastvortrag von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. Der „Zukunftslotse“ warf mit seiner Rede zur „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft und erläuterte an zahlreichen Beispielen, unerlässliche Schritte und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunftsplanung und notwendige Transformationen in den kommenden 25 Jahren. Passend zum 10-jährigen Jubiläum gab Prof. Dr. Alexander Stahr, Leiter der Forschungsgruppe FLEX, einen Ausblick auf deren künftige Entwicklung. Als einem der nächsten Entwicklungsschritte steht dabei die Gründung des Instituts als ein weiteres In-Institut der HTWK Leipzig an, ums so deren langfristig ausgerichtete Handlungsstrategie zu betonen.

Weitere Impressionen von „Forschung trifft …“ 2025

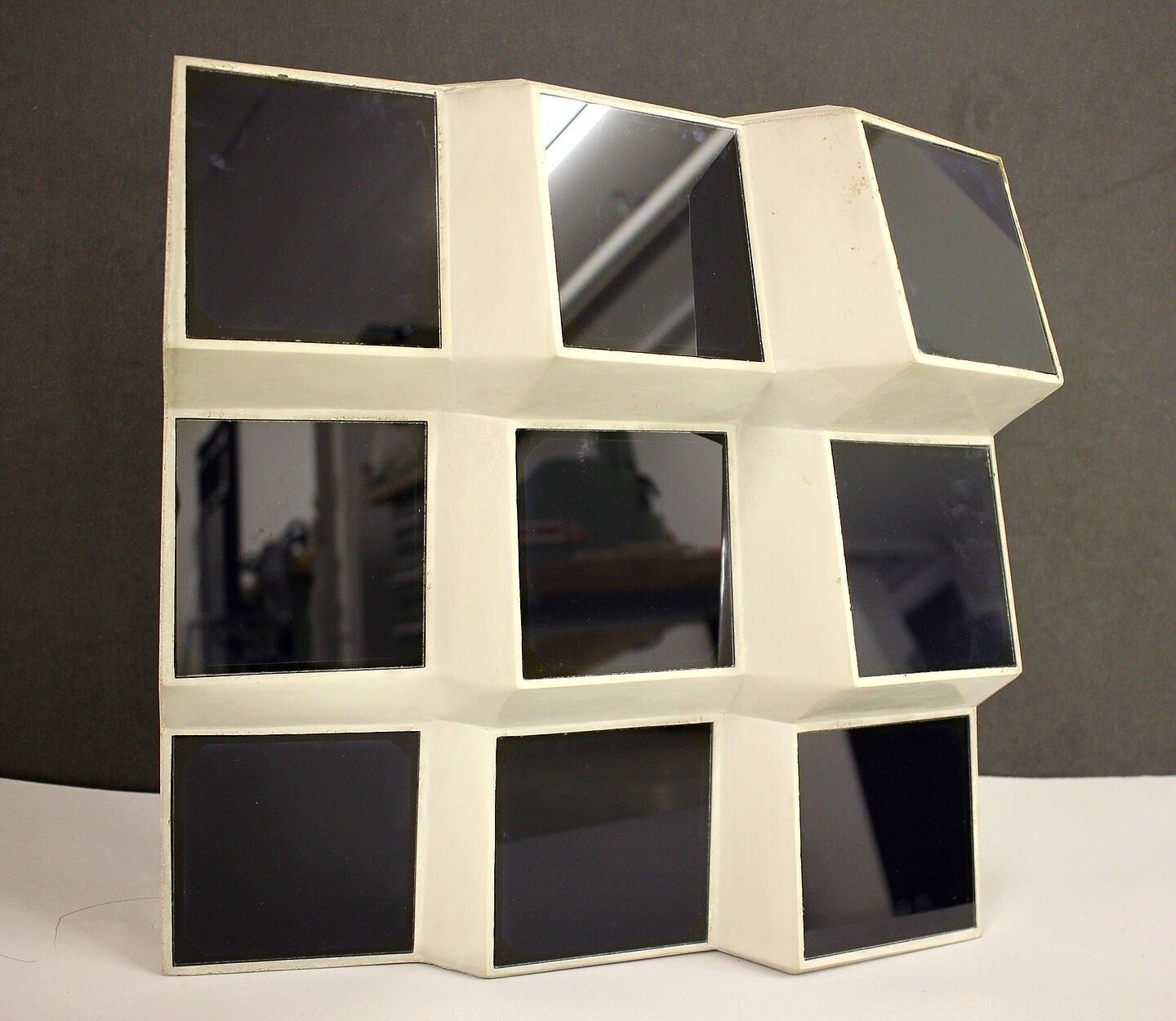

Vom intelligenten Spiegel über leuchtenden Beton bis hin zu Blitzen in der Luft

Geöffnet sind an diesem Freitagabend mehrere Gebäude am zentralen Campus im Leipziger Süden sowie der Wiener-Bau in der Wächterstraße 13 im Zentrum-Süd. Zu den Exponaten und Mitmachstationen am zentralen Campus zählen beispielsweise ein mit einem Fernseher verbundenes Fahrrad, leuchtender Beton, ein interaktiver Sandkasten, eine Station um einen HTWK-Hasen zu löten oder ein Spiegel, der einiges über sein Gegenüber erzählen kann. Geöffnet sind außerdem mehrere Labore, darunter zum gläsernen Wasserturm, zum Outdoor-Labor zu Agri-Photovoltaik oder zur Drucktechnologie – bei der die Gäste ihren individuellen Tischtennisball gleich im Spiel ausprobieren können. Und wer sich für Roboter interessiert, kann nun auch eine neue Generation des Roboterfußballs kennenlernen.

Im Wiener-Bau gibt es im Hochspannungslabor, das in der Region einzigartig ist, wieder Blitze in der Luft und andere faszinierende Wirkungen von Elektrizität zu bestaunen. Zum Ausprobieren laden verschiedene Versuche zur Medizintechnik ein oder die Leobots, bei denen alle interessierten Roboter bauen können, – und es warten die leckeren Eiskreationen vom Makers Lab auf Testerinnen und Tester.

Spezielle Veranstaltungen für Kinder oder auf Englisch

Viele Angebote an der HTWK Leipzig richten sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Bei zwei dieser Angebote wird um vorherige Anmeldung gebeten, um eine Teilnahme garantieren zu können: Die Hochschulbibliothek hat ein Escape-Room-Game entwickelt, das sich an rätselbegeisterte Jugendliche richtet. Diese können in dem einstündigen Erlebnis eine Zeitreise machen. An Kinder ab dem Grundschulalter richtet sich das Angebot der Fachgruppe Chemie am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Zentrum: „Ein Fall für Chemiededektive – Was passierte im Aquarium?“. Auch hier ist das Platzangebot begrenzt.

Englischsprachige Gäste, die sich für Drucktechnik interessieren, können insbesondere beim Programmpunkt „Duschen und Drucken: Zwei Welten, eine spritzige Verbindung“ auch nach einer Vorführung in Englisch fragen. Bei dem Angebot werden Experimente vorgeführt, die die Phänomene in grundlegende Prozesse beleuchten, die sonst auch in industriellen Inkjet-Anwendungen eine entscheidende Rolle spielen.

Die App zur Wissenschaftsnacht – Entwickelt an der HTWK Leipzig

Neben der HTWK Leipzig beteiligen sich wieder zahlreiche andere Forschungseinrichtungen an der Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig. Das gesamte Programm für die Stadt Leipzig gibt es auf der Seite www.wissen-in-leipzig.de. Erstmals ist das Programm auch in einer App zur Wissenschaftsnacht in Leipzig abrufbar. Diese befindet sich noch in der Betaphase, kann aber bereits für Android-Geräte im Playstore und im Apple-App-Store heruntergeladen werden.

Entwickelt wurde die App von Jörg Bleymehl, Professor für Angewandte Medieninformatik und Mediengestaltung an der Fakultät Informatik und Medien der HTWK Leipzig. „Die Entwicklung der App für die Lange Nacht der Wissenschaften zeigt ein hohes Engagement für den gesamten Wissenschaftsstandort Leipzig von dem alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen profitieren werden. Im Namen der Stadt Leipzig und des Leipzig Science Network danke ich Prof. Bleymehl für seine hervorragende Arbeit“, so Dr. Torsten Loschke, Leiter des Referats Wissenspolitik der Stadt Leipzig.

Alle Absolventinnen und Absolventen der HTWK-Studiengänge Informatik, Medieninformatik und Mathematik sind zum Alumni-Treffen ab 17 Uhr eingeladen. Zum Programm und zur Anmeldung.

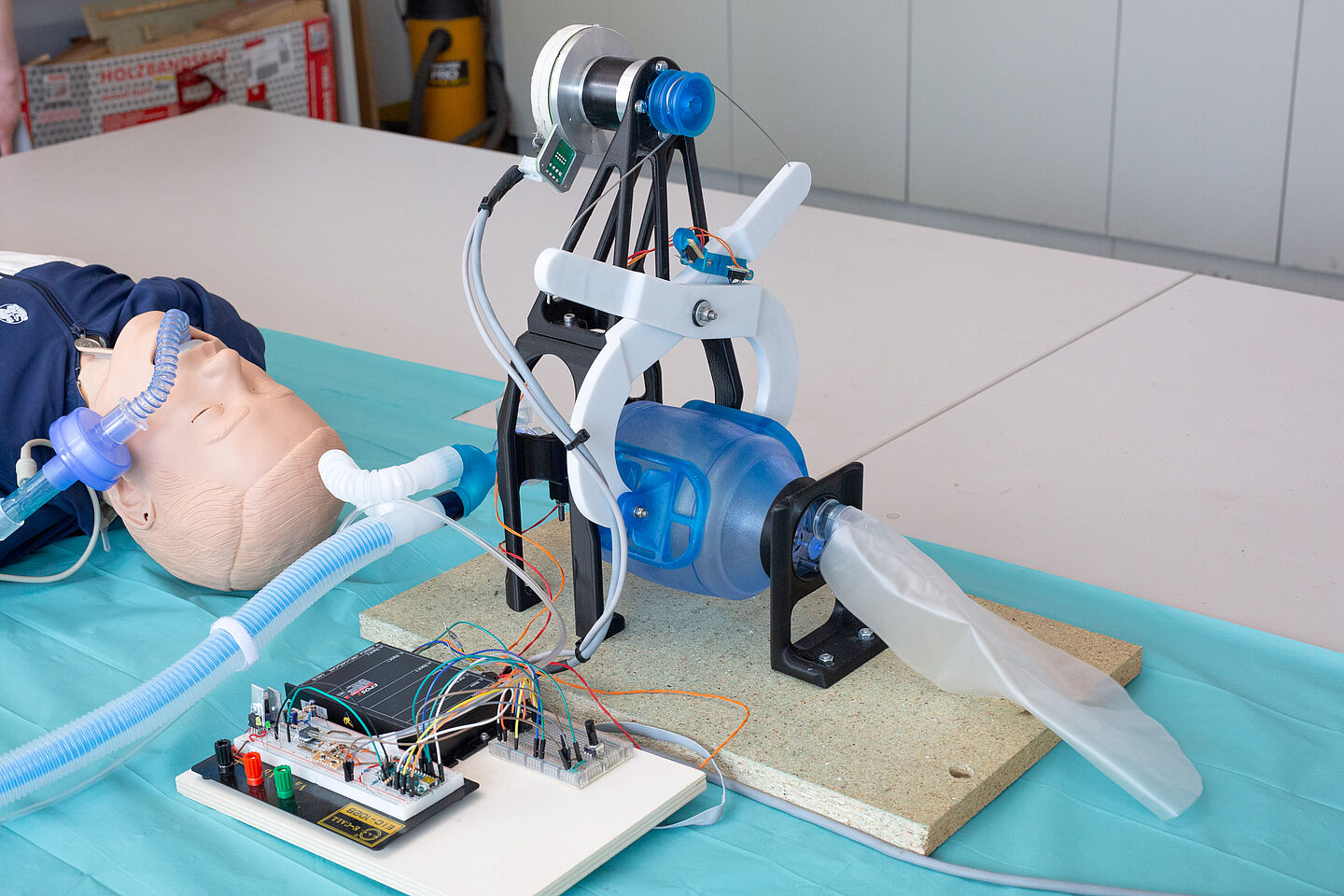

Dr. Oefner studierte Maschinenbau an der HTWK Leipzig und promovierte anschließend von 2017 bis 2023 an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig – in Kooperation mit der HTWK Leipzig und unterstützt durch ein HTWK-Promotionsstipendium. Seine Dissertation mit dem Titel „Rechnerische Lebensdaueranalyse eines osteoporotischen lumbalen Pedikelschraube-Wirbel-Verbunds“ wurde mit dem Prädikat „magna cum laude“ bewertet.

Maschinenbau trifft Medizin

„Es war am Anfang relativ schwierig, als Maschinenbauer ein medizinisches Thema zu bearbeiten. Aber durch familiäre Vorprägung lief das relativ gut“, erinnert sich Oefner an den Beginn seiner Promotion.

Osteoporose ist die häufigste Erkrankung des Skelettsystems. In Deutschland sind über sechs Millionen Menschen ab 50 Jahren betroffen. Aufgrund der verminderten Knochendichte steigt das Risiko für Brüche – vor allem an der Wirbelsäule. Die funktionelle Wiederherstellung der Wirbelsäule erfolgt mittels Systemen aus Stäben und Pedikelschrauben. Letztere können sich bei osteoporotischem Knochen jedoch schneller lockern oder sogar versagen.

Wie sich die Verankerung dieser Schrauben trotz schlechter Knochenqualität verbessern lässt, war die zentrale Fragestellung von Oefners Arbeit. Angesichts des demografischen Wandels ist das Thema von wachsender Bedeutung.

Digitale Vorhersage statt Schätzung

Bisher fehlten verlässliche Modelle, um die Lebensdauer von Implantaten im osteoporotischen Knochen vorhersagen zu können. Oefner übertrug daher Methoden der Betriebsfestigkeit – ein zentrales Feld des Maschinenbaus – auf den menschlichen Knochen. Mithilfe vereinfachter Modelle der Lendenwirbelsäule konnte er die Verankerungslebensdauer erstmals in Tagen und Wochen prognostizieren. Zusätzlich analysierte er den Einfluss anatomischer und materialbezogener Faktoren auf die Stabilität der Schrauben.

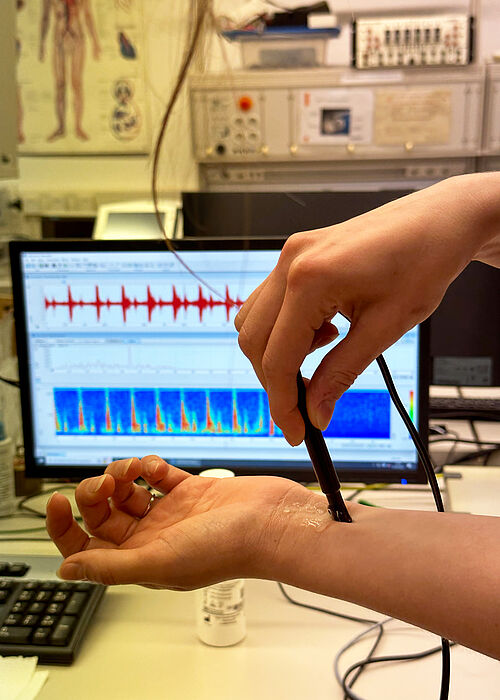

Die Studien basierten auf experimentellen Untersuchungen am Universitätsklinikum Leipzig sowie komplexen Simulationen, die mit Körperspenderdaten validiert wurden. Dabei zeigte sich etwa, dass schon eine einmalige Überlastung zur Lockerung führen kann. Oefner konnte zudem nachweisen, dass größere Schraubendurchmesser die Verankerung verbessern und die Lebensdauer erhöhen.

Von der Theorie in den OP

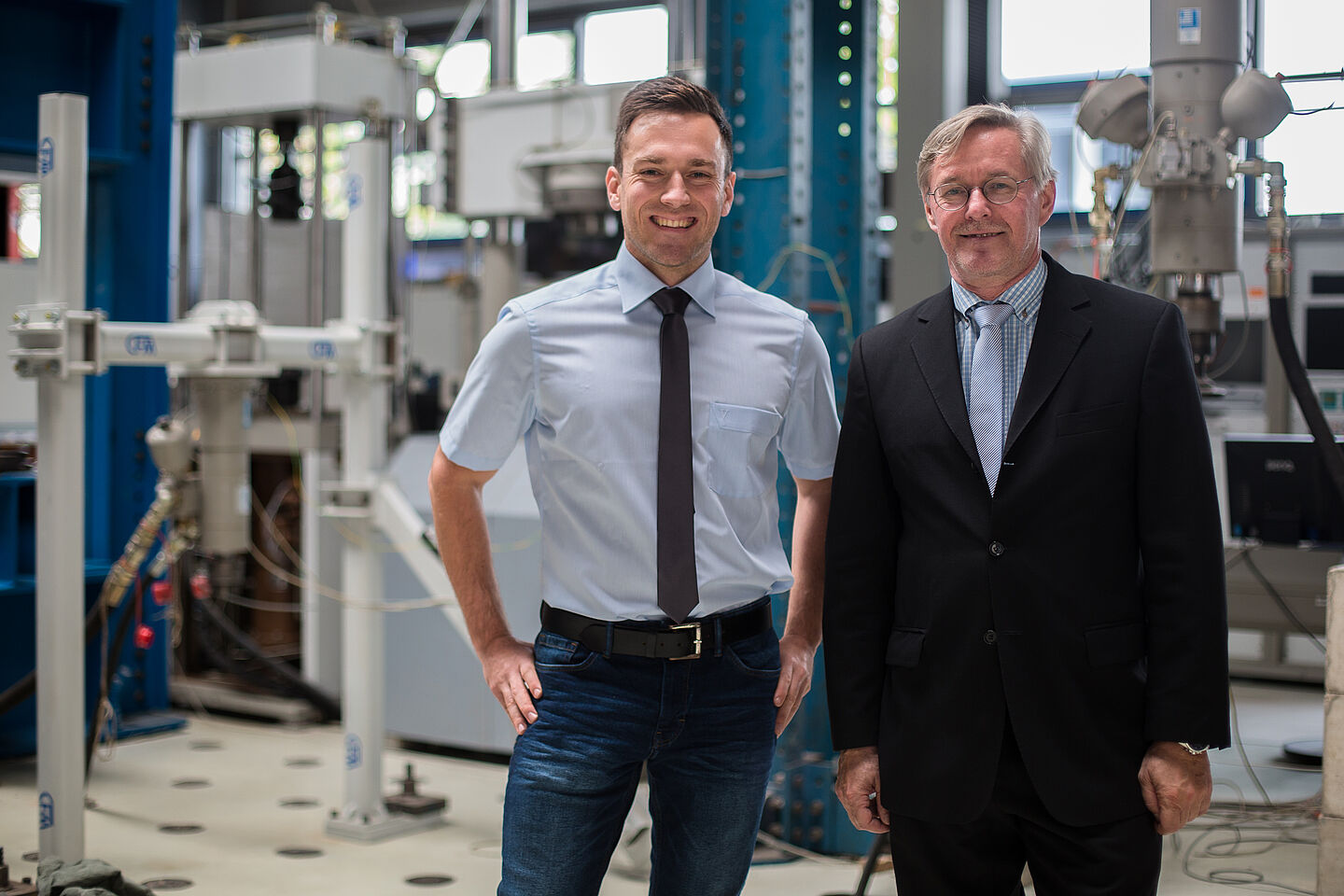

„Sein neuartiger Ansatz ist sowohl wissenschaftlich fundiert als auch für den klinischen Alltag hochgradig anwendbar“, fasst Prof. Stephan Schönfelder, Dekan der Fakultät Ingenieurwissenschaften an der HTWK Leipzig und Betreuer der Arbeit, zusammen. Mit dem entwickelten Modell lassen sich Operationen künftig besser planen und individueller gestalten. Ärztinnen und Ärzte können erstmals konkrete Aussagen zur Verankerungslebensdauervon Implantaten treffen – ein Gewinn für die Patientensicherheit.

Gleichzeitig kann die Lebensqualität Betroffener gesteigert werden, da Implantate passgenauer und stabiler verankert werden. „Auf dem Weg dahin müssen jedoch noch weitere valide Materialdaten gesammelt und die Akzeptanz von Simulationsmodellen im klinischen Alltag gestärkt werden“, so Oefner.

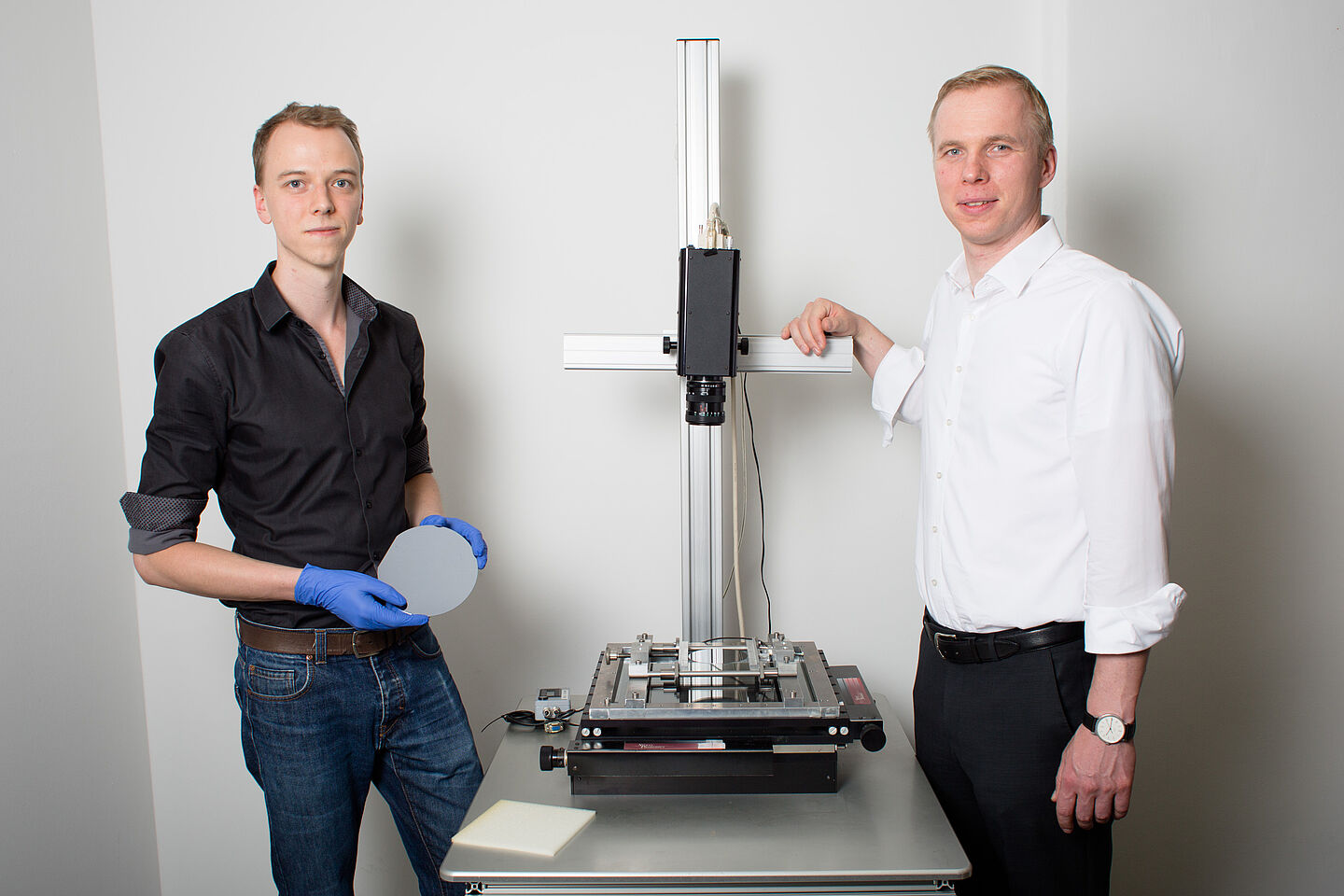

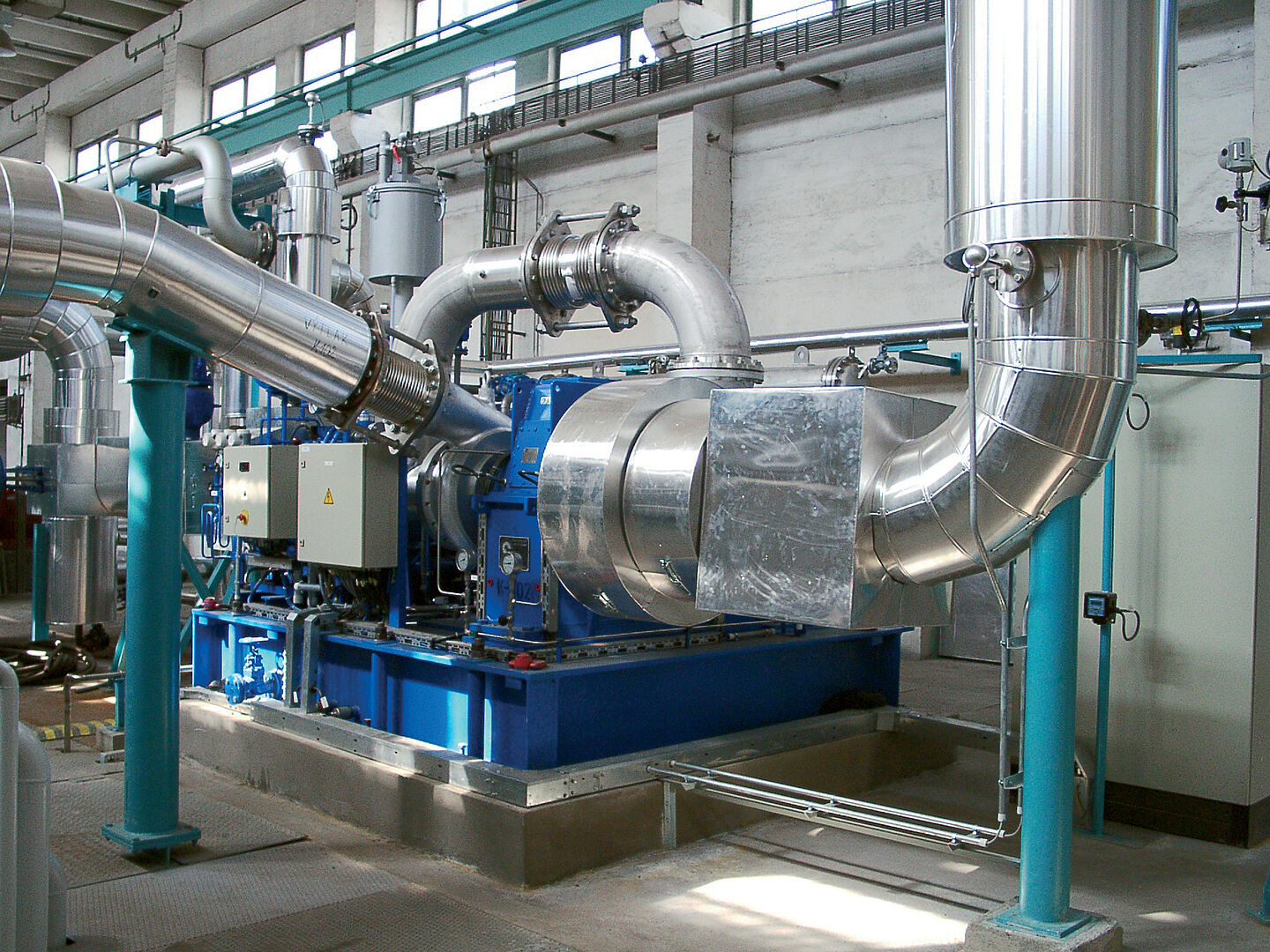

Der heute 34-jährige setzt sein Fachwissen inzwischen als Berechnungsingenieur bei Siemens Energy in Leipzig ein. Dort arbeitet er an Rotordynamik und Festigkeitsanalysen von Turboverdichterbaugruppen – ein Arbeitsfeld, in dem wie in der Promotion Belastungen und Simulationen im Fokus stehen.

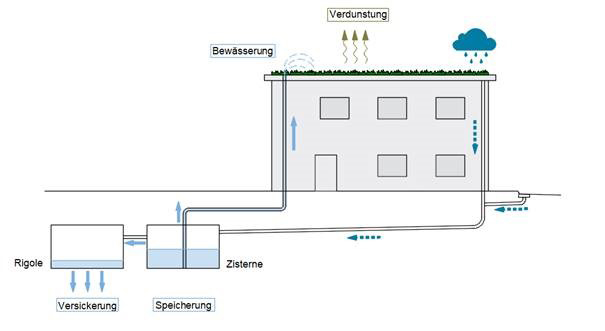

Reallabor und Citizen Science

Parallel dazu entwickeln die Teilnehmenden ein Reallabor, das im Anschluss für eine breitere gesellschaftliche Beteiligung geöffnet werden soll. Ziel ist es, gemeinsam mit Fachleuten und Interessierten standortgerechte Begrünungskonzepte zu entwickeln, im Reallabor zu diskutieren und praktisch zu erproben.

Das Projekt versteht sich als transformatives Bildungsformat mit Einflüssen aus Bildung der sogenannten „MINT“-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es fördert forschendes Lernen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die aktive Auseinandersetzung mit ökologischen und gesellschaftlichen Fragen. FaGULab wird federführend von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) und in Kooperation mit dem Botanischen Lehrgarten im Schulbiologiezentrum der Stadt Leipzig sowie dem Botanischen Garten der Universität Leipzig umgesetzt. Das Vorhaben ist Teil der Förderinitiative „Transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und wird seit März 2025 drei Jahre lang mit rund 250.000 Euro unterstützt. Perspektivisch sollen die entwickelten Begrünungsvorschläge in städtische Planungsprozesse einfließen.

Für Forschung begeistern

FaGULab zeigt, wie Bildung, Beteiligung und Stadtentwicklung zusammenwirken können – praxisnah, multiperspektivisch und mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft. Wichtige Unterstützung erhält das Projekt dabei von weiteren assoziierten Partnern: dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) – Department Systemische Umweltbiotechnologie sowie dem Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig. Darüber hinaus begleiten zahlreiche Beteiligte aus dem Leipziger Gründach Think-Tank das Vorhaben – ein Netzwerk aus Verwaltung, Forschung, Bildung und Wirtschaft.

„FaGULab bringt junge Menschen ins Handeln – mit echten Daten, echten Fragestellungen und echten Auswirkungen“, sagt Prof. Dr. Mathias Rudolph, Projektleiter an der HTWK Leipzig (Fakultät Ingenieurwissenschaft). „Sie lernen nicht nur MINT-Grundlagen, sondern erfahren, wie ihre Arbeit zu konkreten Lösungen für unsere Stadt beiträgt.“

Rolf Engelmann, Transferkoordinator des Botanischen Gartens der Universität Leipzig, betont: „Wir schaffen Lernräume mitten in der Stadt – lebendige Schnittstellen zwischen Biodiversität, Bildung und Beteiligung.“

Sebastian Hänsel, wissenschaftlich-pädagogischer Leiter im Schulbiologiezentrum Leipzig, hebt hervor: „FaGULab holt Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten ab – und schafft Gelegenheiten, selbst aktiv zu werden. Sie erleben, dass ihr Wissen zählt, dass ihre Fragen relevant sind und dass Mitgestalten möglich ist – genau das brauchen wir in der Bildung für nachhaltige Entwicklung.“

„Grüne Inseln in der Stadt wirken kühlend an heißen Tagen und fördern die Artenvielfalt“, sagt Melanie Vogelpohl, DBU-Fachreferentin MINT-Bildung und Nachhaltigkeitsbewertung. „Neben der Unterstützung für Forschung und Verwaltung wirken die Beteiligten bei der Zukunftsgestaltung mit. Das kann Ansporn für eine nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsweise sein.“

Die zu erwartenden Schäden durch Klimawandel oder die Abnahme der Biodiversität sind so immens, dass eine Aufgabe der Nachhaltigkeitsziele geradezu absurd erscheint. Daher ist es wichtig zu wissen, wo Unternehmen heute in ihren Bemühungen stehen und wie die Entwicklung hier aussehen dürfte. Die Studie „Sustainability and Carbon Management in Supply Chains 2025“ wurde gemeinsam von Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky) und der HTWK Leipzig (Prof. Dr. Holger Müller) durchgeführt. Ziel der Studie war es, den aktuellen Stand und die Trends im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen), zu erfassen und zu analysieren. Die Erhebung fand zwischen Oktober und Dezember 2024 statt und umfasste 89 Unternehmen unterschiedlichster Branchen.

Die Studie zeigt, dass über zwei Drittel der befragten Unternehmen direkt von Lieferkettengesetzen betroffen sind, wobei ein hoher Anteil (90,2 %) dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz unterliegt. Darüber hinaus müssen 59,6 % der Unternehmen externe Berichterstattungspflichten für THG-Emissionen erfüllen. (B2B-)Kunden verlangen zudem zunehmend konkrete Angaben über den THG-Fußabdruck der Produkte. 69,3 % der befragten Unternehmen berichten von entsprechenden Anforderungen ihrer Kunden.

In Bezug auf die Reduktion von THG-Emissionen haben 74,2 % der befragten Unternehmen konkrete Ziele formuliert, bei 41,6 % sind diese verbindlich. Eine der größten Herausforderungen bei der Erfassung und Berichterstattung über THG-Emissionen stellt die Datenverfügbarkeit dar. Über drei Viertel der Unternehmen sehen hierin eine der größten Hürden. Der Personalaufwand wird ebenfalls häufig als signifikante Herausforderung genannt. Weitere Probleme umfassen die Korrektheit der Daten von Geschäftspartnern sowie unzureichend definierte Standards.

55,7 % der befragten Unternehmen erheben THG-Werte für zugekaufte Güter und Dienstleistungen. Davon haben 60,4 % bereits das gesamte Volumen erfasst. Die Erhebung erfolgt am häufigsten über die ausgabenbasierte Methode. 81,3 % der Unternehmen nutzen diese Methode zur Berechnung ihrer THG-Emissionen.

Im Bereich des Lieferantenmanagements streben 85,7 % der Unternehmen eine allgemeine Sensibilisierung für das Thema THG-Emissionen bei Lieferanten an, während konkrete Konsequenzen in Preisverhandlungen bisher nur von einem Viertel der Unternehmen thematisiert werden.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie, dass ein hohes Bewusstsein für die Relevanz von Nachhaltigkeit besteht. So sind 72 % der Befragten der Ansicht, dass Unternehmen, die nicht nachhaltig handeln, durch eine strengere Nachhaltigkeitsgesetzgebung mittel- bis langfristig vergleichsweise höhere Kosten tragen müssen. Darüber hinaus glauben 67,4 %, dass sich Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens deutlich positiv auf die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden auswirken. Zudem sind 64,7 % der Meinung, dass EU-Unternehmen beim Thema unternehmerische Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen müssen.

Die Studie „Sustainability and Carbon Management in Supply Chains 2025“ liefert Einblicke in den aktuellen Stand des Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen. Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit eines strategischen Ansatzes zur Erfassung und Reduktion von THG-Emissionen sowie die Bedeutung von Transparenz und Zusammenarbeit in der Lieferkette. Angesichts der drängenden Herausforderungen des Klimawandels bleibt es entscheidend, dass Unternehmen aktiv an ihren Nachhaltigkeitszielen arbeiten.

]]>Das neu gestartete Verbundprojekt der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) und der gemeinnützig organisierten Kontaktstelle Wohnen, baut mit SieWo eine Vermittlungsstelle für Wohnraum nach häuslicher Gewalt auf. So werden Frauen, die nach einem Aufenthalt im Frauenschutzhaus eine neue Perspektive suchen, mit Vermietenden zusammengebracht: koordiniert, begleitet und sicher. Der Übergang aus der Schutzeinrichtung in eine eigene Wohnung wird erleichtert, die Verweildauer in Frauenhäusern verkürzt und auf diese Weise Gewaltkreisläufe durchbrochen. Über die neue Website können sich Interessierte ab sofort informieren und Kontakt aufnehmen.

So funktioniert SieWo

Die Mitarbeitenden im Projekt SieWo akquirieren Wohnungen und vermitteln diese an Frauenhausbewohnerinnen – mit enger fachlicher Begleitung. Vermietende profitieren dabei von SieWo als festem Ansprechpartner – sowohl vor als auch während des Mietverhältnisses –, verlässlichen Mietzahlungen (beispielsweise über die Agentur für Arbeit), der Begleitung zu Terminen wie Besichtigung, Vertragszeichnung oder Schlüsselübergabe sowie sozialer Wirkung ohne Mehraufwand.

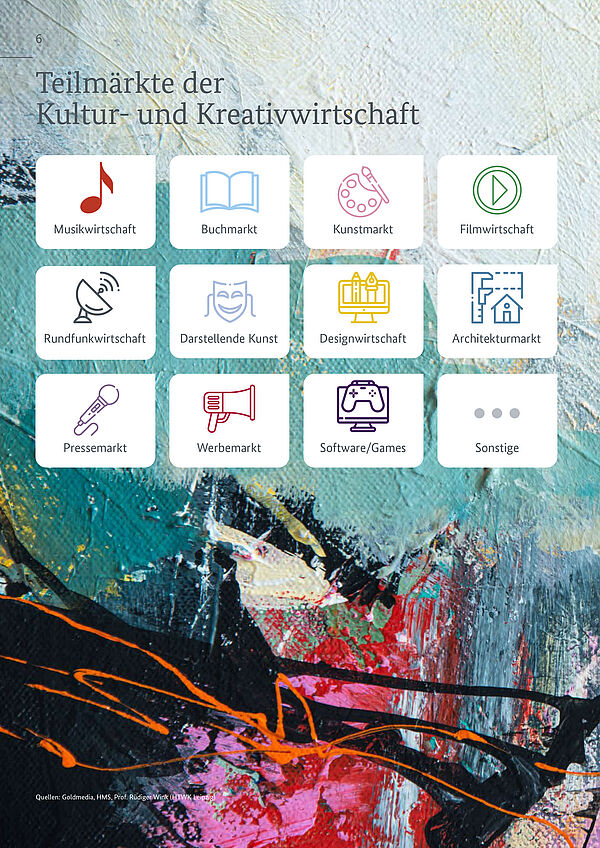

Das Projekt wird durch ein Forschungsteam der HTWK Leipzig unter Leitung von Prof. Dr. Rüdiger Wink wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Ziel ist es, mithilfe eines digitalen Vermittlungsportals langfristige Strukturen zu schaffen, um Gewaltbetroffene schneller in eigene Wohnungen zu bringen – zunächst in Leipzig und perspektivisch darüber hinaus. „Jede vermittelte Wohnung schafft einen freien Platz im Frauenhaus“, so Wink.

Wohnungen gesucht – für eine gewaltfreie Perspektive

Im Rahmen des Projekts suchen die SieWo-Mitarbeiterinnen Angebote aller Wohnungsgrößen im gesamten Leipziger Stadtgebiet. Besonders hoch ist der Bedarf an 1- und 4-Raum-Wohnungen. „Wir laden alle Vermietenden – private wie gewerbliche – ein, sich bei uns zu melden. Gemeinsam können wir konkret helfen“, so Frieler. Auch Menschen auf der Suche nach Nachmieterinnen für ihre Wohnung können sich an das Projekt wenden.

Die zukünftigen Mieterinnen verfügen über einen Wohnberechtigungsschein (WBS) und eine gesicherte Finanzierung der Wohnkosten. Eine Teilnahme am Projekt ist derzeit nur für Bewohnerinnen eines Leipziger Frauenschutzhauses möglich. Akut von häuslicher Gewalt Betroffene auf der Suche nach einem Schutzplatz wenden sich bitte an die Zentrale Sofortaufnahme.

Hintergrund zum Projekt

Das Projekt wird vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt als Modellvorhaben sozialer Innovationen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) mit einer Projektlaufzeit von Januar 2025 bis Juni 2026 gefördert. Die HTWK Leipzig bringt ihre Forschungsexpertisen und die Kontaktstelle Wohnen langjährige Erfahrung in der Wohnraumvermittlung ein.

Seit mehr als zehn Jahren entwickelt Stahr mit der interdisziplinären Forschungsgruppe FLEX (Forschung.Lehre.Experiment) Strategien für individualisiert-automatisierte Fertigungskonzepte im Holzbau. Den Anfang bildeten Forschungen zum Zollingerdach, einer besonders materialeffizienten Dachbauweise mit gekrümmten Hölzern, der FLEX dank Digitalisierung und Weiterentwicklung eine neue Perspektive geben konnte. Daraus entwickelten sich zahlreiche weitere Projekte zum innovativen Holzbau. Der jüngste Meilenstein war schließlich die Eröffnung des HolzBauForschungsZentrums an der HTWK Leipzig im August 2024 in Leipzig-Engelsdorf. In dieser in Bezug auf ihre technologische Ausstattung alsbald einzigartigen Forschungs- und Fertigungshalle können Stahr und sein Team aus Architektur und Ingenieurwesen neue Konzepte für materialsparende Lösungen im Realmaßstab und auf Anwendungsniveau entwickeln und erproben. Damit will die Forschungsgruppe FLEX ihrem Anspruch gerecht werden, anwendungsnahe Spitzenforschung zu betreiben.

Begleitendes Fachprogramm und Forschung zum Anfassen

Um den rund 250 Gästen aus, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft einen Einblick in diesen angewandten Forschungsbereich zu geben, folgte ein breit gefächertes Vortragsprogramm rund um digital basierte Konzepte für das ressourcensparende, kreislauffähige Bauen von morgen an der HTWK Leipzig. Zunächst sprachen Prof. Dr. Klaus Holschemacher vom Institut für Betonbau über Carbonbeton, Tobias Rudloff vom Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme über „Digitalbeton“ und Prof. Dr. Ingo Reinhold vom iP³ Leipzig, dem Institute for Printing, Processing and Packaging Leipzig, über Additive Fertigung. Es folgten Vorträge der Forschungsgruppe FLEX zur Robotik im Holzbau, der Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie zu den Potenzialen durchgängig digitaler Wertschöpfungsketten.

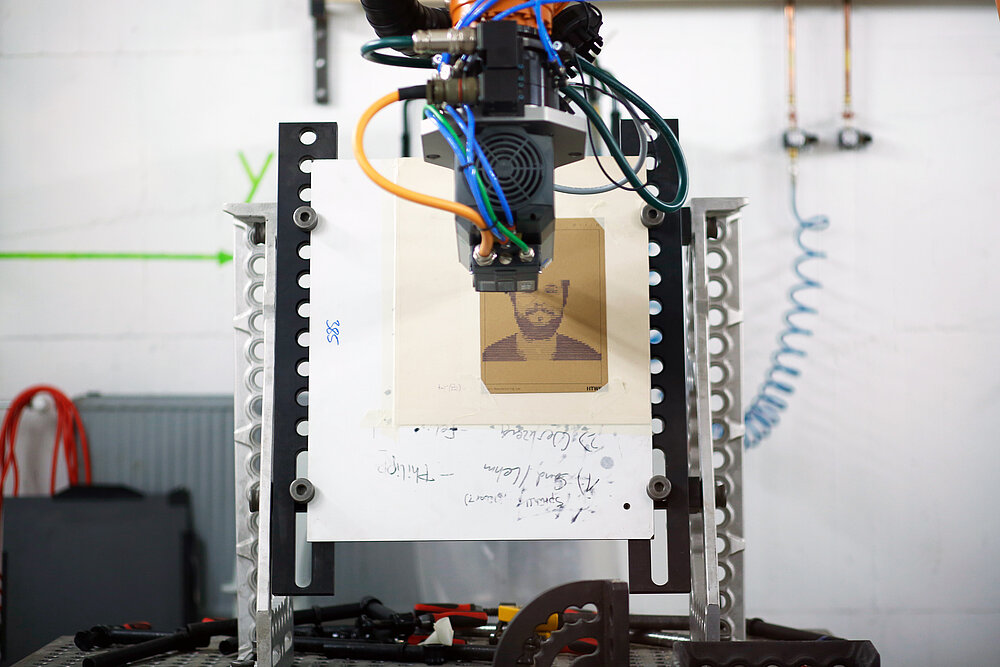

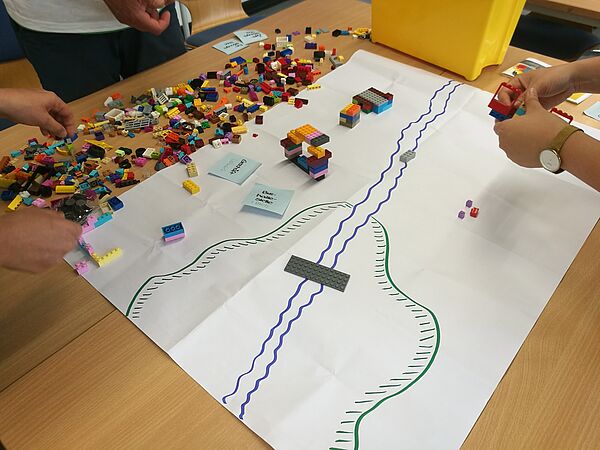

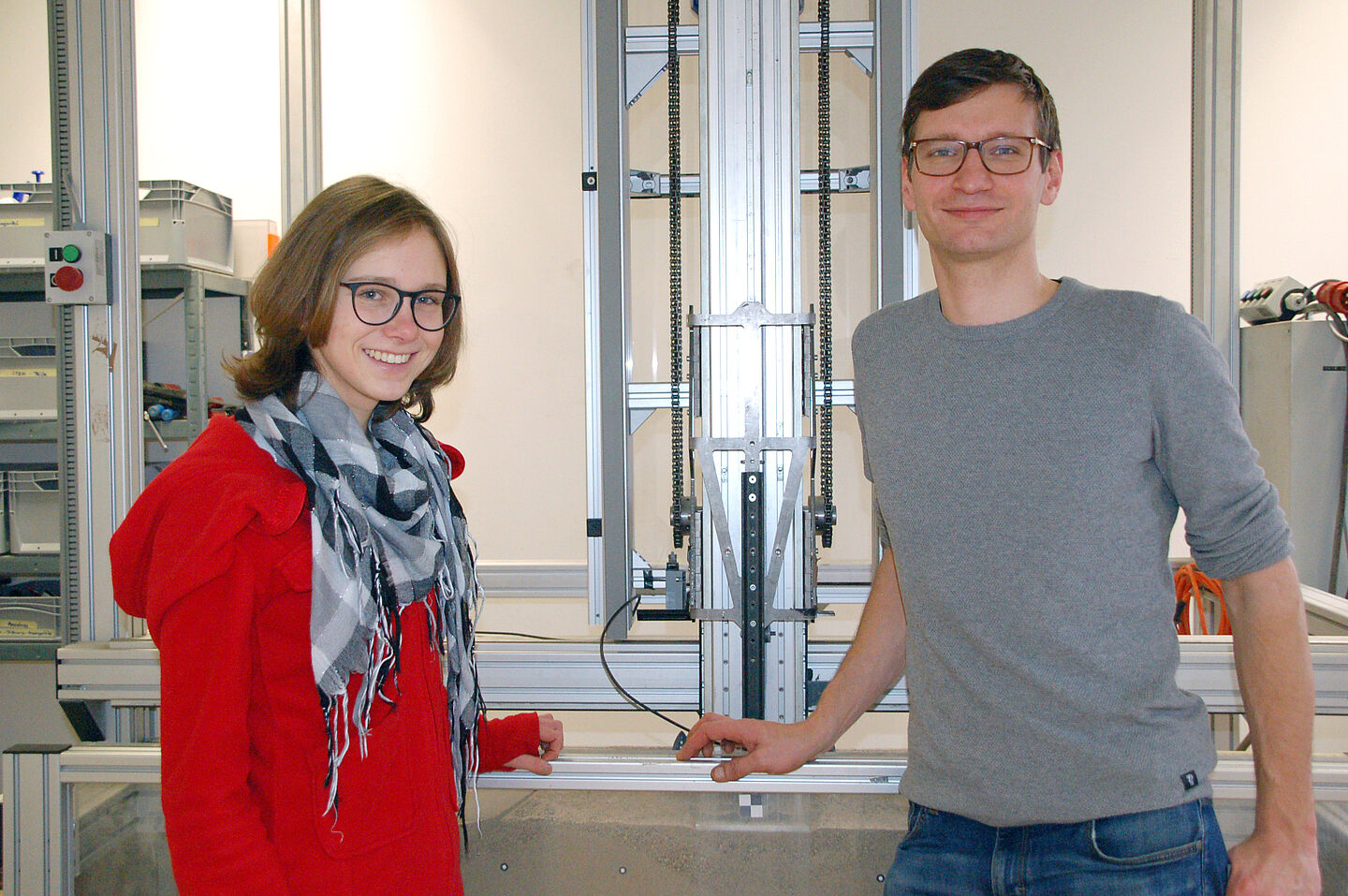

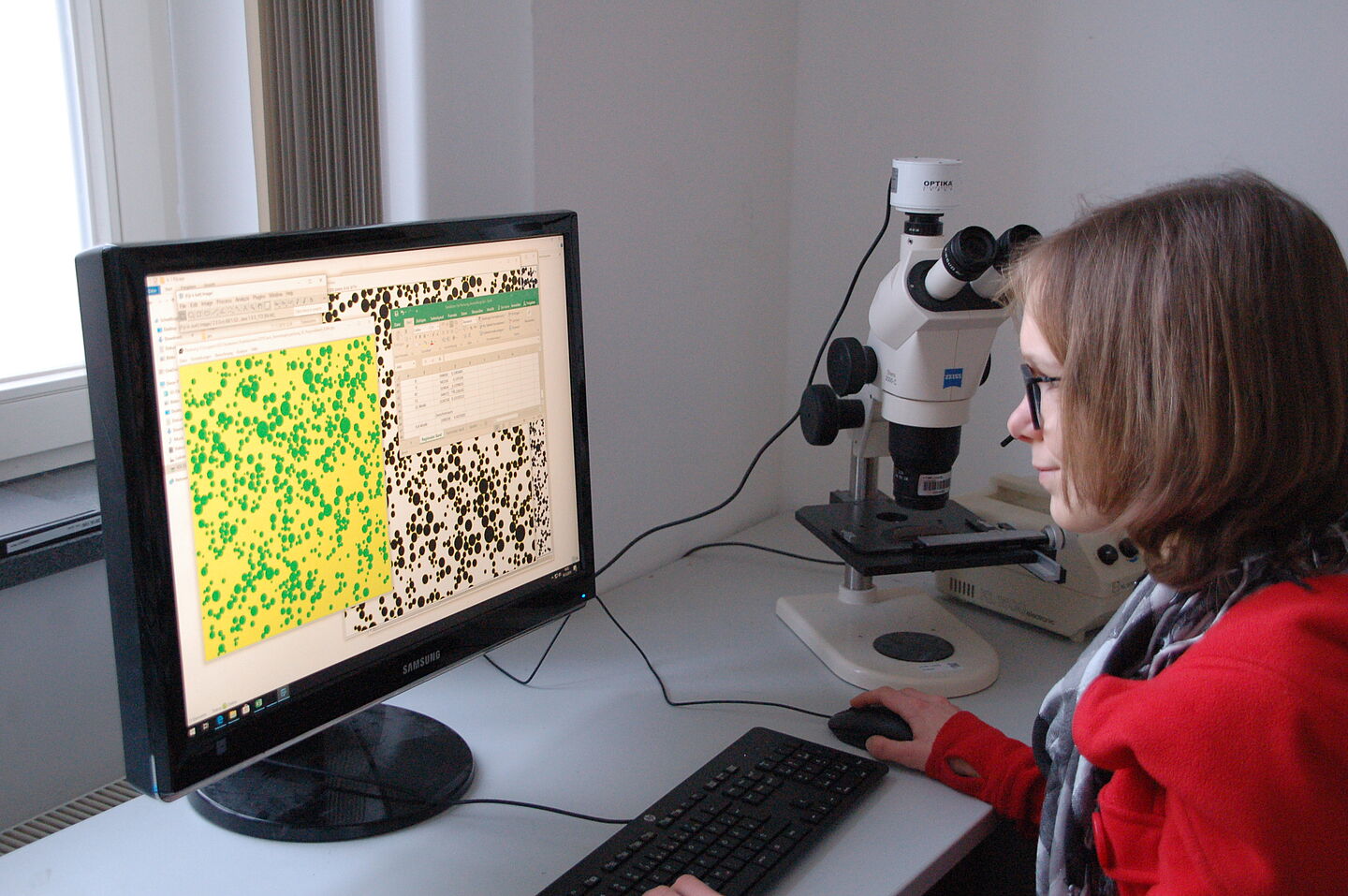

Praktisch sichtbar wurde die Forschung bei Rundgängen durch das HolzBauForschungsZentrum sowie an Stationen innerhalb der Halle. Zu sehen gab es einen Industrieroboter, der mit einem Stift bestückt Portraits von Besuchenden zeichnete sowie einen kollaborativen Roboter („Cobot“) und einen „LEGO-Roboter“ im Einsatz. Darüber hinaus konnten die Gäste durch eine Mixed-Reality-Brille die „Bauanleitung“ für eine Holzständerwand sehen und ein elementiertes 3D-gedrucktes Modell des weiterentwickelten Zollingerdaches selbst zusammenbauen. Sie konnten bestaunen, wie „Double-Layer-Holzfurniere“ sich unter dem Einfluss wechselnder Luftfeuchte verformen, um in Zukunft als „natürlich gesteuerte“, einzeln austauschbare Verschattungslamellen Räume zu verschatten und Klimatisierungskosten zu reduzieren.

Zukunftslotse Thomas Strobel über den Bausektor der Zukunft

Ein weiteres Highlight war die Keynote von Thomas Strobel, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Fenwis. In seiner Funktion als „Zukunftslotse“ warf er mit seiner Rede „Innovationsroadmap 2050“ einen Blick auf den Bausektor der Zukunft. Dabei spannte er den Bogen zwischen wichtigen Rahmenbedingungen eines Zukunftsbildes 2050, erfolgreichen Vorgehensweisen für Zukunftsplanung und den Transformationen, die dafür in den kommenden 25 Jahren erforderlich sein werden. Aus einer chancenorientierten Perspektive betrachtete er erfolgreiche Praxisbeispiele für Kreislaufwirtschaft sowie neue Anforderungen und Erfolgsfaktoren im Bausektor. Seine Keynote reicherte er mit Impulsen zu pragmatischen Zukunftsideen und interdisziplinärem, branchenübergreifendem Austausch an, damit auch Ausbildungskonzepte und Förderprogramme auf zukünftige Bedarfe ausgerichtet werden können.

Ausblick: FLEX erfindet sich neu

Zum Abschluss gab Stahr einen Ausblick auf die Pläne und Entwicklung der Forschungsgruppe FLEX. „Wir freuen uns, dass wir dabei sind, ein eigenes Institut zu gründen. Dies wird der nächste Schritt sein, um unseren Partnern zu signalisieren: Wir haben noch viel vor! Innovation und Verlässlichkeit sind die Säulen unserer langfristig ausgerichteten Handlungsstrategie.“

Hintergrund zu „Forschung trifft …“ und zum Dissertationspreis 2024

Die Jubiläumsfeier fand im Rahmen der Netzwerkveranstaltung „Forschung trifft …“ statt, bei der die HTWK Leipzig einmal im Jahr Mitarbeitende und Forschende sowie Gäste einlädt, Hochschulstandorte und die dort ansässigen Labore und Forschungsprojekte kennenzulernen. Am Forschungscampus Weigelstraße in Leipzig-Engelsdorf im Innovationspark Bautechnik Leipzig/Sachsen befinden sich zwei der größten und neuesten Forschungs- und Fertigungshallen: Das HolzBauForschungsZentrum und das Carbonbetontechnikum. Zwei Orte, an denen Innovationen zum Bauen der Zukunft mit Holz und mit Carbonbeton entstehen – und das im Realmaßstab.

Bei der Veranstaltung verlieh die Stiftung HTWK heute zugleich den Dissertationspreis 2024, mit dem sie jährlich herausragende Promotionen mit hohem Praxisbezug würdigt. Dieses Jahr ehrte die Stiftung Dr. Christoph Oefner: Der Maschinenbauingenieur befasste sich mit dem klinischen Problem der Implantatlockerung bei Patientinnen und Patienten mit Osteoporose. Er entwickelte ein digitales Vorhersagemodell zur quantitativen Lebensdauerabschätzung von Verankerungen mit Pedikelschrauben und nahm den Preis während der feierlichen Verleihung entgegen.

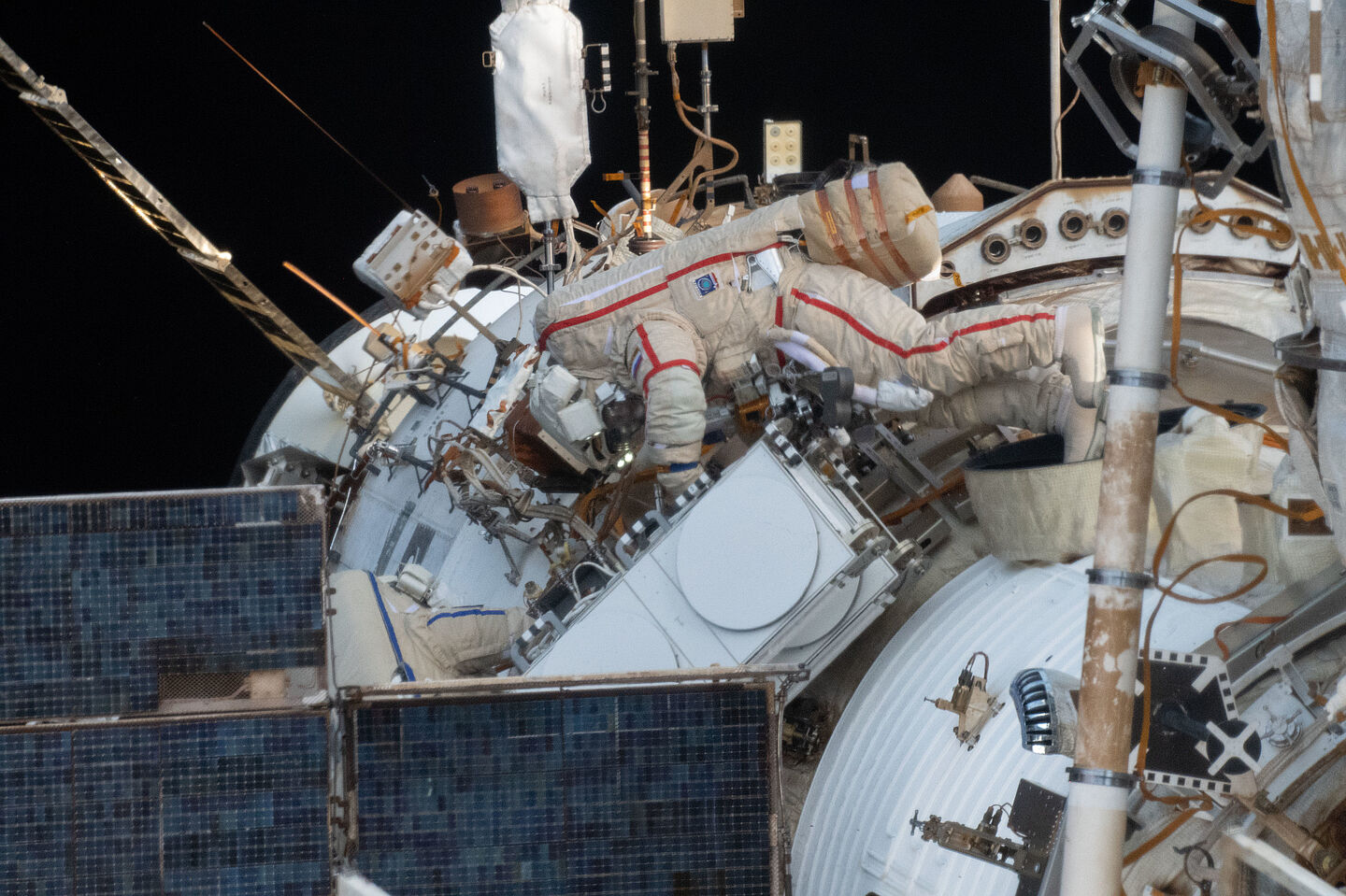

Zum ersten Graduierungskolloquium waren der frisch promovierte Dr.-Ing. Robert Wünsche, Familienangehörige, Studierende der Vertiefungsrichtung ESS, interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Professoren der Fakultät Ingenieurwissenschaften geladen

Dr.-Ing. Robert Wünsche stellte zu Beginn Auszüge aus seiner Promotion „Phasengesteuerte Antennen in der LEO-Satellitenkommunikation“ vor. Die Arbeit wurde von Prof. Krondorf betreut und beschäftigt sich mit der Analyse von phasengesteuerten Antennen für die LEO-Satellitenkommunikation. LEO steht dabei für „Low Earth Orbit“ und bezeichnet neuartige Satellitensysteme im erdnahen Orbit bei ca. 500 bis 1000 km Flughöhe. Das wohl derzeit bekannteste LEO-Satellitensystem ist Starlink von Elon Musk.

Dr. Wünsches Beiträge zeigen den Gewinn an Datenrate, wenn man diese neuartigen Antennen direkt im Satelliten verbaut. Außerdem liefert die Arbeit wichtige Beiträge zur Echtzeitsignalverarbeitung direkt im Satelliten.

Prof. Krondorf selbst hat 2024 ebenfalls auf dem Gebiet der LEO-Satellitensysteme habilitiert und Auszüge aus seiner Habilitationsschrift „Resultate zur stochastischen Modellierung von LEO-Satellitensystemen“ präsentiert.

Mit einem Get-together endete die Veranstaltung.

„Die Präsentation von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist ein absolute Highlight im akademischen Leben. Ich hoffe, dass durch diese Sichtbarkeit mehr Absolventen den Weg nach ihrem Abschluss in die Wissenschaft finden und wir so gleichzeitig die Bestrebungen der Hochschule zur Erlangung des Promotionsrechts unterstützen.“, betont Prof. Krondorf.

Mit der neuen Veranstaltungsreihe möchte Prof. Krondorf alle Promotionsvorhaben würdigen.

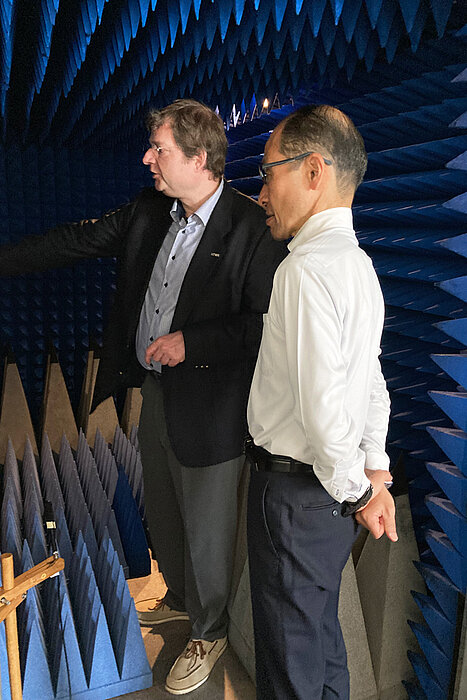

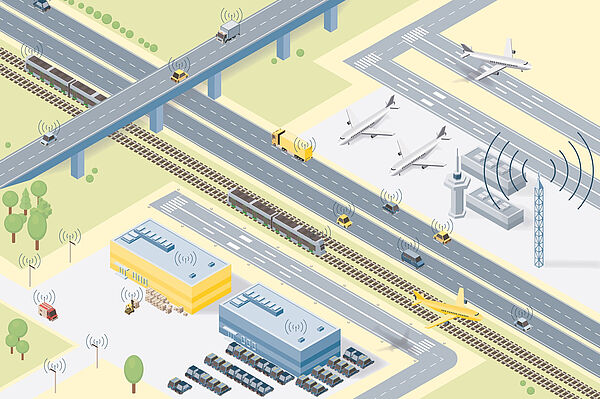

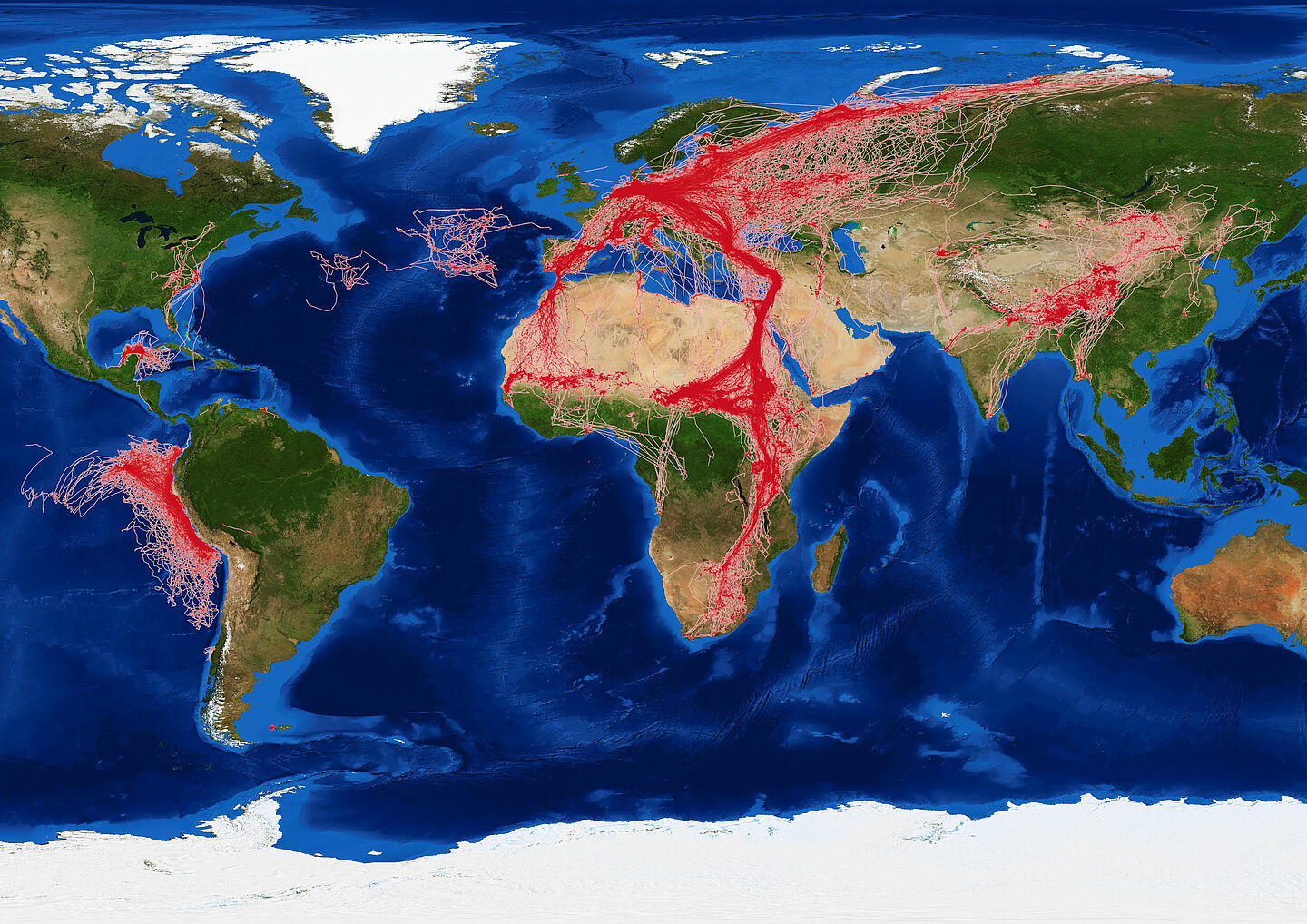

Am 22. April empfing die Fakultät Digitale Transformation Takafumi Nakada, Leiter des Bereichs Internationale Beziehungen am Electronic Navigation Research Institute (ENRI) in Tokio. Ziel des Besuchs war es, bereits bestehende Kontakte zu vertiefen und über weitere Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen. Zudem nutzte Takafumi Nakada den Besuch, die HTWK Leipzig besser kennen zu lernen. Dekan Professor Oliver Crönertz übergab dem Gast einen vom Rektor der Hochschule unterzeichneten Kooperationsvertrag zur akademischen Zusammenarbeit im Bereich der elektronischen Navigation und des Airtraffic Managements.

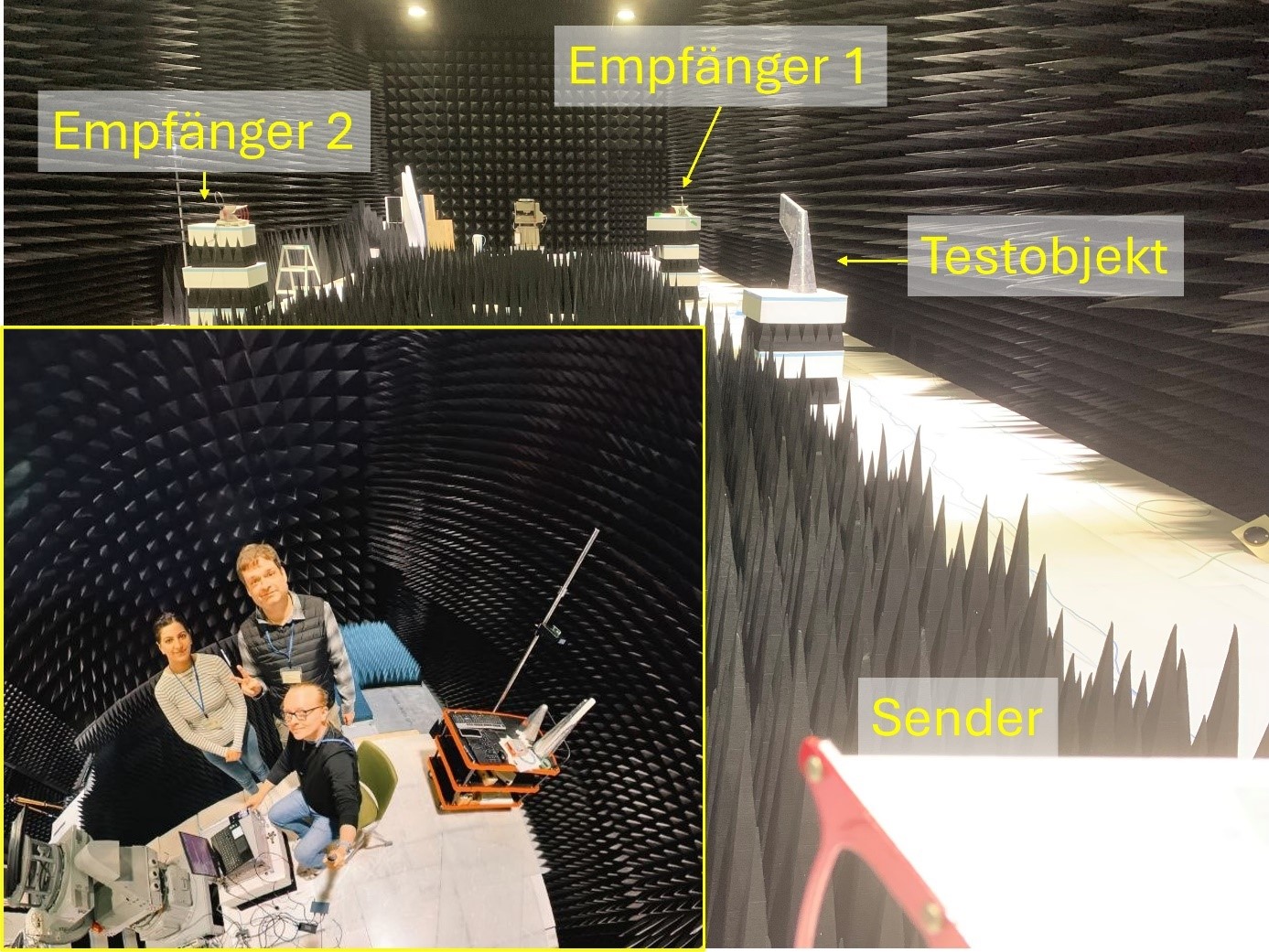

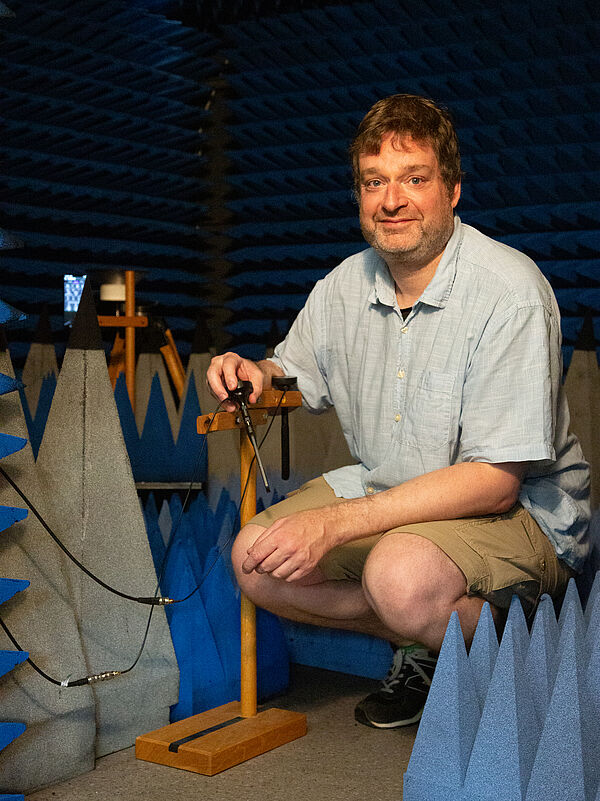

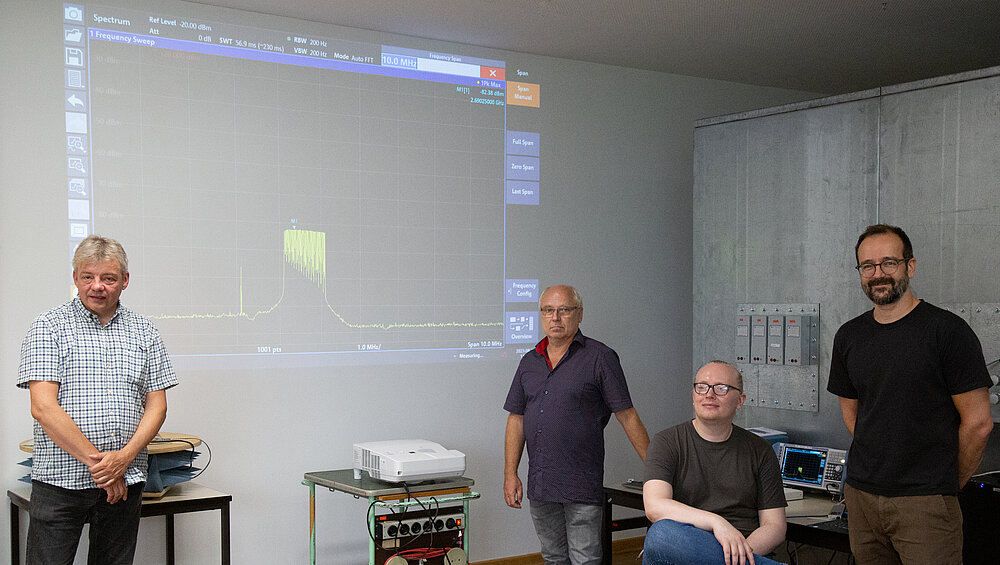

Professor Oliver Crönertz unterstrich das große Interesse der Fakultät am Ausbau von Forschungskooperationen, die das internationale Profil der HTWK Leipzig stärken und sowohl Studierenden als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern interessante Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes eröffnen. „Interessierte haben die Möglichkeit, am ENRI ein Forschungsaufenthalt zu absolvieren und können durch die Zusammenarbeit mit ENRI ihre Kompetenzen im Bereich der Hochfrequenztechnik, Kommunikation und Navigation deutlich erweitern und gemeinsam neue Forschungsergebnisse erzielen“, so Professor Robert Geise, der den Kontakt zum ENRI initiiert hat und fachlich betreut.

Das Electronic Navigation Research Institute und die HTWK Leipzig arbeiten derzeit bereits in einem vom Deutschen Akademischen Austauschdienst geförderten Projekt für neuartige, multistatische Radararchitekturen auf Basis von Software-Defined-Radios zusammen.

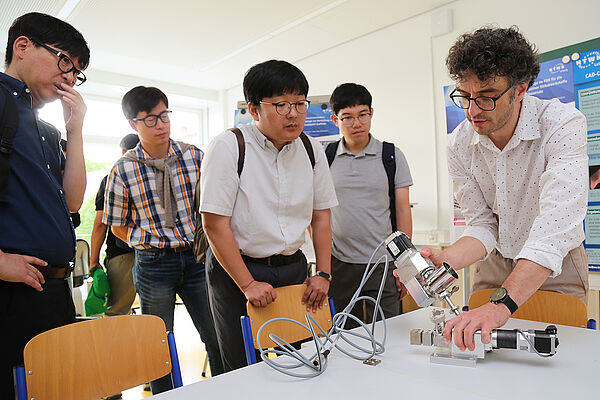

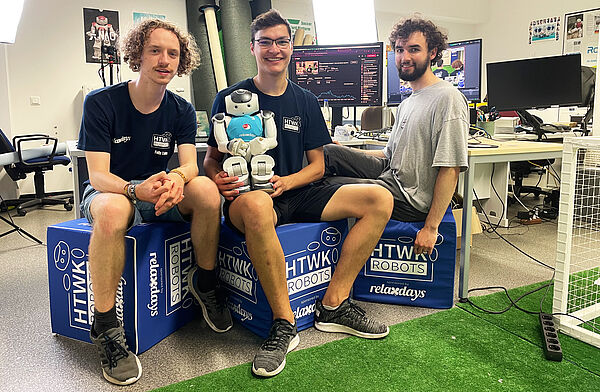

Am Besuchsprogramm nahmen seitens der HTWK Leipzig außerdem Prof. Dr.-Ing. Michael Einhaus, Studiendekan für den Masterstudiengang Information- und Kommunikationstechnik der Fakultät Digitale Transformation, und Silke Mühl vom Akademischen Auslandsamt teil. Bei einer kurzen Tour durch die Labore der Fakultät bekam Nakada einen guten Einblick in verschiedene Tätigkeits- und Forschungsbereiche, beispielsweise das Labor für Elektromagnetische Verträglichkeit, das Grundlagenlabor für Elektrotechnik sowie das Forschungsfeld des HTWK Robots Teams. Beide Seiten sehen der Weiterentwicklung der jungen Kooperation entgegen und freuen sich auf zukünftige weitere Forschungsprojekte und akademische Austauschformate.

Weitere Impressionen

Research cooperation with Japan consolidated

HTWK Leipzig and the ENRI research institute commit to work closer together in the future – cooperation agreement signed

On April 22, the Faculty of Digital Transformation welcomed Takafumi Nakada, Senior Director for International Affairs at the Electronic Navigation Research Institute (ENRI) in Tokyo at HTWK Leipzig. The aim of the visit was to deepen existing contacts and to discuss further cooperation opportunities. Mr. Nakada also used his visit to get to know HTWK Leipzig better. Dean Professor Oliver Crönertz handed over a cooperation agreement signed by the university’s Rector for academic collaboration in the field of electronic navigation and air traffic management.

Professor Oliver Crönertz emphasized the Faculty's strong interest in expanding research collaborations that strengthen the international profile of HTWK Leipzig and open up interesting opportunities for a stay abroad of both students and scientists. “Those interested have the opportunity to complete a research stay at ENRI. By working with ENRI, they can significantly expand their skills in the areas of high-frequency technology, communication and navigation, and achieve new research results together,” says Professor Robert Geise who initiated the contact with ENRI and provides technical support.

The Electronic Navigation Research Institute and HTWK Leipzig are currently working together in a project funded by the German Academic Exchange Service on novel, multi-static radar architectures based on software-defined radios.

Other members from HTWK Leipzig also took part in the programme of the visit: Prof. Dr.-Ing. Michael Einhaus, Dean of Studies for the Master's program in Information and Communication Technology at the Faculty of Digital Transformation, and Silke Mühl representing the International Office. During a short tour through the Faculty's laboratories, Mr. Nakada received a good insight into various areas of activity and research, e.g. the laboratory for electromagnetic compatibility, the basic laboratory for electrical engineering and the research field of the HTWK Robots Team. Both sides look forward to further developing the young cooperation and await further research projects and academic exchange formats in the future.

Further impressions

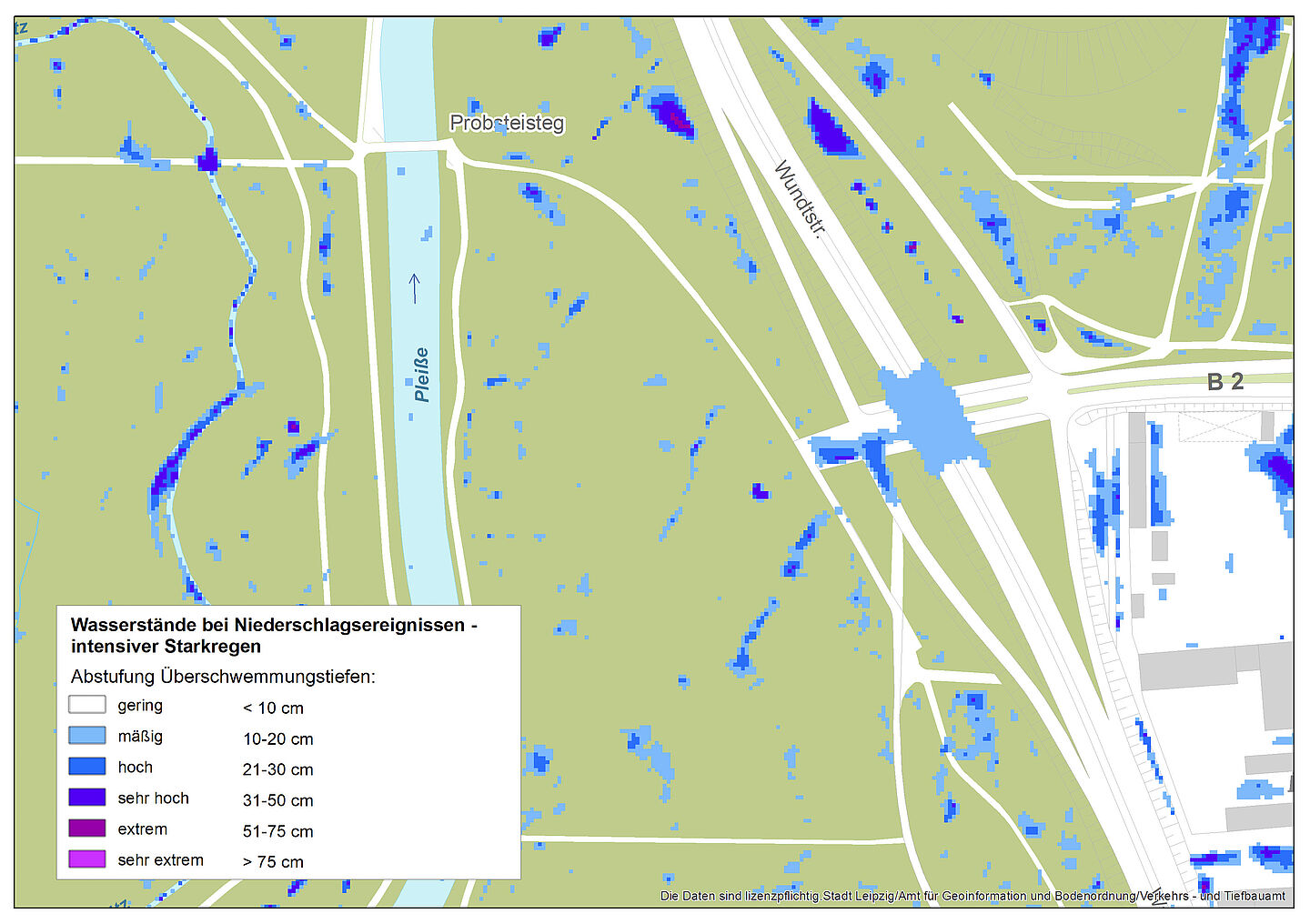

In seinem Eröffnungsvortrag stellte Prof. Thiele die bisherige geotechnischen Forschung an der HTWK Leipzig vor. Anschließend erläuterte er, basierend auf der Motivation und Verantwortung der Gruppe, den zukünftigen Forschungsschwerpunkt „Geotechnik und Klimawandel“ des Instituts. „Wir werden uns zukünftig im Institut verstärkt den sogenannten Ökosystem-Dienstleistungen des Bodens widmen, wie zum Beispiel seiner Fähigkeit, Wasser zu puffern, zu speichern, zu filtern und zu reinigen. Damit erlangen wir ein besseres Verständnis der klimainduzierten Belastung im urbanen Raum“, so Thiele.

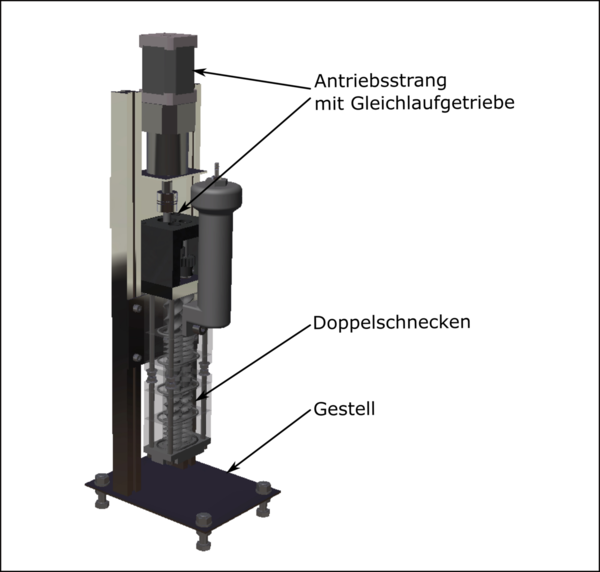

Bei der Gründungsfeier hatten die rund 75 Gäste aus Praxis und Hochschule zudem die Gelegenheit, das neue GeoTechnikum am Forschungscampus in der Eilenburger Straße 13 kennenzulernen. Dieses besteht aus dem bodenmechanischen Forschungslabor, Modellständen, zwei geotechnischen Versuchshallen mit Bodenprüfgruben für Versuche im Realmaßstab sowie Werkstätten. Zum Abschluss blieb Zeit für einen persönlich und fachlichen Austausch.

Im Bereich Geotechnik finden an der Hochschule oder mit Beteiligung von HTWK-Forschenden jährlich folgende Veranstaltungen statt:

- Geotechnikseminar: Pro Semester werden fünf Fachvorträge aus der Bauwirtschaft gehalten. Eine Teilnahme ist in Präsenz und online möglich.

- Erdbaufachtagung: Hier tauschen sich Expertinnen und Experten aus Bauplanung, Ausführung und Forschung aus. Die nächste, nunmehr 20. Tagung findet am 13. und 14. Februar 2025 in Leipzig statt und widmet sich dem Fachthema „Erdbau im Wandel“.

- Deponiefachtagung: Die Leipziger Deponiefachtagung dient als Podium zur Diskussion technischer und rechtlicher Fragestellungen des Deponiebaus, der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie des Umweltschutzes. Der nächste Termin ist am 11. und 12. März 2025 in Leipzig.

- 1. Leipziger Geotechnik-Symposium (LeiGS): Die neue Plattform lädt zum interdisziplinären Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu jährlich wechselnden fachübergreifenden geotechnischen Schwerpunktthemen ein. Das 1. LeiGS findet am 13. und 14. November 2025 statt und widmet sich dem Themenfeld „Geotechnik und Klimawandel“.

Vortrag von IfB-Mitarbeiter Dr. Steffen Rittner

Unter den Referierenden war auch Dr. Steffen Rittner, Mitarbeiter am Institut für Betonbau der HTWK Leipzig. Er hielt in Session 1 zur „Zukunft des Leichtbaus: nachhaltige Materialien und innovative Fertigungstechnologien“ einen Vortrag zur „Ressourcenschonung durch angepasste Produktionsverfahren und den Einsatz von Recyclingmaterialien“.

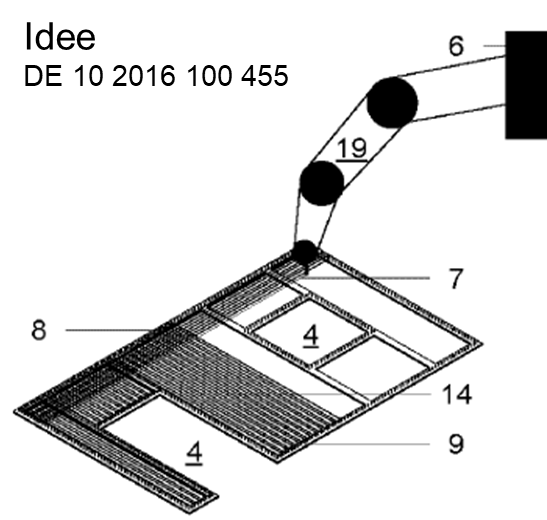

Demnach bietet der Einsatz von Carbonbeton und die Verwertung faserhaltiger Abfälle großes Potenzial für Ressourcenschonung und Klimaschutz im Bauwesen. Derzeit entstehen jedoch bei der Herstellung der dafür notwendigen Bewehrungsmaterialien noch zu hohe Verschnittabfälle. Des Weiteren sind Materialströme beim Recyclingprozess fehlgeleitet, wodurch ein wertvolles Ressourcenpotential bislang ungenutzt bleibt. Um dies zu vermeiden, wird das patentierte Verfahren zur Direktgarnablage weiterentwickelt, sodass zukünftig individuell einstellbare und verschnittfreie Bewehrungsstrukturen realisierbar sind.

Parallel dazu wird in weiteren Forschungsarbeiten die Aufbereitung von faser- und mineralhaltigen Abfällen zu hochwertigen Sekundärbaustoffen für den Einsatz in Carbonbeton vorangetrieben. Schwerpunkte liegen hierbei auf der Verwendung recycelter Carbonfasern und feiner Gesteinskörnungen. Die Entwicklungen umfassen einerseits anwendungsorientierte Anpassungen des robotergestützten Verfahrens zur Direktgarnablage andererseits nachhaltige Betonmischungen mit einem sehr hohen Rezyklatanteil, um mechanische und ökologische Anforderungen zu erfüllen. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Prozesskette sowie der Betoneigenschaften. Der im Rahmen der Forschungsarbeiten am IfB, gemeinsam mit dem Projektpartner BCS Natur- und Spezialbaustoffe, neu entwickelte Beton wurde mit einem Sonderpreis zur Verleihung für den Preis der Ostdeutschen Bauindustrie im Mai 2024 gewürdigt.

Die Arbeiten leisten so einen Beitrag zur Schaffung nachhaltiger, ressourcenschonender Baumaterialien und tragen zur Transformation des Bauwesens in eine zirkuläre Wirtschaftsweise bei.

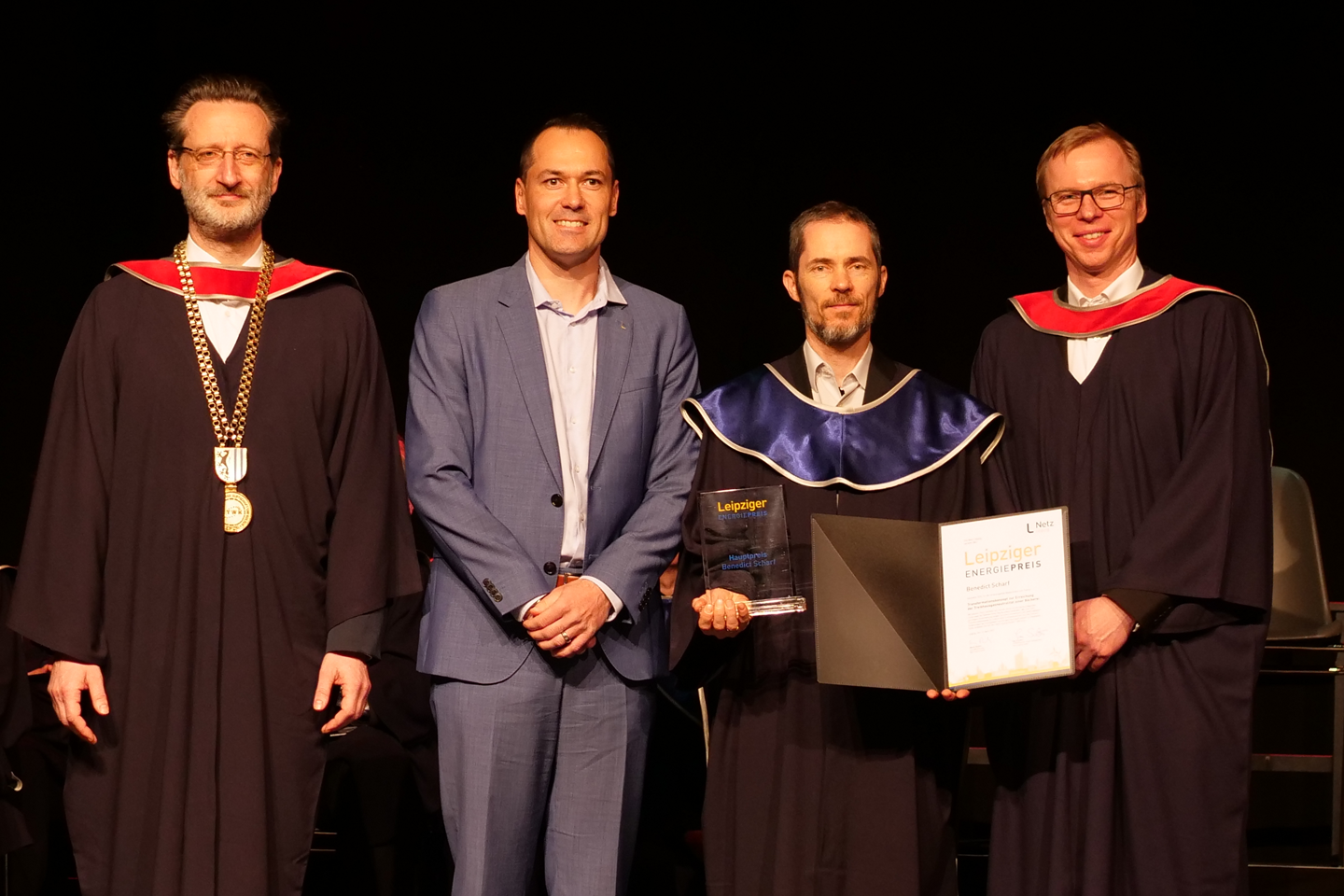

M.Eng. Jan Schubert, Teamleiter Wärme, Asset Management der Netz Leipzig GmbH, überreichte den mit 1.000 Euro dotierten Leipziger Energiepreis an Prof. Dr.-Ing. Robert Huhn in Vertretung für Benedict Scharf, der den Preis während der Feier nicht persönlich entgegennehmen konnte.

Die prämierte Masterarbeit

Preisträger Benedict Scharf, Absolvent des Masterstudiengangs Energie-, Gebäude und Umwelttechnik (EGM) der Fakultät Ingenieurwissenschaften, hat für seine Abschlussarbeit „Transformationskonzept zur Erreichung der Treibhausgasneutralität einer Bäckerei" den Leipziger Energiepreis 2024 erhalten. Betreut wurde die Arbeit von Prof. Robert Huhn, Professur Gas und Wärmenetze.

Benedict Scharf erarbeitet in seiner Masterarbeit einen Pfad zur Treibhausgasneutralität für eine Bäckerei aus der Region Leipzig. Die Bäckerei hat sich zum Ziel gesetzt, zukünftig ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren und soweit möglich regenerative Energieträger zu nutzen. Ausgehend vom Ist-Zustand der energetischen Versorgung des Produktionsstandortes sowie des Fuhrparks der Bäckerei werden Maßnahmen zur Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasemissionen abgeleitet.

Preisverleiher Jan Schubert betont: „Benedict Scharf hat in Bezug auf den Transformationsweg für industrielle Energie-Großverbraucher ein hervorragendes Beispiel gewählt und bearbeitet, das den technischen und wirtschaftlichen Weg aufzeigt, um vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Das Beispiel ließe sich gut auf andere Industriebetriebe übertragen, auch wenn die Rahmenbedingungen andere sein können. Insbesondere die Verfolgung innovativer Ansätze und die stetige Einbeziehung der ökonomischen Prämissen hat die Jury der Netz Leipzig GmbH – bestehend aus der Geschäftsführung und der Abteilung Assetmanagement – überzeugt."

Leipziger Energiepreis | Netz Leipzig GmbH

Die Netz Leipzig GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Leipziger Stadtwerke mit Sitz in Leipzig. Als Netzbetreiber bündelt sie damit alle Kompetenzen und Dienstleistungen rund um den Transport und die Verteilung von Strom, Gas und Fernwärme in Leipzig. Sie betreibt die Strom-, Gas- und Fernwärmenetze in Leipzig sowie ein Telekommunikationsnetz. Der Aufgabenbereich umfasst Netzausbauplanung, Instandhaltung, Inspektion, Bauleitung, Netzinformation an externe Partner, Netzmanagement und Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde (BNetzA). Netz Leipzig ist Arbeitgeber für mehr als 400 Menschen.

Als Tochtergesellschaft der Leipziger Stadtwerke liefert die Netz Leipzig GmbH die Energie für Leipzig. Menschen und Unternehmen in der Region werden zuverlässig und effizient mit Energie versorgt. Sie unterstützt die Stadt Leipzig bei der Verwirklichung der Klimaziele – mit cleveren Konzepten und innovativen Technologien, die den Weg für eine nachhaltig lebenswerte und wirtschaftsstarke Region ebnen. Mehr als 400 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in neue, umweltfreundliche Erzeugungsanlagen und den Netzausbau im Raum investiert – eine Herausforderung die sie als Netzbetreiber mit zum Erfolg führen wollen.

Mit dem Leipziger Energiepreis zeichnet die Netz Leipzig GmbH seit 2017 Studierende der Fakultät Ingenieurwissenschaften der HTWK Leipzig für hervorragende technisch-wissenschaftliche Abschlussarbeiten aus. Diese stehen dabei im Zeichen der Energiewelt von Morgen und greifen aktuelle Entwicklungen von Technologien oder Energienetzstrukturen auf. Dabei ist u.a. der Kontext der Implementierungsfähigkeit sowie die Einordnung ökonomischer Grundsätze und ökologischer Folgewirkungen ein Kriterium zur Auszeichnung. Die Entscheidung darüber wird im Bereich Asset Management in Abstimmung mit der Geschäftsführung der Netz Leipzig getroffen.

Aus Leipzig angereist waren Alla Lysenko von der Kontaktstelle Wohnen, die Kampagnenmanagerin Anna Wolf und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dr. Friederike Frieler und Selma Matzberger der HTWK Leipzig. Am Vormittag waren die Verbundpartnerinnen mit Selina Höfer und Lena des asap e. V. verabredet. Der Verein unterstützt, mit dem Erfahrungsschatz aus vielen Jahren Vermittlungsarbeit, von Gewalt betroffene Frauen* in Berlin dabei, bezahlbaren und an individuellen Bedürfnissen orientierten Wohnraum zu finden. Diskutiert wurden Fragen rund um die praktische und inhaltliche Arbeit, die lokale Vernetzung mit Wohnungsgebenden und Fachstellen im Anti-Gewalt-Bereich sowie der Arbeit mit Klient*innen des Vereins. Asap e. V. vermittelt ca. 350 Wohnungen jährlich erfolgreich an von Gewalt betroffene Frauen* (und ihre Kinder) in Berlin.

Nach dem Mittagessen stand dann der Besuch bei Sebastian Böwe von Housing First Berlin auf der Agenda. Gesprächsthemen waren erfolgreiche Vernetzungsstrategien, die Prinzipien von Housing First und zahlreiche Tipps für eine gelingende Vermittlungsarbeit. Housing First ist ein Projekt zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit in Berlin, es unterstützt Betroffene auf dem Weg zu einem eigenen und unbefristeten Mietvertrag und steht anschließend für Mieter*innen und Wohnungsgeber*innen beratend zur Seite. Mit neuen wertvollen Informationen und Impulsen für die Umsetzung einer Kampagne zur Wohnraumakquise auf dem angespannten Leipziger Wohnungsmarkt kehrte das Projektteam nach Leipzig zurück.

Mit SIWO soll eine Wohnungsvermittlungsstelle in Leipzig geschaffen werden, die von Gewalt betroffene Menschen auf dem Weg in ein eigenständiges und gewaltfreies Leben dabei unterstützt, Wohnraum zu finden. Das Projekt ist im Januar 2025 gestartet, wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Freistaats Sachsen gefördert. Es läuft bis Juni 2026 als Modellvorhaben zur Zukunftsplattform für Soziale Innovationen.

]]>Deep Tech (kurz für „Deep Technology“) steht für Technologien und Unternehmen, die Lösungen auf der Grundlage erheblicher wissenschaftlicher oder technischer Innovationen anbieten.

Die Gründungsmitglieder der „Startup Campus Alliance“ sind:

- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

- Universität Leipzig

- Technische Universität Dresden

- Technische Universität Chemnitz

- TU Bergakademie Freiberg

- Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

- Hochschule Mittweida

- HHL Leipzig Graduate School of Management

- Friedrich-Schiller-Universität Jena

- Ernst-Abbe-Hochschule Jena

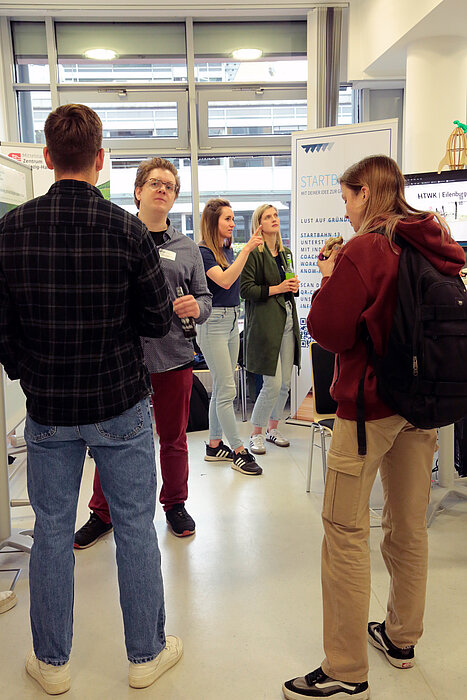

Die „Startup Campus Alliance“ will die Kräfte der Hochschulen in Sachsen und Thüringen im Bereich Gründungsförderung strategisch bündeln und dadurch wirksame Synergien schaffen. Durch gemeinsame Lehrformate, geteilte Infrastruktur und interdisziplinäre Zusammenarbeit entstehen innovative Unterstützungsangebote für gründungsinteressierte Talente und Teams.

Ein zentraler Bestandteil der Allianz ist es, Erfolge im Bereich der Hochschulausgründungen sichtbar zu machen und so die öffentliche Wahrnehmung der Gründungsstandorte Sachsen und Thüringen zu stärken – national wie international. „Darüber hinaus trägt die hochschulübergreifende Kooperation wesentlich zur Weiterentwicklung des regionalen Startup-Ökosystems bei. Immerhin kommen bereits jetzt die meisten Gründungsideen aus den Hochschulen“, sagt der Leipziger Universitätsprofessor Utz Dornberger, der zum Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde. In Sachsen habe es 2023 knapp 100 Startup-Neugründungen gegeben, mehr als 60 davon seien auf Gründungsprojekte aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

zurückzuführen. Utz Dornberger ist Professor für Entwicklungsökonomie mit besonderem Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Unternehmen. Er leitet zudem die Selbstmanagement-Initiative Leipzig (SMILE), die Gründungsinitiative der Universität Leipzig.